【内容摘要】藏族传统音乐包括民间音乐、宗教音乐、宫廷音乐三大类,内容与形式都极其丰富。一般而言,对音乐作品进行形态分析(或称本体分析)时,所关注的基本内容,在多种音乐作品分析的教科书中,称之为“音乐构成要素”,或称“音乐基本表现手段”,其内容包括旋律、节奏、节拍、调式、调性、速度、和声、音区、音强(力度)、音色、演奏(演唱)法、织体,以及曲式结构等方面。各种有关著作中皆未包括对唱词的研究,但唱词与音乐的关系极为密切,对于以声乐体裁为主的民族传统音乐,唱词的声调与格律对于旋律的线条与结构的形成,其影响尤为明显。本文试从音乐的技术理论层面,对藏族传统音乐构成的基本要素进行分析,以求提炼出藏族传统音乐的形态特征。

【关键词】藏族传统音乐;形态特征;技术理论层面

藏族传统音乐包括民间音乐、宗教音乐、宫廷音乐三大类,内容与形式都极其丰富。笔者对藏族传统音乐形态特征的分析,除了音乐构成的基本要素之外,增添了唱词格律作为研究对象。研究涉及的方面如下:1.旋律,2.音阶、调式、调性, 3.节拍、节奏,4.曲式结构,5.织体,6.唱词格律,7. 演唱法。

一、旋 律

由于藏族传统音乐三大类中包含了众多乐种和众多曲目,一般对民间音乐作音乐分析时列出的各种旋律进行的样式,诸如平线式、环绕式、波浪式、跌宕式等,在藏族音乐中都是常见的形式,本文对此不加赘述。但藏族音乐中存在着一些在其他民族的音乐中少见的旋律进行方式,则是我们需要关注的内容。

旋律进行的特点之一,是旋律大幅度的级进①上行和下行。在许多藏族音乐曲目中,有从低音区连续上行直到全曲最高音区的旋律进行,音域的幅度可以达到14、15度之多。这种宽幅度上行和下行的曲例在藏族山歌,特别是康色彩区的山歌中常可见到。在许多藏族民歌和民间歌舞的旋律中,7度、8度之间连续上行的旋律线,也是常可见到的现象。此种旋律的进行线条有时出现在乐曲的开始处,有时出现在乐曲的中间。

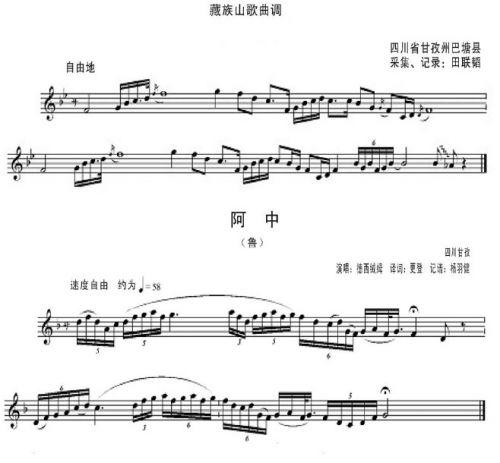

以下二例都具有藏族音乐大跨度连续上行、下行旋律线条的特点。

第一例藏族山歌曲调采自四川巴塘,此曲旋律的连续上行出现在两个乐句的曲首,到达高点后,然后下行,回旋,再下行,在低音区结束乐句。此曲是同头变尾的上下句体乐段,属一段体。采用bB宫系统的bB宫调式。旋律的音域从小字1组的c1音到小字2组的g2音,达到12度音程。

第二例巴塘山歌《阿中》,旋律起始于高音区,略作回环后,随即一泻而下,直降到低音区的D音,接着第二个乐句的旋律连续级进上行,冲向旋律的高点之后,又逐渐环绕下行,直到最低音C音,并在低音区结束全曲。此曲也是上下句体结构的乐段,属一段体。采用F宫系统的d商调式。两个乐句的中部旋律结构有相近之处,但两个乐句的头尾均有变化。此曲旋律的音域从小字一组c1音到小字二组a2音,音域共13度,跨度比前例更大些。

聆听歌手演唱这两首歌曲时,音乐发自内心,感人至深。歌声充分体现出康巴藏族男性所特有的奔放性格和丰富情感。

旋律进行特点之二,是音乐的吟诵性。它表现于藏族宗教音乐中的诵经音乐和一些民间音乐的乐种。诵经音乐大多有较强的吟诵性特点,音调接近语言,旋律性、歌唱性较弱,诵经音调的音域大多较窄,约为三四度音程,吟诵的音调多用同音重复,到每句句末,有下降的音调。藏族的民间音乐和宫廷乐舞噶尔的音乐中,较少有吟诵性的音调,但卫藏方言藏戏开场时艺人介绍剧情时的念白、热巴舞表演之前“热本”艺人念诵的开场韵白、格萨尔说唱中艺人演唱时的韵白,以及民间婚礼中老人吟诵的祝福词等,音调的韵律、气质和僧人诵经的音调有相近之处,属于与日常语言有一定差异的、具有一定节拍节奏性质的吟诵性音乐。此外,西藏民歌中的“百”(战歌)的旋律,是一种旋律的特例。“百”的曲调大多是同音进行,偶尔在旋律上加用四度或二、三度的装饰音,音乐也具有一些说唱的特质。此种民歌被民族音乐学家毛继增命名为“一音歌”①。

旋律进行的特点之三,是旋律的装饰性。无论在藏族的民间音乐、宫廷音乐或是宗教音乐中,或是在声乐体裁或器乐体裁作品中,都可见到旋律中华彩性的装饰。这些旋律的装饰都是由藏族特有的演唱(演奏)方法和特殊的演唱(演奏)技巧而产生的。我们从民间音乐的民歌、歌舞音乐、藏戏、民间器乐;宫廷音乐中由苏那、雄林(竖笛)演奏的乐曲;宗教音乐中加林(似唢呐)演奏的乐曲与僧人采用颤音唱法的诵经音乐等,可以见到各地区在旋律中采用的不同的装饰手法。

关于藏族音乐中的装饰性华彩手法,建议读者特别注意康色彩区和安多色彩区演唱山歌时,分别采用的“昂叠”唱法与“喉颤音”装饰唱法,和卫藏色彩区演唱藏戏与民歌时采用的“缜固”唱法,以及宗教音乐、宫廷音乐中气鸣乐器苏那、加林、雄林等演唱、演奏时旋律加花装饰的特点。这些装饰性的手法表现在民间音乐方面,地域性差异较大。例如采用康色彩区的“昂叠”与卫藏色彩区的“缜固”,演唱的特色大不相同,效果迥异;即使是互相较为接近的康色彩区与安多色彩区的“昂叠”、“喉颤音”装饰唱法,也有明显的地域性的差别。而在宗教音乐方面,分布于广大藏区的众多佛教寺院僧人用加林演奏的器乐曲,其装饰性特点则具有相当大的统一性,地域性差别甚少。(关于藏族的“演唱、演奏方法”的细节,请参见本文第六部分“演唱、演奏方法”)

除以上特点之外,我们还可看到藏族音乐发展旋律的一种有趣的现象,即流传在不同地区的某些民歌或歌舞音乐的同一曲目,保持着旋律的基本骨架,(有的还保持着相同的唱词)但作出细微的音位改变,却使得音乐改换在另一个调式上陈述。这些旋律相近而调式、调性色彩不同的曲调,常常使得我们有耳目一新之感。此问题涉及藏族音乐的旋律在调式上的巧妙安排,有关讨论和实例请参看下节文字中的“调式变奏”部分。

二、音阶、调式、调性

(一)音阶、调式

藏族传统音乐的五声性在民间音乐中表现最为明显,民间音乐包含的5个类别,民歌、民间舞蹈、说唱音乐、民间器乐、戏曲音乐中的大多数曲目,都采用了五声调式音阶。宫、商、角、徵、羽等5种五声调式,在藏族传统音乐中都有使用。其中,角调式运用较少,其他4种调式都比较常见。六声、七声音阶在藏族传统音乐中虽然运用较少,但在各地各乐种中也有使用。

1.民间音乐

藏族民间音乐以采用五声调藏族民间音乐以采用五声调式音阶为主,有一些乐曲,是在保持五声性的基础上,在旋律中增添了fa、si等偏音,形成了六声、七声音阶。但有些地区的音乐或某些乐种的曲目却具有非五声性的特点,也采用了六声或七声音阶。比较突出的例子有后藏日喀则地区萨迦、拉孜等地的部分民歌与民间歌舞的曲目,拉萨、日喀则等地流传的部分囊玛曲目,以及四川阿坝藏族自治州嘉戎藏区流传的民歌和舞曲。

下例萨迦民歌《远飞的大雁》原是一首流传在西藏萨迦地方的苦歌,上世纪六七十年代“文革”时期,被填写新词后,在全国广为流传。这首歌曲即具有非五声性的特点。曲谱如下:

此曲的记谱可有两种方式,一种是记为F调,可解释为含有fa音的六声F宫调式;另一种是记为降B调,则可解释为含有si音的六声F徵调式。但此论断仅是表面的、粗略的分析,因为,仔细观察,可以发现不论记录时选择何种调性,此曲的前七小节与后八小节实际上有宫音移位(即转调)的现象,前七小节的音乐明显地是以降B音为宫,而后八小节则是以F音为宫。因此,不论记为何调性,此曲皆可视为一个由降B宫系统的徵调式转向F宫系统的F宫调式的转调乐段。同时,无论记为何调,判断此曲的音阶为六声音阶都是没有疑问的。

与西藏其他民间音乐乐种不同,囊玛歌舞的曲目大多采用七声调式音阶,部分乐曲采用六声调式音阶。囊玛乐曲《阿玛勒获》即是采用七声调式音阶的曲例,曲中si音虽然只出现了一两次,远比fa音为少,但si音在旋律第一句中的出现,给人以比较突出的印象。其他囊玛乐曲如《恰拉恰拉》、《宗巴囊松》、《囊拉穷色》、《吉贝尼玛》等①,都采用了七声调式音阶。《格巴桑松》则是采用六声调式音阶的曲例。此外,在囊玛乐曲中有时出现微降的si音,如《恰拉恰拉》、《宗巴囊松》、《吉贝尼玛》② 等曲中,即含有原位si音与微降的si音,使旋律更为柔美、动人。由于囊玛曲调进行的独特风格,与同样采用七声音阶的西方音乐有截然不同的特色。

据藏族音乐学家钟忠调查,四川阿坝藏族自治州的嘉戎藏人民歌、舞曲的旋律,在音阶、调式方面,与其他藏族地区的音乐有较大区别,除了有微升的fa音、sol音和微降的si音外,还有含有#fa音或降si音的七声音阶。有含#fa 音的羽调式、角调式、徵调式。民歌、歌舞音乐中的#fa音,可能在旋律上行时升高,而在下行时还原,或反之①。

以下谱例是四川阿坝藏族自治州嘉戎藏人的达尔嘎忍(小锅庄)曲目《卡亚容比》。

由于嘉戎藏族音调的特殊性,上曲也可记为bB调,则全曲调式、调性应判断为bB宫系统的七声g羽调式。旋律中的bA音成为音列中的降si音。读者可试用两个调性来演唱此曲,分析其调式、音阶结构。

旋律出现调式音阶中的fa、si等偏音时,不一定是调性的变化,需做细致的分析、判断。藏区各地的传统音乐中,保持五声性特点而增添偏音的乐例甚多,四川甘孜藏族自治州一些地方的山歌,诸如新龙县的山歌《已经选择妥当》、九龙县的山歌《相会在一起》②,皆是采用了含有si音的六声调式音阶,但仍保持着五声性的特点。

2.宗教音乐、宫廷音乐

至于宗教音乐与宫廷音乐,由于其特殊的历史沿革与多元化的渊源,其音乐形态的表现也较为复杂,在西藏内部出版的《供云噶尔》③书中记录的58首噶尔曲目中,既有使用五声调式的曲目,也有使用六声、七声调式的曲目。这些采用六声、七声音阶的音乐明显地具有非五声性的特点,因而使得噶尔音乐的曲目显示出音乐风格的多样性。例如《供云噶尔》书中第1首乐曲《圣地拉萨》,是使用五声宫调式的曲例;第21首乐曲《印度哈达》,是采用六声商调式的曲例;第7首《穿盔甲的英雄》(噶尔鲁),则是采用七声商调式的曲例。

比较而言,噶尔乐曲运用六、七声音阶的曲目所占数量较多,而且其中部分曲目还使用了含有升fa音的六声调式,或是使用了fa音与升fa音共存的较特殊的音阶调式。例如《供云噶尔》书中的第9首《摇单钹祭供》(男舞曲)是含有#fa音的曲例,第8首《上路》(器乐曲)是同时含有fa音与#fa音的曲例。

在《供云噶尔》书中记录的58首噶尔乐曲中,以商调式的乐曲数量最多,共有28首,其它,宫调式21首,羽调式8首,徵调式1首。其中,采用含有fa音的六声调式的曲目数量最多,个别曲目是含有si音的六声调式。五声和七声调式音阶在噶尔音乐中运用较少。噶尔源自西藏西部境外的巴尔蒂斯坦和拉达克,在西藏已传承300多年,虽然乐曲的风格特色已与西藏囊玛歌舞的音调比较接近,伊斯兰音乐元素大为减少,但乐曲(特别是器乐曲)中仍留存有一些与藏族传统音乐相异的音调。噶尔鲁(噶尔歌)的旋律音调中对fa音的强调和使用,以及对#fa音的运用,是其它藏族传统音乐中较少见到的。

在藏族宗教音乐中,诵经音乐有很强的吟诵性特点,旋律性、歌唱性较弱,经常只使用两三个乐音,而且常在稳定、均匀的节拍节奏背景下,使用同音重复或起伏较小的音调。此种吟诵性音调可以确定音高,但难以确定调式与调性。只有少数诵经音乐曲目的歌唱性、旋律性稍强,(例如诵经音乐中的“央”、“鲁”)可以确定调式、调性。这部分曲目的旋律五声性较明显。但宗教音乐中的加林(似唢呐)吹奏的乐曲音调较特殊,是包含了#fa音的六声羽调式。

(二)调式交替与转调

中国古代的音乐家早已注意到音乐调式、调性转换的现象,传统乐学术语“旋宫转调”中的“旋宫”,是指宫音位置的变动,即是指“转调”,而“旋宫转调”中的“转调”,并非与现代音乐术语的转调相同,不是指转换调性,而是指转换调式。本节对藏族传统音乐的调式、调性问题加以讨论。

据观察,大多数藏族传统音乐曲目的旋律,是稳定地保持在同一调性、同一调式中陈述乐思。有少数乐曲的旋律在陈述中,调式、调性会有程度不等的复杂化,表现为调式交替和调性转换。

藏族音乐中采用的调式交替与调性转换的形式有3种:1.同宫系统,调式交替。即旋律保持在原宫调系统范围内,只改变调式而不变调性;2.转换宫系统,调式不变。即改变了宫系统--转调,但调式与前相同;3.转换宫系统,并变化调式。是既改变宫系统--转调,也改变调式。

以下以实例说明。

1.同宫系统的调式交替。即调性不变,只变调式。

同宫系统的调式交替,是藏族传统音乐较常见的现象。这种变化有时发生在乐曲的前后部分,有时发生在乐曲内部。发生在乐曲前后部分的,例如巴塘弦子乐曲《阿啦哟几及哟》是在F宫系统中由d羽调式转向g商调式。发生在乐曲内部的,例如《阿达拉依》(二)是由F宫系统的F宫调式转向d羽调式,最后又转回F宫调式。《喜龙巴咱藏曲藏热》①是三句体结构,其第一句也是由F宫系统的F宫调式转向d羽调式,而在第二、三句又转回F宫调式。

这种同宫系统调式交替的曲例在西藏歌舞音乐堆谐、囊玛的乐曲中,乐例更多。例如西藏堆谐歌舞《阿觉跌》①的慢歌段中,即由D宫系统D宫调式转向同宫系统的b羽调式,然后又转回D宫调式的调式交替。

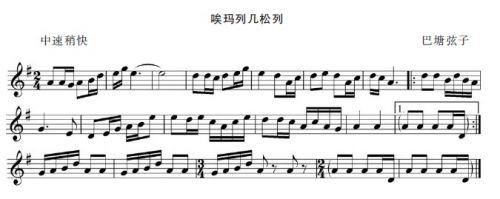

下例巴塘弦子《唉玛列几松列》②是乐曲内部调式调性转换较复杂,但全曲是同宫系统调式变化的曲例。

《唉玛列几松列》是由于第二乐句反复而构成三句体的乐段。此曲的调式、调性变化较复杂。如从乐段内部的调性看,第一个乐句(1-7小节)从G宫系统e羽调式转到C宫系统a羽调式,是转换调性但调式不变。在第二、三句(8-13小节)的起头,经过向G宫系统的G宫调式的短暂离调后,转回到与第一句结尾相同的C宫系统a羽调式上,并结束乐段。此时乐曲的调式调性关系,是由原调转向四度调性,即宫系统转换而调式不变,保持着羽调式。但意外的是,此曲在乐段之后增加了3小节的衬词尾段(15-17小节),歌者唱出衬词“勒斯玛拉几切,勒斯玛拉尼切,勒斯玛拉松松”③,音乐又回到G宫系统,并在G宫系统的a商调式上结束全曲。从乐曲内部的乐段看,调式调性的变化比较复杂。但从全曲看,起始部分是G宫系统的e羽调式,乐段结束处是C宫系统a羽调式,最后三小节(15-17小节)的尾声转回G宫系统,但结束于a商调式。首尾保持在同宫系统之内,转变了调式。

以下是《唉玛列几松列》全曲调式、调性的变换途径:

G宫系统e羽调式--C宫系统a羽调式--G宫系统G宫调式--C宫系统a羽调式--G宫系统a商调式

此曲旋律优美、舒展,调式、调性的转换使得音乐更为生动、感人。藏族群众十分喜爱这首乐曲,它广泛流传于藏区各地。

希望读者注意,以下谱例中的第14、18、19三个小节的音乐,是用类似于二胡的弓弦乐器毕旺演奏的间奏与尾声,是乐曲的附加部分。演奏者利用乐器的内外空弦奏出的五度音程节奏型,不应影响我们对此乐曲的曲式与G宫系统a商调式的判断。

2.转换宫系统,而调式不变。即转调(或离调),而调式不变。

变换宫系统意味着宫音移位,即转调。一般而言,藏族音乐的转调,绝大多数属近关系转调,以向四度、五度方向的调性转换较多。这种调性的转换,一种是发生在乐曲内部形成短暂的离调,一种是在乐曲后半形成明确的转调,还有一种是仅仅在乐曲的最后结尾部分,旋律才转向新的调性。

宫系统转换(转调)遭而不变调式的乐例稍多,其中,仅在短小的片断里形成离调而保持原调式的乐例,如云南德钦弦子乐曲《苦永》①,乐曲中有短暂的向四度调性的离调。其前两乐句的旋律是在G宫系统的e羽调式上,但在第三、四句的前半句短暂地转向四度调性C宫系统的a羽调式,然后接着在后半句又十分自然地转回到G宫系统的e羽调式。

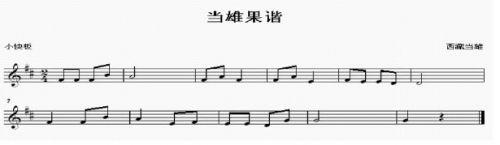

有的乐曲则是明确的调性转换,由原调性转向新调性上结束。例如西藏当雄县的一首果谐乐曲,乐曲的第一句是F宫系统的F宫调式,而第二句转到四度关系的降B宫系统的降B宫调式上结束。前后调性不同,而调式保持着宫调式。非常简短的两句舞曲性的旋律,却是明确的四度转调。

这首当雄果谐的曲调,曾被拉萨市文化工作队在20世纪60年代用于舞蹈节目,在北京参加第一届“全国少数民族业余文艺汇演”。音调十分新颖。

还有部分乐曲是在乐曲结尾部分才形成转调,并在新调上结束。西藏堆谐歌舞音乐的曲目,大多采取此种结束形式。例如堆谐乐曲《阿觉跌》的主体部分,即慢歌段与快歌段音乐的主要调式、调性,是D宫系统的D宫调式,而全曲最后的结尾部分则先是转到四度调性G宫系统的e羽调式上,然后在G宫系统的G宫调式上结束全曲。(此曲篇幅较长大,请参看《西藏传统音乐集萃》或《西藏民间歌舞--堆谢》书中曲谱)①

在藏族音乐中,向四度关系转调的现象,不但在堆谐乐曲中常见,在其他歌种曲目中有时也可见到,例如巴塘弦子《说拉萨道拉萨》②是旋律转向四度调性而不转调式的曲例。

《说拉萨道拉萨》是三乐句组成的乐段,第一句在G宫系统的D徵调式上,第二、三句转向 C宫系统的G徵调式,并结束全曲,向四度调性转调而调式不变。

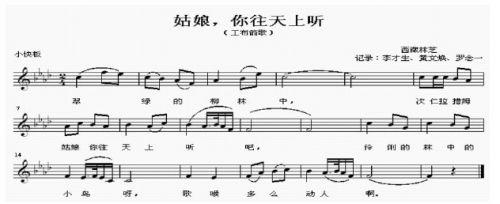

也有向五度调性转调而不变调式的曲例,例如西藏林芝地区的工布箭歌《姑娘,你往天上听吧》是四乐句组成的乐段,其前两句音乐在降A宫系统的f羽调式上,第三句转到降E宫系统的c羽调式,第四句又转回到A宫系统的f羽调式上。调性的巧妙变化使音乐更为动听。

以上所述向四度或五度的转调或离调(暂转调),往往是在五声性旋律中有意避免某些乐音而形成的。例如有些曲目,在旋律进行中虽然出现了fa音,但避免在同一乐句或相邻乐句中出现mi音;或是旋律中出现si音时,避免在相近处出现do音,因而使旋律形成向四度或五度调性关系转调或离调,而前后的旋律皆保持五声性的特点。以上所举西藏工布箭歌《姑娘,你往天上听吧》,即是一首生动的乐例。

此外,读者可以分析作曲家张千一创作的歌曲《青藏高原》的旋律结构,此曲作者显然在创作中既采用了藏族民歌旋律的调性变化(即“旋宫”)的手法,又汲取了藏族民歌旋律连续上行的特点。关于调性变化的手法,请读者注意此曲声乐部分的前4个小节的曲调,先是强调了si音,而后强调了do音,从而使旋律由B宫系统的#G羽调式转向此曲的主要调性、调式,即E宫系统的#C羽调式①。关于汲取藏族民歌旋律的特点,可见歌中唱词为“哦”时,旋律的8度连续上行,和曲尾唱词为“高”时,旋律的12度连续上行。

当然,我们判断旋律是否转调,并不单单注意是否出现了某个偏音,而避免了某个五声调式的正音,重要的是要观察旋律的骨架和调式的重要支柱音,从而做出比较正确的判断。因为转调之后的音乐也可能是六声或七声音阶,则会在旋律中并不避免mi音、fa音或si音、do音,那么,如果仅仅利用前述的避免某音的判断方法就会造成失误了。

3.转换宫系统,并改变调式。即既转换调性也转换调式。

有些藏族乐曲的旋律不但由一个宫音系统转入另一宫音系统,而且调式也发生变化,没有保持原有的调式。这是调式、调性转换比较复杂的情况。采取这种形式的乐曲在藏族音乐中的数量较少,但也有一些生动的乐例。

第一例是巴塘弦子乐曲《哦那》②,第一个乐句是G宫系统的D徵调式,第二个乐句的后半段音乐转到D宫系统的D宫调式,是既转调性又转调式的曲例。

第二例是巴塘乐曲《逍遥》(一)③,由C宫系统C宫调式转向F宫系统d羽调式,最后又转向F宫系统F宫调式。曲中既含有不同宫系统不同调式的转换,也含有同宫系统内的调式交替。

第三例是巴塘弦子《幸福的地方是故乡》①,是由降B宫系统的d角调式,向五度调性离调,在第四乐句转向F宫系统的d羽调式,然后在最后一个乐句又转回降B宫系统,但未回归d角调式,而是结束于g羽调式。其中旋律由d角调式先向d羽调式,又向g羽调式的转换,非常自然、流畅。

此曲的曲式结构为一段体,内部结构为单二部曲式,第一乐段由a、a、b三个乐句构成,终止于d角调式。第二乐段由c、b'、c、b' 四个乐句构成,在g羽调式上结束。

以下谱例的记谱与《巴塘弦子曲集》中的记谱略有不同,应以本书为准。

第四例,德钦弦子《鲜艳的红头绳》②,是由C宫系统的d商调式,转向G宫系统的e羽调式。也是既转调性又转调式的例子。

西藏囊玛乐曲《宗巴囊松》①的歌段,是由# C宫系统的 # d七声商调式,转到四度调性#F宫系统的 # F七声宫调式上而结束全曲的。此曲也是既转调性也转调式的曲例。

在创作中采用既转调性又转调式的乐例,可以举出西藏作曲家白登朗吉创作的歌曲《我的家乡好》,我们从中可以看到作曲家巧妙地运用调性、调式转换的手法。此曲的歌唱部分是单三部曲式结构,在呈示段(第一段),先是在旋律中强调了mi音,而后又避免了mi音而强调fa音,从而使旋律由G宫系统的a商调式转向C宫系统的a羽调式。这是同主音调式、调性的转换,即既转调性,也转调性,而调式主音不变。歌曲的中段(第二段),音乐全在G宫系统e羽调式进行,没有调式调性的变化,与第一段形成对比。最后再现段(重复第一段)的音乐与第一段完全相同,仍是由G宫系统a商调式开始,转调结束于C宫系统的a羽调式。最后是4小节的尾声。此外,我们还要注意此曲14个小节的前奏部分的调式、调性安排,是由C宫系统a羽调式(前6小节)转换为G宫系统a商调式(后8小节),提示了此曲采用的主要调式、调性。作曲家白登朗吉的家乡四川巴塘县是著名的巴塘弦子(康谐)歌舞流传的地方,弦子优美动人的音乐,显然为作曲家提供了极为丰富的创作养分。

4.远关系转调

以上所举各例调性转换的关系较近,在藏族传统音乐中,调性转换关系较远的乐例较少。笔者认为以下二例可以作为远关系转调的实例。

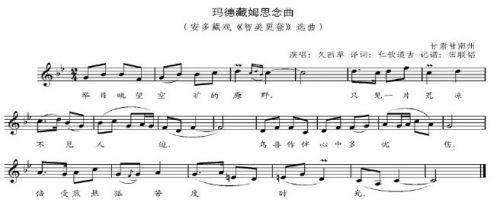

第一例,是拉卜楞藏戏的唱腔《玛德藏姆思念曲》,是笔者1986年在甘肃南州合作镇做田野考察时,当地藏剧团著名演员久西草为笔者录制的安多藏戏的唱腔音乐之一。经记录、分析后,发现是转向远关系调性而未转调式的东例。此例前后的调性关系比前文所举各例复杂,唱腔的旋律由第1小节至第10小节是降B宫系统的F徵调式,其后从第11小节开始转向F宫系统,最后四小节在C宫系统C宫调式上结束。虽然此曲前后调性关系较远,但旋律具有模进的特点,进行十分自然。这种远关系的调性转换在藏族传统音乐中比较少见。

第二个转换调性关系较远的曲例,是阿里地区普兰县的果谐乐曲《一间屋四根柱子》。此曲是王渝璇、苏木1989年前往西藏阿里时采录的。曲中调性的变化相差3个升号,也是属于远关系转调,但巧妙的是,此曲前后部分调式的主音相同,都是E音。这首乐曲采用了非同宫系统(E宫系统与G宫系统)宫、羽调式的变化。曲中前5小节的旋律是E宫系统的E宫调式,由第5小节后半小节G音还原,而转向G宫系统的e羽调式,形成转调并转调式的乐段。这也是一首既转调性又转调式的乐例。但是希望读者注意,虽然此曲旋律的前后部分发生了宫系统的转换,(E宫--G宫)和调式的变化,(E宫调式与e羽调式)但前后旋律的调式主音音位相同,(皆为E音)即前后调式为同主音的不同调式。这种调式、调性的变化,相当于西方音乐中同主音大小调的转换,此种调式、调性转变的乐例,在藏族传统音乐中比较少见,是笔者仅见的一例。

5.调式、调性较特殊的安排

(1)乐曲中包含多种调式、调性的变化

有些藏族音乐的乐曲中,包含了以上所述的几种不同的调式、调性的变化。比较突出的乐例是西藏堆谐歌舞的音乐。

西藏的堆谐乐曲包含了慢歌段、快歌段,和篇幅较大的前奏与尾声,唱词也较多,加以各段旋律有反复,因而整体篇幅较长大。在堆谐不同的曲目中,各曲的主体部分采用了不同的调式、调性,乐曲内部调式、调性的安排比一般民歌和歌舞音乐复杂、多样,各部分内部或各部分之间常有多种调式、调性的变化。

堆谐乐曲常常在慢、快歌段的旋律中,即有调式交替的现象。而在慢歌段之后,快歌段的短小前奏常转向上四度宫调系统的羽调式。但进入快歌段主体部分后,音乐则转回在慢歌段的调式、调性上进行。绝大多数西藏堆谐乐曲都采用了相同或相近的结尾方式,从快歌段之后的结尾部分开始,即出现fa音并强调fa音,形成旋律向上四度调性的转换,先转向上四度宫系统的羽调式,到乐曲结束前,突然转向上四度宫系统的宫调式而结束全曲。因此,在堆谐乐曲中,不单是音乐的主体慢、快歌段部分与结尾部分之间发生调性与调式的转换①,而且在乐曲中间的连接部分出现转调,结尾部分也含有羽、宫调式的交替。也就是说,堆谐乐曲中既包含同宫系统的调式交替,而且含有非同宫系统的调性转换。至于在非同宫系统内旋律的调式是否变化,则视乐曲主体部分的调式与结尾部分的调式是相同或是不同而定。

例如堆谐乐曲《阿觉跌》,其慢歌段和快歌段内部,都是由A宫系统的A宫调式转向# f羽调式,然后转回A宫调式(为同宫系统,调式交替)。快歌段的引入部分是D宫系统的b羽调式(为非同宫系统,转调)。快歌段的调式、调性与慢歌段相同,仍是A宫调式--# f羽调式--A宫调式。(为同宫系统,调式交替)全曲的结尾部分是从D宫系统的b羽调式转到D宫调式结束。对全曲而言,慢、快歌段的A宫调式与结尾的D宫调式,是非同宫系统,而调式相同;对结尾部分自身而言,结尾内部的b羽调式与D宫调式,是同宫系统调式交替。

又如堆谐乐曲《查堆嘎勃》②,其结构与调式、调性的安排与上曲不同。此曲没有慢歌段,主体部分只有快歌段,其前奏与结尾部分音乐基本相同,是在主体部分的上四度调性上,即﹟F宫系统的﹟d调式。快歌段的旋律内部有调式交替,是由﹟C宫系统的﹟C宫调式转向﹟a羽调式,然后又转回到﹟C宫调式。属同宫系统调式交替。结尾部分先是﹟F宫系统的﹟d羽调式,然后转向﹟F宫调式结束。对全曲而言,﹟C宫调式与﹟F宫调式,是非同宫系统,调式相同;对结尾部分而言,﹟d羽调式转向﹟F宫调式,是同宫系统的调式交替。

(2)调式变奏

除以上各种在一首乐曲之内的调式、调性的变化之外,藏族音乐还有一个值得注意的现象,即一首民歌的曲调在不同地区流传后,会在保留原有旋律骨架和唱词的基础上,以另一个调式陈述乐思。这就形成了一种新的旋律变奏的手法,即“调式变奏”法。这种手法为作曲家提供了发展乐思的别样途径。

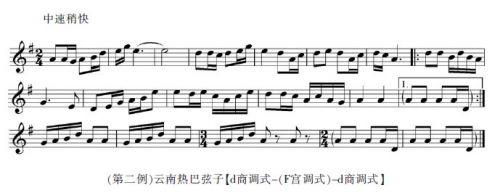

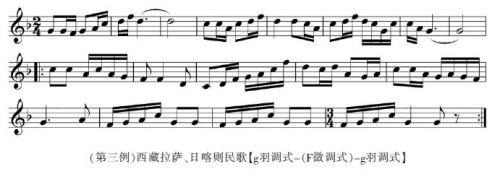

为说明藏族音乐中的调式变奏手法,笔者以四川康色彩区巴塘和西藏卫藏色彩区拉萨、日喀则的两首民间乐曲,以及原热巴艺人欧米加参传承的热巴弦子曲目等三首乐曲为例。这三首乐曲是同一首歌曲《唉玛林及松列》(即“伊玛亚吉松啦”、“艾马央吉松啦”的同名异读,藏文相同)的三个曲调版本,是调式变奏的生动例证。三者旋律骨架基本相同,但第一例康色彩区巴塘弦子《唉玛列吉松啰》的旋律,如前文所述,在调式、调性上有比较丰富的变化,音乐经过e羽调式-a羽调式-G宫调式-a羽调式,最后结束在a商调式上。第二例热巴弦子《艾马央吉松啦》,音乐的起始句与巴塘弦子的旋律相同,全曲的旋律骨架和曲式结构也与巴塘弦子曲目相同,都是重复第二个乐句构成三句体乐段,并在最后增加了短小的衬词尾声段落。但热巴弦子与巴塘弦子的不同之处,是二者的调式、调性处理不同,第二例热巴弦子除了第二、三句起始部分的旋律出现了宫调式的色彩外,(也可视为向宫调式的离调)全曲保持在F宫系统的g商调式,远不如巴塘弦子曲目在调式、调性上的复杂多变。但是第二例的有些特点倒是与第三例卫藏色彩区的旋律相同,卫藏色彩区的《伊玛亚吉松啦》是全曲基本保持在降B宫系统的g羽调式上,并在第6-7小节音乐也略显宫调式的色彩。但卫藏色彩区旋律的曲式结构是二句体乐段,未重复第2个乐句。同时,未设短小的衬词尾声段落。第二、三例的主要不同点,是二者旋律采用的调式不同,前者是商调式,后者是羽调式。

虽然三首乐曲在调式、调性的处理上有所区别,曲式结构也略有变化,但我们观察这三首乐曲的基本旋律架构,仍能十分清晰地看出三者之间密切的联系与多样的变化,特别是调式、调性方面的变化。这首乐曲同一曲调的多种变体,充分显示出藏族人民的艺术创造力,笔者将此种民间音乐的发展手法称之为“调式变奏”。

这首民歌旋律优美动人,在藏区三大方言区都有流传,变体也比较多样,希望读者细心观察以下3个曲谱,从中体会民间创作的精彩和奥妙。

以上三首乐曲中的第二乐句起头部分,由于旋律的调式色彩对比比较明显,故标为宫调式或徵调式,但都是短暂的离调或短暂的调式交替,也可省略不标,只标出全曲主要的调式调性。

此外,康色彩区的情卦歌(谐莫)和卫藏色彩区的对歌(次加)的基本曲调,在藏区各地流传后,同一旋律也有调式变化的现象。

三、节拍、节奏

藏族传统音乐的节拍形式可分为有板与无板(散板)两类。有板,是指有规律的或较有规律的节拍形式,无板,是指速度比较自由的无固定规律的节拍形式。在民间音乐、宗教音乐、宫廷音乐中,都有运用了此二类节拍形式的曲例,其中尤以各地的民间舞蹈音乐和山歌类歌曲,分别是有板与无板两类节拍形式的典型代表。

(一)节拍

1.有板的音乐

多数有板的音乐在乐曲中保持某种节拍形式不变。民间舞蹈音乐即常在全曲中采用2/4节拍。四川巴塘弦子、西藏堆谐等民间歌舞的曲目基本都采用2/4节拍。藏族音乐中采用1/4节拍的乐曲较少,甘肃省安多色彩区的扎年弹唱曲《桑达洛》①和巴塘弦子《任桑薄姆错》②、《朋友少年次仁》③,德钦弦子《千百匹骏马来相会》④等,是采用3/4、3/8节拍的曲例。

在有板的音乐中,为求音乐的变化与对比,会有短暂地变换节拍的情况。如西藏山南果谐节奏性的引子、间奏与尾声的2/4拍音乐中,常有规律地插入3/4拍的小节。卫藏方言藏戏“阿吉拉姆”的打击乐段落中也常有节拍变换的情况。寺院诵经音乐也属有板性质的音乐,常用鼓、钹击节伴奏,由于经文字数的变化,音乐也常出现节拍的变化,但各段落内部音乐速度与节拍、节奏保持基本不变,在不同段落之间则会有速度、节拍、节奏的变化。

5+4形式的混合节拍是民歌歌种猜情歌(康区的“谐莫”)、对歌(西藏的“次加”)特有的节拍形式,它使歌曲具有独特的节奏韵律。

西藏山南地区隆子县一带的挖土劳动歌,由于劳动中互相配合的需要而采用了3+2的混合节拍,也是较特殊的乐例。前3拍由持铁锹的男子唱,后两拍由配合劳动的两个妇女呼应。伴随着劳动的大段歌唱,一直保持着此种节拍形式。

2.无板(散板)的音乐

运用无板(散板)节拍形式的藏族乐曲,以各地流传的山歌、牧歌最为典型。其小节划分、节拍数量及音乐速度皆无固定规律,旋律悠长自由。部分藏戏音乐也采用散板的节拍,例如卫藏色彩区藏戏和康色彩区的藏戏、德格藏戏等多个剧种的唱腔,都有运用此种节拍形式的唱腔。

(二)节奏

各种节奏形式,诸如各种时值比较均匀、平衡的节奏型,以及切分音、三连音、附点音(包括前长后短、前短后长的节奏形式)等节奏型,在藏族传统音乐中都可见到。有些地区的乐曲可能比较突出地使用某种节奏形式,例如西藏昌都地区的果卓舞曲,即常常采用连续的切分节奏。作曲家罗念一写作的歌曲《西藏,我可爱的家乡》的旋律,即汲取了昌都果卓的切分节奏型。此外,西藏林芝地区的民歌(特别是当地的“工布箭歌”)常常使用前短后长的切分音和三连音。这些节奏的运用已经成为此地区的音乐风格特色。

一般说,藏族音乐曲目中运用的节奏形式较为单纯,比较统一,但也有个别乐种的曲目,有复杂多变的节奏。例如卫藏方言区的藏戏中,有配合角色的表演和情节的变化,用鼓、钹演奏的多种节拍节奏的打击乐段。又如藏族安多、康色彩区的山歌,悠长的旋律中包含着许多灵活细碎的节奏型,也是十分富有特色的节奏形式。(待续)

作者田联韬系中央音乐学院教授、博士生导师、著名音乐学家、音乐教育家

(资料来源:《西藏艺术研究》2013年第1期)

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号