【内容摘要】唐卡绘画是藏族地区特有的文化现象,由于交通、语言、风俗等壁垒,国内外大多数艺术爱好者对唐卡艺术审美所知甚少,缺乏系统的理解。甚至简单的认为:唐卡只是一种宗教用途的工艺美术品。本文从唐卡艺术的形式、内容、绘画语言、历史与心灵和理论著述等方面对唐卡中蕴含的种种独特艺术审美特质作一探讨,以还原唐卡作为绘画所具有的艺术审美。

【关键词】唐卡;审美;形式;内容;理论

唐卡绘画作为藏族地区特有的文化现象,它和中国工笔画的前身――敦煌壁画,有着相同的审美理念、近似的制作方法、以及水乳交融的关系。自吐蕃赞普松赞干布绘制白拉姆以来,一千三百多年中,唐卡绘画一直在青藏高原生生不息,繁衍至今。不仅是中华文明中一颗璀璨的明珠,也是世界艺术的大观园中,唯一不用标签的文化现象。

元朝以后,中国绘画逐渐转向崇尚水墨的文人绘画,世间审美取向也渐渐疏离由敦煌壁画、唐卡等为代表的工笔重彩艺术典范。及至如今,大多数画家、理论家对唐卡的了解越来越片面,甚至简单认为:唐卡只是一种宗教艺术品,甚至是工艺美术品。这,其实是一种偏见。

作者世居康巴藏区,多年来,跟随著名藏族学者格桑益西先生、著名唐卡画家洛松向秋老师从事传统唐卡的研究和当代藏画的创作。为了弘扬我国传统的民族文化;为了让热爱藏区文化的朋友了解唐卡艺术;同时,也为了民族文化的相互交流,作者将自己对唐卡的粗浅了解,简单梳理与诸君分享。

为避免词汇的生涩难懂,本文避开繁密的宗教术语;用通俗易懂的文字,深入浅出地,为大家介绍唐卡蕴含的独特审美。

一、独特的形式

(一)装帧之美

唐卡的装帧素以厚重的缎面为边框。按照坛城①的形式来缝制。选择用缎面的原因有二:1.容易和唐卡画布相结合,便于二者熨帖的缝合在一起。2.锦缎的价格较高,在藏区生活中很珍贵,用珍贵的材料来装帧,表示对宗教的尊重和敬畏;3.在游牧迁徙生活中,厚重的锦缎可以妥善的包裹、保护画面。

从材质的角度来看,厚重的华丽缎面正好和画面相协调。厚重的颜色也正好衬托了主体的辉煌。看到一幅古老的唐卡,那承载风雨侵蚀的锦缎边框,你都忍不住想赞美。特别是那些一针一线的缝缀技艺,虽粗朴却虔诚。每一个粗粗的线头,都是多年前在高原的阳光下,藏家汉子拿着粗针大线、虔诚地缝合而成。

画面之上还得覆盖一层轻薄的黄色丝绸和彩带,平时可将丝绸彩带放下,保护画面;展示时,则将丝绸卷至顶端,扎成一朵绚烂、金黄的花朵。于是藏区特有的神秘、高贵气质流露出来,韵味悠长、分外好看。

(二)材料之美

1.唐卡画材种类繁多,主要分为:天然矿物、天然植物、人工矿物和金属材料。这和敦煌壁画基本相同,只是经过千百年的演变,绘画颜料已经本地化、细腻化了。

一幅唐卡的产生,与此地的人、此地的水、此地的土,此地的天气和植物、矿物,完美结合、唇齿相依。从这个意义上讲,一幅唐卡不是画出来,而是在此地生长出来的!所谓天人合一,我想也是这个道理吧。

比较有意思的是藏传颜料的胭脂和花青。将药丸般的颜料块放在小碟里,不用加胶、不用泡开,用湿毛笔舔舐两下就直接可上画。和国画的胭脂、花青相较,明度、饱和度上都略有降低,显得十分沉着、厚实、熨帖。我曾试想,用国画颜料调和出代用品,但是都缺乏那古老的包浆质感。

西藏大学的阿旺晋美老师还有一种“绿罩色”,这是康区所少见的。在石绿颜料绘制的地方,用这种颜料薄罩一遍,会使绿色显得更加滋润沉着。高原上这类土法秘方,往往在画面效果上有着神奇的效果。在绘材画具越来越工业化、统一化的今天,这些散落的文化遗存尤其值得我们收集、整理、研究。

即便是内地也有的矿物,藏区也会有其独特的使用方法。曾有一幅红唐卡,其背景朱砂色泛出星星点点的银色光泽,色感亮丽、厚重、优雅;完美地衬托着黄金的光明;这种色泽和质感,完全不同于市面所售的朱砂颜料。追问画师,原来是他自己筛选朱砂矿石,自己研磨的。或许是因为国内颜料厂在制作朱砂颜料时采用了漂净工艺,虽在饱和度上更红艳,但又缺乏朱砂质感了。

2.唐卡选择了布,而较少使用绢或纸来做载体,我想更多的是棉布粗朴的本质才能衬托厚重的矿物和金属材料吧!

用泥土和牛胶制作出来的上好画布,本身就是一件艺术品。我曾以为布是做得越薄越好,事实不然。好的画布,是富于弹性的;呈果冻般半透明。拍之如牛皮声响,卷之则柔顺绕指且富有弹性。这样画布,即便是在没有依托的情况下,展开画面也会平整如镜。

3.说到贵重材料,唐卡中大量使用珊瑚、玛瑙、珍珠以及绿松石等。早已习惯水墨渲染的国画同行,往往觉得这样的材料过于炫富和厚实。其实,于藏区百姓而言,把所有的财富和收藏都奉献给这样的艺术作品,表达自己对神佛的无上崇敬,达到心灵的奉献。从这个层面上来讲,藏民对待艺术的态度是真诚的。

4.纯金、银的大量使用,并在唐卡中发展出一套独特的技艺和审美。古代西方美术和东方美术,都有使用金、银的传统。但是唐卡画师将金银的使用,保留至今并且发挥到一个登峰造极的地步。

首先,唐卡画家可将黄金分成不同的色温,根据其冷暖变化来安排画面的变化;其次,黄金可用作辅助勾线醒笔之外,也会成为画面主要绘画语言,比如:蓝唐卡、红唐卡、黑唐卡、金唐卡;第三,黄金在使用中还有磨制、镂刻工艺。用天珠、猫眼、玛瑙等工具,将黄金分成亚光或亮光,或镂刻上祥瑞的图案,增加黄金的变化,变化就是美。

二、丰富的内容

(一)地理、风俗之美

藏区地大物博,风光旖旎,从西边的阿里到东方的康巴,从北部的那曲到南面的林芝,各地区风情皆不相同。这些美不胜收的山川、城郭、舞蹈、服饰在不同历史时期纷纷入画,成为唐卡作品中一道靓丽的风景;也成为今人了解高原文化的有力参照。而在不同地区、不同时期,都会有相对应当地风土人情进入画面。成为今人了解文化演变的活化石。

(二)象征之美

有这样一类唐卡,画面中会是一些符号、器皿、物品或风景,这些唐卡绘画其实都是一些吉祥的寓意或象征。比如:《六长寿》画的是在一个风景优美、有山有水的环境中,白髯老人在松树下栖息,旁边还有仙鹤和野鹿陪伴,这幅画是表现吉祥长寿的寓意。而《和睦四瑞》则是用大象、猴子、兔子、鸡的组合来表达不同种族、不同物种和谐相处的寓意。

此外,还有《吉祥八物》、《吉祥八宝》、《七政宝》……既可单独成画;也可成为画面细节的有益补充。它们代表着不同的寓意和美好的暗示,潜滋暗长地传递出幸福与吉祥,给欣赏者温暖幸福的审美体验。

(三)艺术与科技之美

1.医学唐卡涵盖藏医的《四部医典》,将原本枯燥的病理学、解剖学、药材学等,以艺术的形式直观地表现出来,即可使用于学生学习,又应用于医师实践;是我国古代传统医学中绝无仅有的医学教具,在世界上屈指可数。

当然,这些唐卡不是一般意义上的解剖图,而是在理性认识的基础上,加入了艺术的想象和夸张。譬如:在藏医唐卡中有三株曼妙生姿生命树,其不同的部位代表不同的阶段;不同的颜色代表不同的元素(蓝色代表气,黄色代表火、白色代表土和水,身体的形成得依赖这些能量物质,疾病的形成也是如此) 不同颜色、不同位置的树叶又象征不同的疾病或者治疗方法。

2.天文历算。用唐卡绘画的形式揭示一个星算、佛学与科学相交汇的领域,从另一个神秘的角度来观察世界。它在解释星体运行规律的同时,也揭示出世间万物运行的规律。也是西藏各种占卜法中最神秘的一部占星术。

画家在绘制《医学唐卡》和《天文历算》这两类唐卡的时候,既将理性思维总结的理论表现完备,又会极尽所能地兼顾形式美感,做到真正的艺术与科技的完美结合。这也是唐卡中独具的审美特质之一。

三、多变的绘画语言

(一)纤毫之美

唐卡绘画语言的最大特征便是精细,如果说敦煌的绘画属于工笔绘画范畴,那么相较而言,唐卡发展得更为精细,是名符其实的“尽精微、致广大”。

画家会用三、五根纤细之毛制作成“毫毛画笔”;当然,有了工具还不行,还得有敏锐的眼力。传说:古代画家往往会用一些神奇的密宗修炼来锻炼眼力,能把墙上的虱子看到如磨盘般大小。有了毫毛画笔和眼力,还得有“通神”的天赋,这样才能绘制出极其精微、法度庄严的佛与菩萨。具备这种能力的画家少之又少。

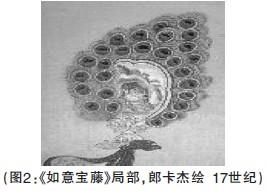

17世纪甘孜州炉霍县的郎卡杰便是其中的佼佼者,被誉为“神变画师”。郎卡杰最为人津津乐道的传说就是:他曾经画了一幅很小的莲花生唐卡,人们又在画中莲花生的瞳仁里面发现了两尊精微的莲花生画像,并且五官、姿势符合法度。

此种精微广大,我们从现有的郎卡杰作品资料中可见一斑。图3是郎卡杰《如意宝藤》唐卡组画中的一个局部:描绘的是米拉日巴于山洞中修行,面容清瘦,姿态优雅;洞内岩石嶙峋,洞外树木苍苍、白云飘逸;修行洞口的猎犬、鹿以及皈依的弟子虔诚地聆听大师的教诲。这些内容本是一幅独立完整的唐卡,而在这里,存在于整个画面上一把并不起眼的孔雀屏扇之中,这一局部的面积仅有4平方厘米,画布肌理远远大于人物五官。这种装饰之中的精微刻画,在郎卡杰的作品中大量存在,引人入胜,堪称绝妙。

(二)线条之美

唐卡的线条分为:平勾、浊勾、衣勾、叶勾、云勾等几种方法,针对不同的物象使用不同的用笔和停顿提按。对应成十八描的话,就有:铁线描、游丝描、屋漏痕等,不过有一种衣纹的画法称为“箭勾勒”,是唐卡绘画独有的线描形式。“此法的特点是凸出粗来凹处细,从粗线头向细线尾逐渐消失。”完成的勾勒效果具有独特的美感和力量感。

张大千曾说:“中国画的线条功夫掌握在西藏喇嘛的手里!”,没有见过唐卡画家勾画草图,是不容易体味感悟的。我曾以为唐卡的线条,也如同工笔画般谨小慎微的勾勒。有一次,朋友勾勒草图时,没有参考和辅助、也没有刻意设计;只见他手持柳条,信手拈来;线条圆润流畅、一气呵成。那流畅的线条仿佛是从他心里流出来一样,让我大为震惊。

(三)薄透之美

一般唐卡绘制都敷色厚重,又有谁知道唐卡却也讲求薄透柔和、清逸淡雅?

盛行于康巴藏区的唐卡画风,便崇尚将工笔淡彩的清逸和唐卡的浓郁相结合。大约是在明朝时期,藏地画师受到内地工笔绘画的影响,逐渐在唐卡创作中开始吸收工笔画的审美情趣;并在数百年的历史中,从生硬到融解、从对抗到协调,最后凤凰涅槃,生发出一种全新的绘画风格,这种画风“设色淡雅、柔和,偏重青绿色调,飘逸、清丽,画面洁净,多以重彩烘染……”这种风格被称为“噶玛嘎赤”绘画风格,简称“嘎赤”派。由于这种画风超乎寻常的审美创造,于小冬先生在《藏传佛教美术史》一书中,誉之为“王者之风”。

“嘎赤”画派的典型特点就是讲究敷色的薄透之美。这也使得画家对颜料的使用,进入到一个深入思考的阶段。在绘制过程中,画家往往在乳钵中将矿物颜料反复加水研磨,及至接近植物色的离子状态,然后用衣纹笔淡淡点染、层层叠加。最后可以用矿物颜料染出植物颜料的润泽,而在这润泽的变化中,又带有矿物的厚重感。更有甚者,能用头绿染出草原上雨过天晴时的水汽质感。

(四)厚重之美

唐卡的厚重源于用色的理念。在用色习惯上,唐卡画家大多偏爱土黄、朱砂、藏橙、藏青等色。在众多的藏区颜色中,藏青色有一种很美的质感,如同拂晓前的天空,显得深厚、神秘;而藏橙则神似藏族汉子,明亮又不失厚实;朱砂是仿佛一位藏族女子,热情而优雅;黑色和白色的基地制作是复杂的,传说有的画家甚至会使用奶酪或者鹿血来参合制作。

这些神奇的材料制作出深沉厚重的画布底色,再用黄金来描画、藏橙来点染,于是便产生了唐卡中的黑唐卡、红唐卡、蓝唐卡等等。色彩凝重,直指人心!

(五)凌厉之美

藏传佛教美术和中原佛教美术的一个区别在于:藏传佛教美术中有大量的金刚、护法的形象;此外佛、菩萨、罗汉、高僧等,也会用忿怒的化身来威慑敌人。这些形象呈现出熊熊的浓烟烈焰、狰狞壮硕的表情和肢体、以及各种人头、兽皮做成的装饰。由于汉地佛教少有此类造像,故内地民众实难理解其确切内涵。

当我们面对一幅表现金刚、护法的黑唐卡,尤其能感受到扑面而来的视觉冲击力和强大的神秘感和力量感。其实这也是一种审美,这种审美大气磅礴、力道张扬,与夏朝时期青铜器的审美情趣近似,可称之为“凌厉之美”。

(六)想象之美

唐卡的创作,是充满想象的。在脱离对客观世界的描摹之后,画家们极大的运用了自己的想象。无论色彩还是形象、构图还是肌理;乃至手印、脚印并举,无不彰显着画家们创造力。于是,原本世间没有的神佛的庄严、仙女的曼妙、都靠着人类的想象而在画布上滋长。

当我们看一幅幅唐卡的时候,不由得为先辈的想象力和创造力而赞叹。这与时下盛行的 “照片入画”般创作形成极大的对比。在郎卡杰作品《格萨尔王》一画中,就体现出唐卡画家绝妙的想象力和创造力。画中表现格萨尔在赛马夺魁后,兴高采烈骑马回来的神情。画家抛弃固定的人物程式:夸大的主体人物、缩小了山石楼阁。特别是将赛马的对手,画得小到和格萨尔的马蹄一般大小。这样违反常规的认知,在画面上形成巨大的视觉冲击;而将主角描绘成手捂腮帮,做吟唱山歌状,又淋漓尽致的表现出格萨尔得胜时的心情!这一切,都是需要画家多大的想象力啊!

四、历史与心灵

(一)流变之美

绵绵千载、传承不绝。唐卡在历史长河中经历多次蜕变,有必然的历史潮流;也有偶发的星星之火。这些都可能改变审美取向,而导致画风转变。

细细想来,高原上曾经璀璨过:克什米尔风格、波罗风格、江孜风格、古格样式、齐乌岗画风……及至如今:勉唐派、钦孜派、噶玛嘎赤画派、安多向巴风格、热贡艺术风格……流行于藏区各地。不同风格的唐卡,代表不同的地域和审美认知,在貌似相同中,实则大不相同。

若将不同画风和流派的唐卡,并置一堂。那这些带着鲜明时代性、地域性的的文化印记,宛如浓缩地演绎出高原艺术的兴衰演变;集中地传递出文化的流传之美。

(二)转化之美

除了画面内容和形式给人以美的享受,唐卡还有一项带有神秘体验性质的审美,且称作“转化之美”。好的作品,画面有一种难以言表的精神力量,这种神秘的精神力量可以让人觉得平静、安详和舒服。

这种感觉的来源,我认为是来自画家修行的态度。

唐卡画家把绘画看作修行,而非纯粹挣钱的营生。若在这样的理念引导下,每一笔线条的勾勒必是沉着稳定;每一点分染必会均匀和谐;用自己的虔诚入画,画好一点便是一份功德。这恰恰是工笔画的需要!这种精神力量是能通过笔触的闲适、色泽的厚重体现出来的;这样的作品会洋溢着神定气闲;会让欣赏者在观赏时,感受到画家的那份虔诚、超脱和淡定。这是一种意中有、语中无的审美感受。

传统唐卡画家较少会签上自己的名。因为签不签名,功德已在那里。所以,一代代唐卡画家将自己的生命转化为修行,不带功利的创作出一幅幅美轮美奂的画卷。

也正是因为这种忘我的修行态度,使得唐卡绘画逐渐从粗朴逐渐走向了精细。

五、理论著述

画家当能画、能写、能感受,若不感受生活和研究理论者,近乎于画匠。由于高山大川的隔阻、语言和文字的壁垒,故而内地民众往往以为唐卡过于程式化,缺乏细致的感受和理论研究,皆是画匠。

其实,唐卡绘画理论浩如烟海。在上千年的演变中,不少优秀的理论家著书立作,为唐卡绘画的发展、探讨、研究、总结做出了贡献。比如:勉拉·顿珠加措所著《造像度量如意宝》;第八世噶玛巴·米久多吉所著《线准太阳明镜》;第十世噶玛巴·曲英多吉著有《度量注释目光》、《噶派艺术注释》;噶瓦·邦单罗追桑布活佛著有《显密经典佛像量度大明》……而现当代则有:康·格桑益西所著的《藏族美术史》;丹巴饶丹、阿旺晋美所著《西藏美术史略》、《西藏绘画》……等等

在这些辞藻丰美、琅琅上口、诗词般美妙的文章里面,包含着一代代的藏区理论家为唐卡绘画的发展做出了极大的贡献。正是这些绘画理论支撑起唐卡绘画的哲学架构,为唐卡绘画在历史中发光、在现代的传承、在未来的弘扬奠定了坚实的基础。

结 语

唐卡绘画源远流长、自成一脉;作品浩如烟海,理论博大精深。绝不是三两篇文章、七八页文字就能阐明的。本文简单分析13种审美体验,是根据个人感受,对唐卡审美做一个简单的梳理。也只是为大家初步了解唐卡,抛砖引玉而已。

如今越来越多的人们开始关注和研究唐卡。既是对唐卡绘画的传承和保护;也有可能为当今工笔画的创作,从材料、制作、到创作,提供另一种参考的可能性。甚至,作为近似敦煌美术的唐卡绘画,能不能带领工笔画家做一次精神的回溯?那就仁者见仁、智者见智了。

参考文献:

[1]琼那·诺布旺典:《唐卡中的天文历算》,陕西师范大学出版社,2007年。

[2]《康巴唐卡》杨嘉铭、目雅·丁真 、杨艺编著,中国旅游出版社,2010年1月。

[3] 康·格桑益西:《藏族美术史》,四川民族出版社,2005年。

作者刘忠俊系甘孜藏族自治州文化馆藏画研究室三级美术师

(资料来源:《西藏艺术研究》2013年第2期)

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号