四、曲式结构

讨论藏族传统音乐的曲式结构问题,势必涉及我国传统的音乐结构概念和半个多世纪以来,我国专业音乐学术界研究传统音乐时采用的结构概念,以及由西方国家与前苏联传入我国的“曲式学”、“音乐作品分析”的结构概念。

我国传统的音乐结构概念,主要运用于器乐、说唱音乐与戏曲音乐,对于民歌和民间歌舞音乐没有规范的分类概念。传统的音乐分类法,是将器乐曲的结构分为只曲(或称单曲)与联曲(或称套曲)两类,同时也采用曲牌的概念,分单曲体、联曲体(或称曲牌连缀体)。对于戏曲音乐与说唱音乐,由于采用了曲牌体与板腔体两种结构形式,以曲牌或腔式(即板腔、板式)作为结构的基本单位,因而曲式结构分别包括单曲体、联曲体,以及各种腔式结构。①

建国数十年来,我国专业音乐学术界,在分析我国传统音乐中的民歌、民间歌舞、民间器乐的结构时,多采用一段体、二段体、多段体、变奏体、回旋体、套曲体等形式。对于民间器乐、戏曲、说唱的音乐结构,采用曲牌体与板腔体两种分类形式。对于民间歌舞的结构也有分为单歌式、复歌式、曲牌体和板腔体的。②

我国传统的和近当代的音乐结构分类概念与分析方法,虽然能够确定乐曲的基本结构形式,但存在明显的不足,其主要问题在于仅仅明确了音乐作品的总体结构,而忽视了对构成作品各个局部结构的微观分析。例如,按传统音乐结构概念,器乐曲的“只曲”和说唱音乐、戏曲音乐的一首曲牌,是指一首独立的音乐作品的结构形式,“联曲体”是指由多首相对独立的乐曲组成的一部完整作品的结构形式,对于音乐结构的分析至此层面即止。问题是,在只曲体的乐曲结构内部,或组成联曲体作品的各个分曲内部,是否还有可能进行细部的结构划分?同样的问题,也可提向我国近数十年部分学者研究传统音乐时采用的一段体、二段体等结构形式,在采用这些曲式的音乐作品内部,是否还可剖析出相对完整的段落结构?如果出现以上所提到的问题,如何解决更为恰当?

笔者以为,我国古代音乐采用的只曲、联曲、套曲、曲牌等曲式概念,和近当代中国音乐界采用的一段体、二段体、多段体、变奏体、回旋体、套曲体,以及曲牌体、板腔体等结构形式。从字面上和一些作品的具体结构看,其中有些曲体结构和西方“曲式学”中使用的一部曲式、二部曲式、三部曲式、变奏曲式、回旋曲式、套曲曲式等结构概念可以相通,例如有些一段体或只曲的乐曲结构也是一部曲式,即乐段结构,有些两段体的乐曲结构是由两个乐段构成,也与单二部曲式基本相通。但我们不可以偏概全,事实上有一些中国传统乐曲的结构不能对应于两种曲式理论系统。例如部分被称为“只曲”、“一段体”、“单曲体”的传统乐曲,其音乐结构并非仅由单乐段构成的一部曲式,而可能是由两个或多个乐段构成;有些二段体、三段体结构的乐曲,也不能简单地对应于单二、单三,或复二、复三部曲式,而可能更为复杂;有些变奏体的民间作品,虽然与西方的变奏曲都采用了变奏的手法,但变奏的方式、特点,也有明显的区别。因此,笔者认为,我们在对传统音乐作品进行曲式分析时,如果采用我国传统的或近当代通用的曲式概念和名词时,需要注意从宏观和微观两方面着手,将我国的曲式理论概念、分析方法与西方传入的曲式学的理论概念、分析方法,结合起来,灵活运用。对传统乐曲结构的整体与局部,都需要做细致的、微观的结构分析,不宜仅仅停留于“段体”或“曲牌”的分析层次。

在进入下文之前,笔者想说明几点:

其一,本文进行藏族传统音乐的曲式结构分析时,将采用我国音乐界近当代分析传统音乐时通用的音乐结构概念与方法,同时尝试结合西方“曲式学”的理论方法。

其二,关于作品的主体结构,本文采取西方曲式学的观点,对于作品中的引子、间奏、尾声等部分,视为作品的附加部分,判断作品的曲式结构主要观察、分析作品的主体部分。以堆谐乐曲《阿觉跌》为例,此曲目的音乐包括引子、慢歌段、间奏、快歌段、尾声等5个部分。虽然全曲的音乐段落较多,但作品的主体部分是其中的慢歌段与快歌段。我们分析此乐曲的曲式结构时,会判断此曲是由慢歌段与快歌段组成的变奏性两段体,而不将引子、间奏、尾声与主体部分共同分析为五部性结构,也不将引子、主体部分与尾声分析为三部性结构。但我们应该注意到藏族传统音乐结构常常出现的引子+主体+尾声的三分性特征。①

其三,本文对于多段体与套曲体的区分,着眼于整首作品中的各个音乐段落之间的结构关系是否规范,是否比较固定。例如在日常生活中,人们相聚载歌载舞地演唱民间歌舞音乐时,可能连续演唱多首乐曲,但乐曲的选择与演唱的顺序比较自由,没有固定的程序,则此种音乐的整体结构可视为多段体结构。但如果是在比较重要的活动中,演唱演奏的音乐有比较规范、固定的程序,则判断此种音乐属于套曲体结构。

其四,本文为便于说明问题,同时希望在研究少数民族音乐时,能与汉族传统音乐有所沟通,因而将汉族传统音乐结构分析概念中的曲牌体,用于分析说唱音乐与藏戏音乐。但请读者注意,曲牌中的单曲体与曲牌连缀体(联曲体),是与本文用来分析藏族民间音乐的民歌、歌舞、民间器乐,以及宗教音乐、宫廷乐舞噶尔音乐,所使用的一段体与多段体的概念其实是相通的,二者并无根本差异。

其五,是笔者认为对于乐曲进行结构分析,并非只有一种方法可遵循,各种方法都可以使用,也可能都存在着某些方面的弱点或不足。以本文采用的中国传统分析方法与西方曲式理论相结合的试验而论,笔者在一些一段体结构的乐曲内部分析为单二部或单三部曲式,此种乐曲的结构与二段体、三段体结构形式之间区别与划分的界限,是视各个部分的独立性程度,此种尺度即存在一些模糊之处。但是如果舍弃此种方法,而全部采用中国传统的音乐分析方法,或是全盘采用西方的理论分析方法,来分析中国的传统音乐,并非没有可能,但也存在不同的弱点或难点。笔者权衡再三,方确定使用目前采用的结合法。

据笔者接触到的各类藏族传统音乐,采用的音乐结构形式比较多样,包括一段体、两段体、多段体、变奏体、回旋体、套曲体及曲牌体(单曲体与曲牌连缀体)等。

(一)各种曲式结构在藏族传统音乐中的运用

一般而言,藏族民间音乐各种体裁的乐曲,大多可以清晰地划分出乐句、乐段,结构比较清晰。其中,民歌、说唱音乐的结构较简单,民间歌舞、民间器乐结构较多样,藏戏、谐钦与热巴表演属大型节目,音乐结构较复杂。宗教音乐与宫廷乐舞音乐中,既有比较单纯的结构形式,也有比较自由、复杂的形式。

一段体是藏族民歌、歌舞等各类体裁的音乐使用最多的结构形式。二段体、三段体、多段体及变奏体,主要用于歌舞音乐。套曲体用于艺人表演的热巴歌舞、宫廷乐舞噶尔乐舞、宗教乐舞羌姆和部分寺院器乐等。曲牌体结构主要用于说唱音乐和藏戏。

藏族的民间器乐的曲目较少,而且情况不一,有些器乐曲是民歌或歌舞音乐的移植,基本保持原有的曲调和结构形态,仅在演奏时有一些器乐性的加花装饰和音乐反复时的即兴性变奏。但有的器乐曲已经发展的比较成熟,音乐结构比较复杂、自由。

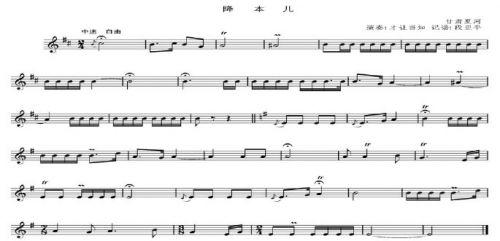

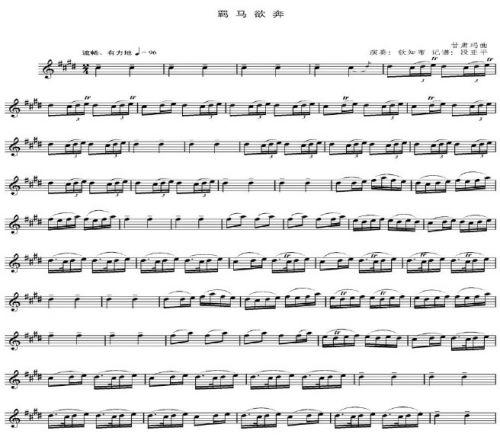

结构比较单纯的器乐乐例,可举出西藏拉萨、日喀则等地的艺人、市民用器乐小合奏的形式演奏堆谐、囊玛的乐曲。此时演奏的音乐,其曲调、曲式结构与歌舞表演时的伴奏乐曲基本相同,音乐的段落划分与乐句结构比较清晰。此外,还可举出安多、康色彩区的牧民用鹰骨笛演奏的乐曲,有的只是将当地流传的“拉伊”(情歌)、“勒”(山歌、牧歌)的曲调移植到乐器上演奏,曲调与音乐结构基本与原来的民歌相同,未作较多改变,仅有器乐性的加花装饰,或旋律长度的变化。但另一些民间的器乐曲的情况则比较复杂,例如甘南藏族自治州的民间乐手才让当知演奏的骨笛乐曲《降本儿》,是已经变化发展,脱离了民歌原初形态的乐曲。此外,在甘肃甘南州和青海黄南州流传着一种形制较特殊的牛角胡,当地的牧民乐手钦知布演奏的《羁马欲奔》等多首牛角胡乐曲,篇幅较大,音乐结构也比民歌复杂。以上所举两首器乐曲都是独奏形式,演奏的技巧难度较高,演奏时有较强的即兴性,乐曲的结构也较灵活,并不严格规范。它们生动地表现了相应的标题内容,体现出群众的艺术创造力。这些乐曲是已经长期在民间传播的民间作品,是群众性的艺术创造,也是地道的草根艺术。对于这些作品,我们既不可能找寻到它们的原作者,也难以找到它们原初的民间曲调来源。它们产生于人民群众中,为群众所享用和喜爱,它们保持了当地民间音乐的风格特色,在群众的音乐生活中自在的变化、发展、传播。

以下简要说明藏族传统音乐所采用的音乐结构形式。

1.一段体

一段体曲式,是指一首由一个相对完整的段落组成的曲式。一段体曲式是藏族各种体裁形式的音乐使用最多的结构形式。藏族一段体结构的乐曲大多为乐段结构,构成乐段的乐句数量不等,一、二、三、四句体以及多句体的结构形式都可见到,以采用二句体、三句体乐段结构的乐曲数量较多,但也有部分一段体的乐曲内部结构超出了乐段的范围,例如民间歌舞音乐和宫廷乐舞噶尔乐曲皆有有实例。一般而言,采用一段体结构的民间歌曲,结构形式比较清晰,乐句数量也比较规整,演唱多段唱词时,音乐可多次反复,曲式结构基本不变,但旋律音调可随唱词的变化而略有变化。藏族的舞蹈音乐既有一段体结构的曲目,也有采取其他结构形式的,如两段体、三段体的曲目。(详见下文)

藏族的民间器乐中,有不少曲目是直接移植自民歌的乐曲,旋律与曲式都没有大的改变,大多保持着一段体的结构。笔者在安多与康色彩区采录的一些竹笛、骨笛的独奏曲大都保持着民歌原有的形态。个别器乐曲虽然仍保持着一段体的结构,但音乐已有所发展和变化,逐步脱离民歌原有的比较单纯的形态。观察前文所列骨笛曲《降本儿》的谱例,全曲是一段体,由四个乐句构成乐段,但前两句是变奏性的重复,(1-15小节)音乐是七声b羽调式,而且在旋律中含有升高的七度音(#sol音);后两个乐句是新的材料,也是变奏性的重复,(16-35小节)而音乐转到五声e羽调式上。观察乐曲的音调,和当地民间音乐还有一定的联系。

另一例,甘南藏族自治州玛曲县流传的牛角胡乐曲《羁马欲奔》,则是一首比较器乐化的民间乐曲,音乐描写了骏马的腿部被束缚而挣扎着跑动的姿态,演奏时运用了多种弓弦乐器左右手技巧,塑造的音乐形象比较生动。从乐曲的音调看,已经与民间音乐距离较远,没有直接的联系,曲中大量运用了民间音乐少用的羽调式音阶中的si音与fa音。此曲虽然仍然可归于一段体结构范畴,但音乐的发展和结构手法与一般民间乐曲大不相同,乐曲仅在起头与结尾强调了乐曲的调式主音la(#C音),曲中基本采用了两个音乐材料(也可称为短句),一个材料(5-13小节)强调的是调式音阶中的si音(#D音),另一材料(21-25小节)强调的是re音(#F音)。这两个不同音高的材料反复交替出现,两个材料中都含有连续的四分音符的同音反复和十六分音符的快速音型,以及后半拍的三连音和附点音符,使音乐生动地体现了民间艺人的艺术构思。

关于藏族民间说唱音乐与藏戏音乐的曲式结构,置于下文曲牌体中讨论。但实际上,单曲体结构的乐曲,除个别例外,一般皆属一段体,联曲体结构也与多段体、套曲体并无根本性的差别。比较而言,藏戏唱腔的音乐结构比说唱音乐复杂,音乐的篇幅也较大。

羌姆乐舞的音乐舞蹈段落较多,演奏形式也有多种变化,其每段的音乐舞蹈形式也较为多样。用鼓钹合奏形式的打击乐段,常是采用某种节奏型重复演奏,在表演的结尾部分加快速度,此种音乐段落也可视为一段体结构。采用气鸣乐器加林、同钦与鼓、钹等其它多种乐器合奏形式的音乐段落,其旋律部分主要由加林担任,虽然旋律悠长,乐句的数量较多,篇幅较长大,并可能做多次反复,但其整体结构并不复杂,仍可视为一段体结构。

分析《供云噶尔》书中的乐曲记谱,宫廷乐舞噶尔每首独立的乐曲的结构大都可归属于一段体。①但噶尔音乐的演唱(演奏)速度较缓慢,旋律悠长,乐曲篇幅也较长大,结构较民歌、歌舞音乐复杂,多数乐曲的曲式结构不是简单的由乐段结构组成的一段体。例如第一首乐曲《圣地拉萨》②的结构,即可有两种分析结果,一种是分析为由4个段落组成两部分的一段体结构,前后两部分的结构分别是复乐段和乐段,构成单二部曲式。另一种是分析为全曲4段音乐采用了合头变尾与变头合尾手法形成的变奏体结构。③

噶尔乐曲《印度哈达》④的结构也是由两个部分组成,第一部分的1-29,30-58小节基本是乐段的原样反复,旋律仅略有变化。第二部分的59-86,89-112小节,也基本是乐段的反复,但在结束前的最后两个小节发生变化,旋律减缩,结束音由前一段的sol音变为re音,从而使两个乐段终止的调式不同,分别为徵调式与商调式。按曲式学的分析方法,此曲的结构为乐段与复乐段组成的单二部曲式,但按我国传统音乐的分析方法,此曲是由两部分组成的一段体结构(或称一个曲牌)。

读者可能希望了解,笔者将以上两首噶尔乐曲的曲式结构,不定为两段体而定为一段体的原因。笔者对于曲式结构的判断,是根据构成乐曲的音乐段落之间是否有鲜明的对比而定,只将几个段落间对比明显,独立性较强的乐曲归入两段体、三段体等几种结构形式。如果乐曲内部虽然可以划分段落,但音乐对比性不强,则将全曲归属一段体结构。因此有的一段体乐曲判断为乐段结构,有的一段体乐曲内部结构则可能判断为二部曲式或其他超过乐段的曲式。例如《雪域热巴》⑤书中热巴谐的开始曲《冲谐》的音乐结构,即是复二部曲式。

2.两段体

两段体,指由两个相对完整、相对独立的音乐段落构成一首作品的音乐结构形式。此种结构形式主要见于藏族的民间舞蹈音乐。

用两段体结构形式的乐例,可以西藏山南的果谐歌舞为例,山南的果谐常是由变奏性的快慢段落构成两段体结构;拉萨、日喀则的堆谐歌舞音乐,也有许多采用此种变奏性两段体结构的曲目。

拉萨等地民间歌舞囊玛曲目中,也有采用两段体结构的乐例,但其特点与上述堆谐、果谐的乐曲不同。它的基本结构形式,是由引子——歌曲(慢段)——舞曲(快段)组成,舞曲段与歌曲段是乐曲的主体部分,这两部分的音乐材料不同,没有变奏的关系。虽然舞曲段不唱,只用乐器演奏,全曲音乐结构仍然属于两段体曲式。

观察藏族两段体结构的乐曲,曲中每段音乐的内部结构大多是乐段结构。例如前文所举的堆谐曲例《阿觉跌》,其慢歌段(19-80小节)的结构是四句体的乐段,其快歌段(98-130小节)的结构也是四句体的乐段。其全曲结构是:

引子(1-18)+ 慢歌段(19-80)+ 间奏(81-90)+ 快歌段引子(91-97)+ 快歌段(98-130)+ 尾声(131-148)

西藏山南果谐歌舞《拉萨布达拉》,是与上例基本相同的结构形式,即由慢歌段与快歌段共同组成两段体结构。在曲中有9小节踏地为节的间奏,曲尾有3小节踏地为节的尾声。

但乐曲各部分内部也有采取其他曲式结构的曲例,例如囊玛乐曲《阿玛勒获》①,全曲是由歌曲(慢段,行板)和舞曲(快段,中板与快板)两个主体部分组成的两段体结构。其歌曲段虽然也是由四句构成,但其一、二句和三、四句各自已经形成两个独立、完整的e商调式的乐段,而且三、四句又重复一次,因此歌曲段可以视为单二部曲式。其舞曲段,由于速度的变化分为行板与快板两部分,虽然乐句的结构较歌曲段自由,也可视为单二部曲式。

又如囊玛乐曲《格巴桑松》②,也是由歌曲段和舞曲段构成的两段体结构,但其歌曲段的结构较特殊,它由两个乐段组成,第一个乐段是降A宫调式,第二个乐段是降E宫调式,组成的曲式既不是典型的单二部曲式,也不是典型的复乐段。虽然两个乐段的调性关系符合复乐段的要求,但两个乐段没有共同的音乐材料,笔者以为判断此曲为非典型的单二部曲式较宜。

以上三首乐曲,如果采用西方曲式学的理论方法分析,堆谐《阿觉跌》的曲式结构属单二部曲式,囊玛《阿玛勒获》和《格巴桑松》则由于第一部分歌曲段已经超过乐段结构,全曲结构应属复二部曲式。

如按我国民族音乐通用的分析方法,则以上三首乐曲的曲式都是两段体结构。

3.三段体与多段体

三段体,指由三个相对独立的音乐段落构成一首作品的音乐结构形式。此种结构形式也主要见于藏族的民间舞蹈音乐。超过三段体的作品属多段体,也可称为联曲体。

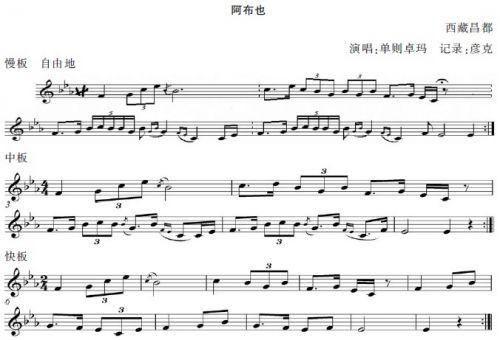

采用三段体曲式结构的主要乐例,可以举出西藏昌都地区的民间歌舞果卓和拉萨等地的囊玛歌舞的曲目为例。昌都地区的果卓(俗称“锅庄”)所采用的音乐发展原则与山南果谐及拉萨堆谐音乐相近,皆是由速度的变化形成曲式发展的基础。构成乐曲的三个部分,其速度的变化是递进的,但不是渐进的,三段音乐之间速度变化分明,分别是慢板、中板与快板。三段音乐采用同一音乐材料,随着音乐速度的变化而逐步简化旋律,音乐性质也由慢板时的稳重、深厚,转为欢快、热烈。由于此种三段体结构,采用了同一音乐主题变奏的方式,因而也可视为具有变奏体性质的结构形式。下例即为昌都地区的果卓乐曲。

拉萨的囊玛歌舞虽然也有曲目采用三段体结构,例如《吉贝尼玛》①等,但音乐发展的原则与前述的昌都果卓不同。其三部分是由歌曲段(慢段)-舞曲段(快段)-歌曲段(慢段)组成,中间的舞曲段与两端的歌曲段在音乐材料及音乐速度两方面皆形成对比,没有采用相同的音乐材料,而两端的歌曲段则是相同材料的呼应再现。因而此种曲式结构是并置对比性质的再现三段体,而非变奏性的三段体。囊玛歌舞也有采用舞曲段-歌曲段-舞曲段形成的三段体结构的乐曲,如《格桑交交》①。

采用三段以上多段体结构的传统音乐曲目较少,但在日常生活中,人们演唱果谐、康谐、堆谐等民间歌舞时,常常比较自由地连续演唱多首乐曲,而使音乐活动的整体形成多段体结构形式。此外,宫廷乐舞噶尔的非正式的演出,其曲目的组织也可能属于多段体结构。

4.变奏体

在收集到的传统音乐资料中,尚未发现比较规范地采用变奏体结构的声乐、器乐曲目,但藏族民间歌舞中不少歌种的曲目(例如青海玉树和四川巴塘的果卓歌舞)采用了音乐多次反复,速度逐段加快,旋律逐渐简化的手法,来构成乐曲。笔者认为此种结构形式可以视为变奏体结构。

至于在乐曲中采用变奏或变唱的发展手法,则是藏族音乐中常见的现象。

5.回旋体

在藏族传统音乐中,笔者尚未发现采用比较规范的回旋体结构的声乐、器乐曲目,但在流浪热巴艺人的表演中,热巴卓(鼓铃舞)的鼓点段落之间穿插着各种小节目,使热巴卓(鼓铃舞)音乐的整体结构具有回旋性。热巴卓不同的鼓点,可视为音乐主题(A)及其变奏,而多种插入其间的小节目可视为不同的插部(B、C、D等)。

概略图示如下:

A(鼓铃舞乐)+ B(小节目1)+ A1(鼓铃舞乐)+ C(小节目2)+ A2(鼓铃舞乐)+ D(小节目3)+ A3(鼓铃舞乐)------

6.套曲体

套曲体曲式是指由多首相对独立、完整的乐曲,按比较规范的结构规律,共同组成大型曲目的音乐结构形式。并非所有由多段音乐组合的形式都属套曲体。套曲体与多段体的区别,是套曲体结构形式应具有较高度的规范性,而非机动性、随意性的结合。

在藏族传统音乐中,采用套曲曲式的作品并不少见。诸如民间音乐中的仪式性歌舞“谐钦”、流浪艺人的热巴表演;宫廷乐舞“噶尔”的正式演出;宗教乐舞羌姆、寺院诵经音乐等,都采用了套曲体结构。

(1)民间音乐中的民歌和歌舞,大部分乐种与曲目的音乐结构比较单纯,但藏区各地流传的大型仪式性歌舞“谐钦”(及“卓钦”)的音乐结构,则明显是由多个相对独立的歌舞音乐段落组成的套曲曲式结构。

流浪艺人表演的热巴歌舞的音乐结构比较复杂。热巴的表演一般包括三个部分②,即鼓铃舞、热巴小戏、热巴弦子3部分的音乐、舞蹈皆具有各自的特点,形成对比的段落,整体结构具有规范性,可以视为套曲体结构。

(2)在宗教生活中,当寺院僧人举行集体诵经活动时,经常在诵念、吟唱一部经书时,会按经文的内容分为若干段落,在段落之间有鼓吹乐的间奏,各个段落会在音调上,或节拍、节奏上,或伴奏方式上,发生变化,而使诵经音乐形成对比变化的多段组合。从整部经文的诵经音乐来看,可视为规模扩大的,由多个段落组成的一段体结构。

当僧众连续吟诵数部经书,各部经书的音调、节奏等方面会有所区别和变化,而且诵念经书的顺序有一定的规范性,从整体结构看,此种情况下的诵经音乐可视为套曲结构。

宗教音乐中的羌姆乐舞的音乐、舞蹈,在不同教派的寺院会有所差异,甚至在同一教派的不同寺院,也会有程度不同的差异。但从宏观的、艺术学的角度观察,这些差异是非本质性的。据笔者在多个寺院考察,各个寺院表演的宗教乐舞羌姆,都是由多段不同的乐舞组成,各段乐舞的音乐都由寺院的鼓吹乐队演奏,各段音乐不论是采用何种配器方式,即采用不同乐器组合演奏,或是仅由某件乐器或一组乐器演奏,①各段音乐皆有程度不同的变化和对比,而且可能在整体表演中,其音乐段落之间的关系,除了对比、变奏之外,还可能有首尾节目音乐的呼应,形成音乐再现的关系。整场羌姆演出的音乐结构具有明显的规范性,其结构应视为套曲结构。

(3)关于宫廷乐舞噶尔的曲式结构,从节日、庆典等隆重演出的噶尔整体活动看,噶尔的演出由多段独立的舞蹈音乐、歌曲与器乐曲组成。节目组成形式比较规范,此种结构形式也属于套曲结构。但噶尔其他一般日常的演出、演奏活动,节目安排比较自由,虽然仍是多个不同的节目连续表演,但节目的选用比较自由灵活,缺少规范性,此时音乐的总体结构应属多段体结构。

7.曲牌体

曲牌体是中国传统音乐使用的结构形式的术语,是指音乐作品中使用了曲牌而形成的曲式结构。“曲牌”,或称“牌子”,是指用于汉族戏曲音乐与说唱音乐、民间器乐的一些具有一定规范性的曲调。在汉族传统音乐中,曲牌常设有一些特有的名称。在具体运用时,曲牌可以根据表现内容的需要而填词演唱,可以用于多个角色或不同的曲目,由于人物、内容、唱词、感情,以及演唱者个人风格等原因,曲调会发生程度不同的变化。

曲牌体结构形式分单曲体和联曲体(或称“曲牌连缀体”)两种。严格的说,曲牌体的单曲体与前文所说的一段体,联曲体与前文的多段体或套曲体,在音乐结构意义上是相同的,只是由于运用于不同体裁的传统音乐,约定俗成,而采用了“某种段体”或“某种曲牌体”等不同名称。

藏戏与格萨尔、折嘎等说唱音乐的各种曲目,其结构形式与汉族传统音乐使用的曲牌体概念基本相通,主要不同之处是藏戏与格萨尔说唱的部分曲调是限定于某些人物专用的。笔者认为,音乐学术界采用的“曲牌体”称谓和概念,也可以考虑运用于藏族的说唱音乐和藏戏音乐的曲式结构分析方面。

与汉族传统音乐的规律相同,藏族说唱音乐与藏戏音乐需要密切配合唱词,而根据内容的需要,唱词句数与字数会比较灵活、多变,因而使得音乐的结构也做出了相应的的变化。

藏族各种说唱音乐分别采用了两种曲牌体,如“格萨尔”说唱的艺人根据演唱的具体情况,有时采用单曲体,即用一首曲调反复唱完一段唱词;有时采用联曲体,即在一段唱词的演唱中使用了不同的曲调,或是连续演唱多段唱词,变换演唱不同的曲调,这些情况都使音乐形成了联曲体结构。其基本结构常是两句体或多句体的乐段结构。

流浪乞讨的折嘎艺人演唱时,不论一首唱词的长短,艺人常用一首曲调反复演唱,基本不变换曲调,仅仅根据唱词的不同而即兴变唱,使旋律的音调和乐句长度发生一些变化。折嘎音乐一般都是采用单曲体结构,旋律与曲式都比较简单,除了常见的二句体乐段结构外,也常采用一句体的重复结构。但是如果艺人在一个唱段中变换了曲调,则音乐的整体结构就成为联曲体结构了。

流传于藏区各地的各种藏戏,其剧目中都有复杂程度不等的戏剧情节,并有多个戏剧人物角色,因此不论是人物的唱腔或乐器演奏的过场音乐,都有多种不同的音乐段落。这些音乐,特别是唱腔音乐,并未形成汉族戏曲中的板腔体结构形式,而都是一些独立的曲调(也可称为曲牌),这些独立的曲调基本是一段体结构。以卫藏藏戏为例,藏戏的唱词虽然采用了多种格律形式,每段唱词可能是数句到十多句,甚至多到数十句,但唱腔音乐的基本部分多是上下句构成的两句体乐段或三句体乐段。由于大量运用了衬词,往往一段音乐只唱一句唱词,演唱时音乐多次变化反复,直到唱完全段唱词。①从音乐结构来看,一首完整的藏戏唱腔,大多是乐段结构或是乐段的变化重复。

藏戏作为戏剧性的音乐,其艺术特征有别于民歌和民间歌舞。以西藏的蓝面具藏戏为例,由于唱腔中字少腔长并运用了拖腔,而使乐句和乐曲的长度大为扩展。

对于每一首唱腔曲调,可视为单一的曲牌,对于全剧音乐来说,整出藏戏的音乐结构可归属于曲牌体中的联曲体结构。

据笔者经验,在分析藏戏(特别是卫藏方言区藏戏)和说唱音乐的音乐结构时,不仅要观察藏戏全剧和说唱音乐的整部唱本所包含的不同音乐段落--曲牌,还需要对各个曲牌内部的结构形式,做微观的观察与分析,不宜简单从事。例如,一般而言,藏戏音乐单一曲牌多是一段体结构,常是由引腔与两个(或三个)乐句组成的乐段,但蓝面具藏戏的唱腔“谐玛朗达”,作为单一曲牌却是由散板唱腔和民歌风唱腔等3个乐段组成的再现性单三部曲式。这就形成了复杂化的一段体结构(即一个曲牌内部的结构复杂化)。

以下为“谐玛朗达”唱腔的结构图示:

散板唱腔(乐段)——2/4拍民歌风格唱腔(乐段)——散板唱腔(乐段)

(二)藏族音乐结构规律的特殊性

1.速度变化对于曲式结构的作用

与其他民族的传统音乐相对照,除去一般的共同的曲式规律之外,藏族音乐的结构规律有一突出的特点,也可说是与其他民族相异之处,就是速度因素在发展曲式、构成音乐对比、变化所起的重要作用。在此方面比较典型的乐例较多,如西藏山南地区的果谐、拉萨的堆谐和康区的果卓等民间歌舞形式,不少乐曲是由慢歌段与快歌段构成的变奏性两段体。此类结构形式,可参看前文所举果谐歌舞《拉萨布达拉》。又如康区的民间歌舞果卓音乐,采用速度的变化而构成的变奏性三段体结构。此类结构,可参看前文所举西藏昌都地区的果卓曲目《阿布也》。

除以上所列举的由速度变化而形成的两段体和三段体曲式,青海玉树和四川巴塘等地的果卓歌舞,采用了音乐多次反复,速度逐段加快,旋律逐渐简化的手法,从而形成了变奏体形式。这些乐例都使我们清楚地看到,速度因素在发展藏族音乐曲式,构成音乐的对比、变化所起的作用。

2.藏族音乐的三分性与曲式结构主体的关系

虽然笔者强调乐曲的曲式结构应以作品的主体部分的结构为准,其他部分如引子、间奏、尾声等为附加部分,不影响乐曲的曲式结构,但对藏族民间音乐各种乐曲作整体性的观察时,确如觉嘎博士论文《西藏传统音乐的结构形态研究》所见,藏族民间音乐常是包含着引入、正曲和结尾三个部分。这种结构的“三分性”反映在许多乐种的音乐曲目中,已经形成具有一定规律性的特征。例如卫藏藏戏演出的整体结构是由开场、正戏与结尾(“扎西”)三部分组成;布达拉宫的噶尔乐舞演唱的噶尔鲁乐曲,也是由引子、歌曲与尾声组成;①拉萨的堆谐歌舞是由引子、快慢歌段与尾声三部分组成;囊玛歌舞的结构是由引子、慢歌段与快舞段三部分组成,甚至民间生活中的歌舞活动,如康区人们聚会跳果卓歌舞(锅庄)或谐舞(弦子)时,也有起头的开场曲和聚会结束时演唱的“扎西”曲,等等。

不过,我们在注意到这种作品结构的三分性特点的同时,要看到三部分的两端部分,即引子和尾声,在音乐的篇幅和分量方面,是与作品的主体部分不平衡、不相称的,作品的主体部分的篇幅与分量往往大大强于两端部分。如以美术作品来做比喻,两端部分的音乐有如精致的画框,而主体部分则是画框中间的美丽画面。以音乐作品为例,可以举出俄罗斯作曲家里姆斯基·科萨科夫创作的艺术歌曲《印度客人之歌》,此歌两端是由前后相互呼应、音乐材料基本相同、篇幅比较简短的两个乐句,构成引子与尾声,中间部分则是悠长、抒情的音乐,篇幅较大,构成单三部曲式。由于两端的音乐简短,开始部分的第二句又以半终止结束,没有构成稳定的乐段,作为独立的基本部分显然不足,因此全曲未能构成典型的复三部曲式,而被称为特殊的、中间型的“镶边曲式”。我国作曲家根据赫哲族民歌改编的歌曲《乌苏里船歌》,其结构特点与《印度客人之歌》基本相同,也是一首镶边曲式的例子。观察藏族传统音乐中具有三分性特征的乐曲,其结构特征与以上二例有相近之处。

笔者的看法是,我们既需注意到藏族传统音乐结构“三分性”的特点,同时,也需要关注乐曲主体部分的曲式结构,而主体部分的曲式结构是乐曲的基本组成形式。(待续)

作者田联韬系中央音乐学院教授、博士生导师、著名音乐学家、音乐教育家

(资料来源:《西藏艺术研究》2013年第2期)

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号