五、音乐织体

音乐织体,是指音乐作品中乐音的组织形式,乐曲中乐音的组织由声部构成,表现为不同形态的旋律。在具体的音乐作品中,声部的数量和声部之间的关系复杂多样,音乐织体可能呈现出多种形态。

概括而言,音乐的织体形式可分为单声部织体与多声部织体两类。单声部织体除了包括单一人声或乐器的演唱演奏外,也包含相同音高或八度叠置的齐唱齐奏。多声部织体包括和声式织体、复调式织体,与和声、复调混合式织体三种。复调式织体又可分为对比式复调、模仿式复调和支声式复调三种形式。无论在专业音乐创作与民间音乐曲目中,音乐都可能采用不同形式的织体结构。

中国各民族的传统音乐以采用单声部织体为多,采用多声部织体的乐种或曲目甚少,而且采用多声部织体形式的,多是民间音乐中的民歌。中国有20多个民族拥有多声部民歌,这些多声部民歌的织体形式多是以支声式复调形式出现,有少数几个民族的多声部民歌采用了和声式织体,(如台湾的高山族)或其它复调式织体。在部分少数民族的民间器乐中有采用和声式织体的。(如西南地区苗族、彝族的笙类器乐)

藏族传统音乐采用的织体形式,主要是单声部织体,采用多声部织体形式的音乐类别和曲目较少。据目前调查所掌握的材料,在藏族传统音乐中采用了多声部织体,或是音乐中含有多声因素的品类,民间音乐可列出多声部民歌,藏戏,堆谐、囊玛歌舞的伴奏音乐及器乐小合奏;宗教音乐可列出寺院的鼓吹乐合奏(包括羌姆乐舞音乐与寺院仪式性器乐)与诵经音乐。其中,运用多声音乐较典型的,主要体现在宗教音乐的鼓吹乐合奏及民间音乐的多声部民歌两类。

(一)宗教音乐的器乐合奏

藏传佛教宗教音乐中的鼓吹乐合奏,包括羌姆乐舞音乐与寺院迎送乐等仪式性器乐两类。这两种宗教音乐是由于功能与表演场合而做的区分,事实上,这两种音乐演奏时使用的乐器与乐队组织形式相同,所演奏的乐曲的音乐特点也基本相同,主要的差别是乐队规模的大小与使用乐器数量的多寡有所不同,羌姆乐舞经常采用编制规模更大的乐队伴奏,使用的柄鼓与大钹的数量可达数十面之多。

在寺院鼓吹乐队用于迎送仪式时,乐队乐器的组合形式比较固定,多是人数较少的乐队全奏形式,而用于羌姆乐舞时,乐器可能采取多种组合形式,其中有乐队的大型全奏,也有部分乐器的小型合奏,以及个别乐器的独奏或齐奏。这些乐器中仅有加林是主要的旋律性乐器,在合奏中担任主奏。同钦也属旋律性乐器,但只能奏出三个乐音,而且在演奏时主要使用五度音程的第一、第二两个泛音,其余两种气鸣乐器冈林(小型法号)和东嘎尔(法螺),仅能奏出中音区的单个乐音。除此之外,乐队中还有几种打击乐器,在合奏中奏出节奏型的音响。这些乐器有膜鸣乐器大鼓、柄鼓、达玛如(鼗鼓),体鸣乐器大钹、大镲、止布(法铃)。大鼓、柄鼓发出的音响在低音区,达玛如在高音区,大钹、大镲处于中音区,而止布(法铃)的音色清脆响亮,处于高音区。由以上所述的几种乐器组成的乐队,看似比较简单,但以全奏形式演奏时,却能发出音响层次丰富的、能强烈震撼人心的音乐。这时,加林在中高音区奏出悠长、华彩的主要旋律声部,同钦在低音区演奏比较简单的五度进行的曲调,与加林相呼应,奏出二声部的对比复调音乐;冈林(小型法号)与东嘎尔(法螺)在中音区穿插,渲染气氛;大钹、大镲在中音区与低音区的大鼓、柄鼓配合奏出铿锵节奏;止布(法铃)清脆的音响则隐隐约约地在高音区出现。各种乐器巧妙地配合,奏出极具特色的、富有震慑力的仪式性音乐。此种音乐织体应属多层次的对比复调音乐性质的织体。寺院乐队的全奏形式用于多种仪式活动,如羌姆乐舞、诵经、迎送等。在不同活动中,乐队组成形式基本相同,区别仅在于乐队规模的大小和同类乐器数量的变化方面。除了全奏性的合奏之外,乐队还有形式不同的、使用部分乐器的小型合奏,如同钦与鼓钹的合奏、加林与鼓钹的合奏、鼓与钹的合奏等形式。这些不同音高、不同音色的乐器的合奏,同样组成了形式较简单的多声部织体。但是,当羌姆乐舞一些段落仅仅使用某一种乐器(如鼓、钹、同钦、加林等)的齐奏时,则形成了单声部的织体形式。

(二)多声部民歌

藏族多声部民歌品种与数量很少,在整个藏族民歌中仅占微小比例。据目前经实地调查所了解到的藏族多声部民歌,发现于四川省阿坝藏族自治州黑水县知木林区、雅安地区宝兴县硗碛藏族自治乡和西藏自治区林周县等地区。以上三地之间距离遥远,多声部民歌的音调、结构等互不相同,具有各自鲜明的地域性特征。其中,四川黑水县阿尔麦藏人的多声部民歌较规范、定型,四川宝兴县嘉戎藏人和西藏林周县藏族的多声部民歌较自由、即兴。总体而言,藏族多声部民歌的织体多是采用支声复调形式。

(三)含有多声因素的音乐

在卫藏藏戏、西藏民间器乐合奏与各地寺院的诵经音乐中,虽然未形成较完整的采用多声部织体的音乐作品,但也含有多声部音乐的因素。

1、卫藏藏戏

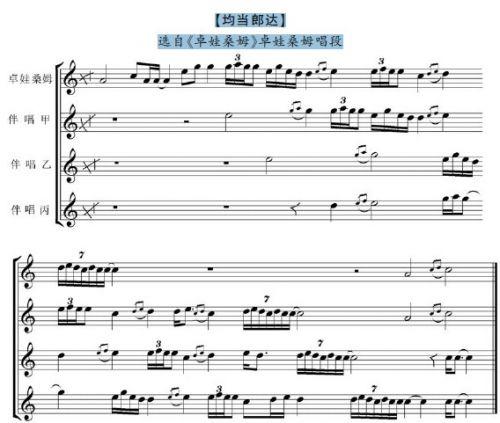

卫藏藏戏的唱腔音乐主要是由剧中人物独唱,音乐为单声部织体形式,但在唱腔结尾处其他演员演唱的帮腔音乐,常与角色的唱腔乐句结尾的音乐重叠,形成变化程度不等的模仿式复调的短句,有时几位帮腔的演员依次先后进入,使帮腔音乐的短句延长,形成多层次的模仿复调式织体。藏戏艺人称之为“羽毛排列般的伴唱”,十分形象。内地川剧的帮腔形式与藏戏相近,但川剧的帮腔部分采用的是齐唱形式,未见有藏戏帮腔部分所形成的模仿式多声部音乐。

以下藏戏帮腔音乐的谱例,引自《中国戏曲志·西藏卷》第106-107页,是西藏音乐学家边多所做的记录。这是藏戏帮腔中最复杂的形式。

2、为堆谐、囊玛伴奏的小乐队与民间器乐小合奏

演奏堆谐、囊玛时使用的伴奏小乐队是丝竹型乐队,它与拉萨、日喀则等地流传的民间器乐小合奏的演奏形式,以及使用的乐器相同,演奏的乐曲也相同,只是前者是为演唱伴奏,是声乐与器乐结合的形式,后者是单纯的器乐演奏形式。如单从乐队组成及演奏的音乐看,二者可说是毫无差别,但从音乐的整体观察,为声乐演唱伴奏时,由于增加了声乐的声部,使得旋律的变化、音色的对比和织体的层次更为丰富。

用丝竹乐小合奏形式演奏堆谐、囊玛乐曲时,由于各种乐器的性能、技巧特点有别,加以演奏者的即兴发挥,音乐中时时会出现某些支声式复调的片断或相对独立的旋律声部片断。这种特点是我国许多民族的民间器乐合奏中常见的现象,例如内地民间器乐乐种“江南丝竹”的音乐即亦有此特点。

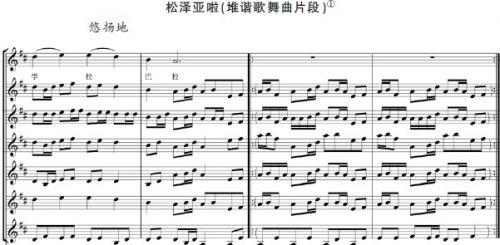

以下所举谱例,是20世纪50年代西藏军区文工团所记录的堆谐音乐总谱的片断。摘引自《丰富多彩的藏族歌舞》书中。①作者彦克②在谱例之后写道,“在实际演奏中,演奏者根据情绪的需要和变化,还有比这更大的发挥,特别是扬琴和扎木年两种乐器,前者常在同一音内弹奏八度,后者常在重拍上一齐拨三根弦。而笛子,常吹奏颤音和小音符,更增添了音乐的华丽与热烈的气氛。”文中所说的“同一音内弹奏八度”是指演奏八度音程的同音,“小音符”是指旋律中短小的音符和装饰音。

从以上乐谱可知伴奏的小乐队中的六件乐器的声部,基本都是根据声乐声部的主旋律,在演奏中发挥各自乐器的性能特点。其中多数乐器是在齐奏的基础上做节奏和旋律的装饰、变化,个别乐器(扎木年)由第4至第7小节在旋律上变化较多,与其他声部形成支声性复调。

在《丰富多彩的藏族歌舞》书中,还有当年收集、记录的囊玛音乐“宗巴囊颂”总谱的片断,②此谱例由于原作者为了出版时节省篇幅,把各种乐器谱综合记录在三个声部中,因此器乐声部的记录较前例简略,但我们仍可从乐谱中看出囊玛音乐中声乐与器乐,以及器乐各声部之间与上例相同的关系。

西藏音乐学家格曲博士对各地流传的堆谐、囊玛中的多声音乐做了更为细致的考察,他在论文《西藏堆谐、囊玛音乐中多声部的形成与发展》③中,通过多首乐例,说明堆谐、囊玛音乐中不但有伴奏音型式、支声复调式、支声复调与对比性复调混合式等多种多声形式的段落,而且指出,在个别囊玛乐曲中已经出现对比性复调音乐。作者提供了多首谱例,并做了细致的分析,是研究西藏多声音乐的重要参考材料。

3、诵经音乐

寺院僧人集体诵经时,由于人数众多,偶而也有声部分支的现象出现。另外,由于僧人的演唱发音能力有别,同时老幼僧人的年龄差距较大,吟诵时,发声音高不同,可能相距八度之多,加以部分僧人使用了低音唱法,自然引发出泛音多层次的音响,诸多因素使得僧人集中于大经堂诵经时,产生的音响似是宏伟、庄严的多声部大合唱。

六、藏族诗歌、唱词格律

对于民族音乐而言,各种诗词格律形式都可能运用在各种传统音乐的唱词中,并对音乐产生影响。藏族的唱词格律形式、唱词节奏停顿的方式,也明显地影响到音乐的旋律进行与音乐的内部结构。因此,研究藏族传统音乐,有必要了解藏族的诗词格律的规律。

藏族诗歌、唱词(包括各种民间声乐体裁,如民歌、歌舞音乐、说唱音乐、藏戏等)的格律形式与汉族诗歌的形式不同,藏族诗歌没有对平仄、押韵、声调等方面的要求,但是仍然有其独到的规律,其规律主要体现于唱词字数的统一、字词节奏的停顿方式和重叠格律,以及段与段之间各句的相互对应的、规律性的结构形式。有时还体现在每句结束时都采用相同的字词(或衬词)。因而同样使得藏族诗歌、唱词的文字富有韵律感、节奏感和整体感。

从7世纪藏族创建文字之后,产生了书面著作,记录了民间文学作品,包括诗歌。公元8、9世纪收藏于敦煌千佛洞的古藏文史料里,便有不少诗歌保存,记录了藏族古代的诗词格律。

近代藏族民间文学的诗词格律,包括鲁体、谐体、自由体、格言体、年阿体等5种。用于民间音乐的唱词,主要是鲁体、谐体、自由体三种格律形式。

(一)藏族诗歌、唱词格律发展历史①

藏族诗歌格律的形成、发展过程,有十分悠久的历史传统。其过程大致可分为三个历史阶段,第一阶段,公元7-9世纪,吐蕃王国时期;第二阶段,9世纪,吐蕃王国崩溃,到17世纪;第三阶段,17世纪以后至今。

1、第一阶段:吐蕃王国时期

7世纪后,吐蕃王国建立,藏族地区进入奴隶制社会。松赞干布在位时期,创立藏文,其后开始产生书面著作,记录了许多民间文学作品,其中包括诗歌。在敦煌千佛洞石窟中发现的古藏文史料中的赞普传略和民间文学作品里,保存有不少诗歌。这些作品反映的内容十分丰富,有反映牧业生产、牧民生活和牧野风光的;有反映政治事件、军事斗争和君臣关系的;有劝诫人们行善弃恶、孝敬父母的;也有宣扬因果报应的等等。

最初的诗词格律有六音节自由体、六音节多段体、七音节自由体等。

(1)六音节自由体的诗歌,每首由四句或五、六句构成,不受句数限制,也不分段落。六音节句的内部结构是每句二顿,三音节为一顿,即×××,×××,而且每句六音节的第三个音节,常使用“呢”字作衬词。

下例敦煌藏文写卷中的诗歌,即是使用以上所述格律形式。

人杰呢,马又强,

夜间呢,深林藏,

夜间呢,去钦哇,

是敌呢,是友方?②

也有个别的被称为“古尔”的特例,结构较特殊。全歌六句,音节数是六、九、九、二、二、六。

(2)六音节多段体的诗歌,一首之中可分数段,每段句数不限,但各段句数基本相同,每句也是由六个音节构成。词句的内部结构与六音节自由体相同。也是在第三个音节使用衬词“呢”字。这种多段体的诗歌,各段间位置相对应的句子,在词意、用词、句式等方面都相互对应。因此也可称为“六音节多段回环体”。

(3)七音节自由体的诗歌,是发现于敦煌古藏文作品中的20余首格言诗。这些诗歌每首少至4句,多至10余句。都是七音节句。句内节奏停顿是××,××,××,×。

2、第二阶段:9世纪吐蕃王国崩溃到17世纪

吐蕃王国在公元9世纪后,分崩离析。11世纪前后,西藏逐步过渡到封建农奴制社会,政治、经济、文化都得到发展,佛教复苏,宗教活动日益昌盛,文学、诗歌创作进入新的历史时期,繁荣兴旺,诗词格律也更为丰富多样。民间的《格萨尔王传》说唱中的诗歌,和作家创作的《米拉热巴道歌》、《萨迦格言》等,是具有代表性和典型意义的作品。从这些作品可以看出藏族诗歌格律继承与发展的脉络。此时期藏族诗歌、唱词的格律形式有鲁体和自由体。

(1)“鲁体”——“多段回环体”

此时期藏族诗词格律的形式,开始出现“鲁体”,即“多段回环体”结构。这种格律形式是由吐蕃时期六音节多段体的基础上发展演化而来。

(2)自由体

此种诗歌格律是由吐蕃时期六音节自由体发展而来。保持了古老的特点,每首句数不受限制,也不分段落。但每句第三个音节衬词“呢”字不再使用,而且每句的字数突破了六音节句的限制,可以是七字、八字、九字句等。每句字数不一定相等,但如是奇数,则全首每句都用奇数,如是偶数,则全首都用偶数。

使用“鲁体”(多段回环体)与自由体两种格律的诗歌品种,有“鲁”、“古尔”、“央”等。这些名词既可以用于指称诗歌,也可以指称某种可以歌唱或吟诵的音乐。例如“鲁”一词,藏语即有“歌曲”之意,“古尔”和“央”都是用于藏传佛教宗教音乐中的诵经音乐的名词。

除以上两类常用于音乐的诗词格律之外,还有用于文学、诗歌的七音节四句体、年阿体、五音节自由体等格律。七音节四句体,也称“格言体”,代表性作品是影响很大的萨迦班智达·贡嘎坚赞创作的《萨迦格言》。这几种诗词格律很少用做唱词。

3、第三阶段:17世纪以后至近代

公元17、18世纪,藏族地区的文化、艺术发展到较高阶段。此时期第六世达赖喇嘛仓央嘉措写作的《仓央嘉措情歌》及其运用的“六音节四句体”格律形式,对藏区文坛和民间产生了广泛的影响。一般称之为“谐体”。

此种“谐体”格律是由吐蕃时期的“六音节自由体”中的“六音节四句体”格律发展、演变而来。吐蕃时期的六音节四句体的字词节奏是×××,×××,三个音节一顿,共有两顿,六个音节中的第三个音节,是衬词“呢”字;而“谐体”格律的字词节奏,则是××,××,××,两个音节一顿,共有三顿,而且取消了衬词“呢”。

这种新的诗词格律早在13世纪被雄敦·多吉坚赞和17世纪初期被定钦·才仁旺堆①在作品中使用过,但当时影响不广。17世纪末期,六世达赖喇嘛仓央嘉措运用谐体创作了著名的《仓央嘉措情歌》之后,许多诗歌都被编为歌词,在藏族地区广泛流传,影响很大。谐体因而也成为藏族重要的诗词格律形式而在藏区流传,许多民间音乐体裁的作品都采用谐体格律。

自9世纪以来产生的几种诗词格律,鲁体、谐体、自由体,至今仍然存在于藏族人民文化艺术生活之中。

从以上所述藏族诗词格律发展变化的历史,可知目前藏族民间和专业创作中使用的几种藏族诗歌、唱词格律,显然是古代诗词格律的继承与发展。

(二)当代藏族传统音乐的唱词格律

在当代藏族文化生活中,鲁体、谐体和自由体仍是藏族诗歌、唱词的三种基本结构形式。①

1.鲁体

鲁体,也可称为多段回环对应体,这类格律在敦煌发现的古藏文史料中,已见采用,可见在公元8、9世纪时,它已在藏区流行。采用鲁体的民间作品,一般是每首包括数段唱词,以二段、三段、四段较常见,以三段最多,也有少至一段,多至十余段的。每段唱词至少二句,也可多至十余句,以二、三、四句较为流行。每首唱词的各段之间,句数相同。段与段之间,相应的句子在内容、用词、字数、节奏、停顿等方面,都有对应关系。每句多是采用七或八个音节,采用六音节的较少。每首唱词之内各句的音节数大都是相等的,个别情况例外。但不论采用何种规律,在一首唱词中的各段唱词,音节的安排必须相互对应,相互统一。“多段回环对应体”之名即由此而生。

鲁体唱词的内容,前几段皆为比喻,最后一段才是本意。各段之间的词意也是相互对应,回环反复,深化了词意的表现。

鲁体唱词的节奏停顿,有以下几种方式:

八音节:(1)△,△△,△△,△△,△,

(2)△△,△△,△△,△△,

七音节:(1)△△,△△,△△△,

(2)△,△△,△△,△△,

八字句结构形式还有△△△,△△,△△△的格式;七字句结构还有△△,△△,△△,△;△,△△,△△,△△的格式。

以上二字一停的八言句使用较少。此外还有七言和七言、八言间杂的格式。

观察以下这首鲁体唱词,即可了解鲁体结构的基本特点。这首唱词共分三段,每段词为两句。前两段唱词是比喻,第三段是歌曲要表达的主要内容。这首歌的三段词共反复演唱三遍,每遍的曲调基本相同,仅随唱词文字的不同而略有变化。唱词采用了八字句结构,每句唱词都保持为八字句。

以下严格地按照藏族唱词的音节数直译为汉词,以说明藏族唱词的音节结构。汉译大意也用了八字句,但音节的结构样式未与藏词严格对应,仅供读者参考其内容。

从直译的唱词,可见到句末藏文字词的交错、重叠,与汉族诗歌的韵律有异曲同工之妙。

藏词直译:(第一段第一句)山,顶端,峰尖,各各,是,

唱词汉译大意:(山顶的峰尖各是各)

藏词直译:(第一段第二句)头,雾气,同走,同住,是;

唱词汉译大意:(浓雾绕来哟一处合)

藏词直译:(第二段第一句)火,红红,生处,各各,是,

唱词汉译大意:(生火的炉灶各是各)

藏词直译:(第二段第二句)烟,青色,同走,同住,是;

唱词汉译大意:(青烟袅袅哟一处合)

藏词直译:(第三段第一句)友,幼交,家门,各各,是,

唱词汉译大意:(情人的家门各是各)

藏词直译:(第三段第二句)心,心思,同走,同住,是。

唱词汉译大意:(心儿相连哟一处合)①

使用鲁体格律的民间音乐品种,包括藏族民歌中流传在甘肃、青海、四川藏区的原有的许多“鲁”类民歌,例如流传在甘肃、青海、四川阿坝等藏区的拉伊(情歌);流传于四川、甘肃、青海、云南等藏区的民间歌舞“卓”(即锅庄);在西藏部分地区流传的果谐(圈舞)和流行于云南藏区的“擦拉”,以及“格萨尔王传”说唱与11、12世纪产生的“米拉热巴道歌”等。②

2.谐体

谐体也可称为六言四句体。此种格律流行的年代约在17、18世纪。当时西藏处于封建农奴制社会鼎盛时期。

在民间,谐体多用于藏区各地的谐类民歌和民间歌舞,如弦子歌舞“谐”、猜歌“谐莫”、民间歌舞“堆谐”、酒歌“羌谐”等许多歌种。它一般是每首唱词包括四句,也有六句、八句等,皆为偶数句。每句词六个音节,分为三顿,其停顿方式是:△△,△△,△△。

谐体唱词有的全篇是比喻,有的是两句比喻,两句直陈,也有的是通篇直陈。谐体唱词节奏鲜明、简练,富于音乐感。

以下二例是按照藏族唱词的结构规律译成汉文,音节停顿方式也保留原藏文唱词谐体格律的特点,每句六个音节,两个音节为一顿,共分三顿。

从那东山顶上,

升起皎洁明月,

姑娘美丽脸庞,

渐渐浮现心中。③

白碗晶莹剔透,

盛满洁白乳汁,

情意是否纯真,

请看乳汁颜色。④

较古老的问答歌,也常用谐体。如巴塘弦子《孔雀嬉水》,一问一答是一个诗段,每句六个音节,二音节一顿。每段的第一句前面都有句首衬词“索”。此外还有《天地形成歌》、《斯巴宰牛歌》、《吉祥羊歌》、《青稞歌》等,都是采用谐体的问答歌。⑤

3.自由体

自由体是相对于鲁体、谐体而言,其格式较自由,一般有十几句,也有多达数十句的。句数不限奇、偶数。各句有六、七、九、十一等音节。一首唱词各句音节数目不一定全同。但如果是奇数则全首各句皆是奇数,如是偶数则全是偶数。这种歌体有的用于民歌(只唱不跳),有的用于歌舞音乐(边唱边跳)。表现内容有劳动生活和民族历史故事传说等方面。敦煌出土的8、9世纪藏文吐蕃历史文献中,已有此种自由体的格律形式。《米拉热巴道歌》与“格萨尔说唱”的部分唱词也采用自由体格律。⑥

寺院僧人诵经音乐的唱词格律也可归属于自由体,每段经文之中各句字数较统一,一般用7至9字句,但句数则据经文内容而定,多少不等。

据格桑曲杰博士学位论文,采用多段体和自由体格律的诗歌,包括鲁、古尔,还有央、年阿鲁、年阿勒谐古尔等。

据《中国戏曲音乐集成·西藏卷》载,藏族的三类格律形式谐体、鲁体、自由体在藏戏唱词中都有运用。比较而言,谐体用的较少,自由体用的较多,鲁体用的最多,而更多的是在一个唱段的唱词里,组合运用以上三种格律形式。①

七、藏族的歌唱发声方法与演唱特点

(一)我国少数民族演唱方法研究概况

我国民族音乐学家过去研究少数民族传统音乐时,较少关注到音乐的发声方法与演唱特点。而当我们注意聆听不同民族的歌手演唱时,会发现歌手们的演唱除了有唱词语言和旋律风格的区别之外,他们演唱的发声方法、音色、旋律的装饰等方面的不同特点,也会给人留下十分鲜明的印象。

我们只需举出国内各地区有代表性的几个民族,如藏族、朝鲜族、蒙古族、维吾尔族、哈萨克族、苗族、侗族、彝族、傣族等,仔细聆听他们的演唱特色,即可发现各民族歌手演唱的特点存在着明显的差异。但是差异的原因何在?差异是如何产生的?其中的奥妙是什么?如何对各种唱法做出科学性、学术性的解释?这些问题提醒我们,对我国各民族的演唱方法与特点进行细致、深入的研究,是一项重要的学术课题,也是我国民族音乐学和声乐学研究领域中的空白区,(应该说“基本是空白区”,因为已经有部分音乐学者和歌唱家开始对蒙古、彝、藏、朝鲜、哈萨克等民族的唱法进行研究,并取得一定的成果)②今后,我国民族音乐学者应该对这方面的研究工作投入更多精力了。

笔者以为,演唱方法成为研究工作空白区有多方面的原因,对于声乐家而言,虽然许多声乐家拥有丰富的演唱实践经验,但缺乏理论研究的基础素养和声学的科学知识;而对于音乐学家而言,绝大多数学者(包括笔者在内)既缺乏声乐方面的艺术实践,也缺乏与声乐有关的知识素养,难以对民族唱法作比较深入的研究。多年来,音乐学者们在研究工作中,对文化层面和音乐技术层面的关注更多,忽视了唱法方面的研究,加上不同民族之间语言障碍带来的困难,也是我国民族演唱方法(特别是少数民族的演唱方法)的研究成果较少的原因。

笔者希望有志于研究民族唱法的音乐学家和歌唱家,努力掌握声乐发声的科学知识,从生理学的角度,对发声原理和生理机制有清晰的了解,③学习和总结各民族民间艺人和声乐家的演唱经验,首先选择一两个民族的唱法,进行细致的分析、研究。在此基础上,逐步扩大研究的范围,研究更多民族的唱法,进行横向比较,争取取得更为丰富的、深入的科研成果,用以指导和提高我国民族唱法的教学、表演及学术研究的质量。

武汉音乐学院的周耘教授,在少数民族唱法的研究工作方面进行了不少有益的工作。他曾著文指出我国音乐学术界在民族唱法研究方面的不足,在他的专著《中国传统民歌艺术》里专设了“传统民歌的演唱”章节,针对民族唱法,从发声技巧、装饰歌腔、语言能力、风格特色几个方面进行了探讨。他还撰写了民族歌手唱法个案研究的专著《彝族歌手白秀珍歌唱艺术研究》①,对这位出色的彝族歌手的演唱方法,做了比较深入的分析、研究。②

此外,汉族声乐理论家许讲真的专著《语言与歌唱》③、《歌唱语言艺术》④、《歌唱艺术讲座》⑤、《汉族民歌润腔概论》⑥,和声乐家管林有关民族声乐的研究专著《论声乐训练》⑦、《中国民族声乐史》⑧等,都是对于汉族的民族唱法研究比较深入、细致的学术专著,是我国民族音乐研究领域具有开创性的成果。这些著作中有不少值得少数民族音乐研究者学习、借鉴之处。

笔者非常赞赏周耘、许讲真、管林等学者在这项开拓性工作中取得的业绩,其中,周耘对于少数民族唱法取得的研究成果更为难得。希望今后有更多音乐学者从事这方面的考察、研究,使我国少数民族音乐研究工作更为全面、深入。

以下本书所做有关藏族传统音乐唱法的探讨,仅是已有成果的初步小结,有待继续深入。

(二)藏族的演唱方法与发声特点

在藏族传统音乐三大类里,民间音乐的民歌、歌舞、说唱、藏戏,宗教音乐中的诵经音乐和宫廷乐舞噶尔中歌曲噶尔鲁等,有丰富多样的声乐体裁的乐种和曲目。在演唱方面也积累了丰富的民间经验和特色鲜明的民族唱法。但上世纪80年代以前,较少有音乐学者对藏族音乐的演唱进行学术性的探索。近20多年来,曾在西藏长期工作,积累了丰富的表演与教学经验的声乐艺术家常留柱、糜若如、孟新洋、嘉雍群培等,陆续发表了有关藏族演唱方法、表现特点的研究论文,如常留柱的《藏族民歌及其演唱技巧》⑨,糜若如的《藏族民歌中特有的演唱技法——“缜固”的探讨》⑩、《藏族声乐探微》 、《坚持声乐训练的民族方向,努力学习西洋发声法》 ,孟新洋的《藏族歌曲的演唱风格与技巧初探》 、嘉雍群培的《论藏族康巴山歌中的“昂叠”》 等。这些论文提出了许多有见地的论点。近期,中青年藏族学者央金卓嘎、银卓玛、丹增达瓦等,开始关注和研究藏族声乐演唱方法的研究。西藏大学声乐教师央金卓嘎撰写的《试论西藏民族声乐艺术的特性》 ,青年学者银卓玛的《藏族“拉伊”曲调变异性之微观研究》 ,以及丹增达瓦的《解析藏族传统声乐的技法渊源及特点》①等,是近年出现的质量较高的研究成果。以上各项藏族声乐研究的学术成果,为本文提供了重要的参考材料和写作的依据。

关于藏族的演唱方法和发声特点,据几位声乐家、民族音乐学家总结的经验,和笔者在藏区考察所得,可以概括为以下几方面:

1、歌唱发声的基本特点

(1)藏族的审美习惯,一般比较喜爱清脆、响亮和灵活、圆润的声音。喜爱活泼生动的载歌载舞的形式。藏族民歌和民间歌舞之间没有绝对的界限,一些以唱为主的民歌,例如卫藏、康色彩区人们在酒宴中相互敬酒时演唱的酒歌“羌谐”,以及安多色彩区的酒曲“则柔”,演唱时也常以舞蹈动作相伴。

(2)藏族的民间歌手、艺人,不论男女,通常多采取真声为基础、真假声结合的演唱方法。发声自然、清亮。

(3)各地藏族歌手演唱时强调鼻腔共鸣,使声音洪亮、贯通。发音共鸣和咬字的口腔位置一般都比较靠前,因而音色比较清脆、嘹亮。比较而言,在三大色彩区里,安多色彩区的歌手演唱时,发音位置最为靠前,音色稍紧稍扁;卫藏、康色彩区的歌手发音位置略为靠后,音色较圆润、柔和。有些汉族歌手演唱藏族歌曲时,往往有意识地将咬字、发音的位置往前移,以求模仿藏族歌手的声音特点,但往往尺度掌握不当,显得做作,不够自然。②

此外,卫藏、康色彩区的男性艺人演唱藏戏时,“在高音区用真假声结合的脑后音,类似京剧老生演唱‘嘎’调似的发声状态。”如拉萨著名的藏戏老艺人阿玛次仁,运用此演唱方法,“在63岁高龄时仍能唱出小字三组的C、D高音,而且在气息控制、声音的运用方面都达到相当完美的程度。”③

(4)在气息运用方面,由于藏族传统音乐的曲目不少是舒展的慢板,(如堆谐、囊玛、谐钦等)或是自由、悠长的散板,(如各地的山歌、情歌)而且常需在高音区运用各种装饰唱法,做技巧性的发挥,(如缜固、昂叠、喉颤音等唱法)因而需要练出气息支持的能力。歌手在气息运用上,强调气沉小腹。④孟新洋指出,在唱山歌时要尽量使声音发直,要有很深的气息支持,不能抖动,有一泻千里之感。⑤

2、各种装饰唱法

藏区各地有不同的装饰唱法。这些演唱的技巧和特点,不但丰富了音调和音色的变化,而且是形成各地藏族音乐风格的重要因素。

在康色彩区和安多色彩区,装饰唱法多用于山歌的演唱。康色彩区的昂叠装饰唱法主要是用许多细碎的波动的音调来装饰旋律的主体线条,安多色彩区的喉音装饰唱法“喉颤音”,则是在旋律中加用了装饰性的音调和细碎而快速的同音反复,二者产生的色彩特点不同。除了民歌之外,在安多和康色彩区,民间骨笛、竹笛演奏的乐曲,多采用当地山歌的曲调,旋律的装饰手法和民歌相同。卫藏色彩区的“缜固”装饰唱法并非仅仅用于藏戏,歌手在演唱西藏各地民歌时,也会使用“缜固”唱法来修饰旋律、强化风格。缜固的演唱特点与安多、康色彩区的装饰唱法有较大的区别,缜固唱法是在乐句结束前或乐句中使用连续的、短促的顿音唱法,顿音的长度比安多、康色彩区演唱中的同音反复的装饰音略长,并更为强调,体现出鲜明的卫藏色彩区音乐特色。歌唱家才旦卓玛演唱的西藏民歌,可以使我们清楚地体会这一点。

以上介绍的几种装饰唱法,虽然都是主要运用了喉部、声带的运动与气息的冲击而发声,但由于发音器官的动作、用气的方法与力度以及发音位置的差别,各地歌手唱出的装饰性音调使旋律的线条发生了各种华彩性质的、细致的变化,从而体现出鲜明的地域特色。熟悉藏族音乐的人,从歌者的演唱方法、音色与歌曲的音调,即可辨别出歌唱者来自哪个藏族的音乐色彩区。

以下分别介绍藏族各种装饰性的唱法。

(1)卫藏色彩区的“缜固”唱法

“缜”,藏语意为“喉咙”,“固”,意为“拐弯”。缜固是一种通过气息和喉头协调配合发声的演唱方法,是一种富有藏族特色的演唱技巧。它在演唱中显示为连续的跳音。这种装饰唱法被广泛运用在卫藏藏戏的演唱中,是表达感情和丰富唱腔的重要手段之一,强调了音乐风格上的色彩变化。一些著名的藏戏演员演唱的缜固,常能激起观众的热烈共鸣。歌手在演唱西藏的歌舞谐钦,或演唱酒歌、箭歌等民歌时,也会运用这种演唱技巧。

据几位歌唱家的论述,“缜固一般是由四个或三个乐音组成的跳音音群。其中第三个音是第二个音的重复,但第三个音前面要增加一个下方二度或三度的装饰音。这个跳音群构成的短小旋律音型,下面只配一个唱词。这个词可能是正词,也可能是衬词。”“缜固的演唱方法是,第二、三、四音在喉头稳定的前提下,运用气息和声带的配合,在咽后上方产生出一种音色较暗,似断非断,断中有连的连续跳音,使旋律突然间增添了生动活泼的气氛,丰富了音色变化,同时也给旋律增加了推进的动力。”“演唱缜固时,一般是用”‘啦’、‘啊’、‘诶’等母音转换。”“缜固是一种类似于西方美声演唱中的跳音(stacato)而又有所区别的唱法。”①

缜固一般用于乐句结束时的延长音前面的弱拍处,也有运用于乐句进行当中的,或是在乐句当中乐节之间。演唱缜固时,主要运用气息与声带的张力,结合喉头的控制,但应掌握分寸,不要过于用喉头的力量。民间艺人演唱缜固时,也有各自的特点,有的较粗犷,有的较轻巧。②

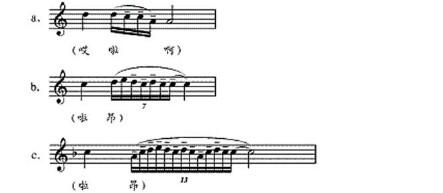

以下是缜固的谱例。

除藏戏唱腔外,工布箭歌《北京的金山上》、拉萨酒歌《格桑啦》、日喀则酒歌《年轻的朋友》等民歌曲目也是使用缜固唱法的范例。

关于缜固装饰唱法,需要补充说明的是,虽然西藏多种民间音乐的歌种曲目演唱时使用了缜固唱法,但并非所有的民歌演唱时都要使用缜固唱法。据孟新洋文,歌手演唱《达嘎拉》、《桑吉卓玛》等优美的拉萨民歌时,“声音要明亮、抒展、自然,不能有任何撑、堵、压、挤的感觉。气息要非常流畅,不要用喉头控制声音,因拉萨民歌的唱法是区别于朗玛与藏戏唱法的。”①

(2)安多色彩区的“喉颤音”(昂合)唱法

安多色彩区的拉伊和勒都是人们表达内心感情的歌曲。旋律悠长、节拍自由,音调起伏跌宕,旋律中既有密集的华彩性的“喉颤音”装饰,又有辽阔、奔放的长音延续。音乐极具特色。

安多色彩区的“喉颤音”装饰唱法是藏族青年学者银卓玛给予的汉语命名。喉颤音是藏族情歌“拉伊”和山歌“勒”等散板性民歌极具特色的装饰性演唱的技巧。安多色彩区喉颤音唱法的装饰性与康色彩区“昂叠”装饰唱法自由、华丽的特色略为相近,但在演唱发音方法和音乐的风格特色上,又具有不同的地域性特征。

笔者希望读者了解,虽然名词“喉颤音”使用了“颤音”(trill)一词,但喉颤音并非等同于一般意义的“颤音”。当喉颤音在演唱中具体运用时,既有采用一般意义的颤音,即声音在不同音高之间的快速颤动,还有相同乐音连续、快速、反复的“抖音”(或称“嗖音”)。因此,安多藏族的“喉颤音”所指称的内容,包含了华彩式的颤音与连珠式同音的颤音,超出一般意义的“颤音”,二者有同有异。

据银卓玛调查,喉颤音多用在演唱歌曲引句和曲中乐句的长音时。喉颤音的演唱方法,是将胸腔吸取的气息,通过气管向口腔外吐气时,气流震动声带、喉部及小舌,此时将喉部下沉,声门下压,抖动声带肌,喉部与声带同时发音,并快速颤动,发出颤音。

安多地区过去对此种特殊的唱法没有专门指称的名词,鉴于这种颤音唱法与喉部、喉腔和声带紧密结合,并主要运用喉部调节发声,为便于研究与论述,银卓玛将其称命名为“喉颤音”唱法。但近期银卓玛在个别安多藏族地区,了解到有藏族歌手称此种唱法为“昂合”的,因此,今后也可利用此藏语称谓,称此种装饰唱法为“昂合”唱法。演唱“拉伊”、“勒”的歌者,虽然都使用喉颤音唱法,但不同歌者具体唱法会有所区别,例如有的歌手采用骨干音与下方大二度音之间的颤音,有的采用骨干音与上方大二度之间的颤音,有的采用骨干音与上方小三度之间的颤音。②

以下是银卓玛在论文中列举的三个旋律片断,分别说明在长音之后出现的喉颤音的不同用法。

此例最后的三个音符,是同音快速反复式的喉颤音。

此例最后的三个音符,是同音快速反复式的喉颤音。

此例最后的三个音符,是不同音高的较短的喉颤音,类似于后装饰音。

此例最后的三个音符,是不同音高的较短的喉颤音,类似于后装饰音。

此例最后的四个音符,是不同音高的较长的喉颤音。实际演唱中颤音经常不止是四个音符,而是更多。

此例最后的四个音符,是不同音高的较长的喉颤音。实际演唱中颤音经常不止是四个音符,而是更多。

(3)康色彩区的“昂叠”唱法①

据嘉雍群培博士考察,“昂叠”是康色彩区玉树藏族自治州等地流传的一种运用自由的、华丽的手法来装饰旋律的技法,它原是用来指竹笛、加林等乐器演奏的装饰性技法,后来被借用于山歌的演唱技法,人们称之为“康巴昂叠”。据嘉雍群培分析归纳,康区的昂叠有多种类型,可分为华彩式昂叠、连珠式昂叠、装饰音式昂叠三类,同时三类昂叠可能在歌唱中混合使用。其中,华彩式的昂叠体现于演唱进行中细碎多变的旋律线条;连珠式的昂叠是指同音的快速重复而形成的抖音;装饰音式的昂叠则是指通常意义的、数目不等的装饰音。

从演唱发音的基本方法看,昂叠的唱法与安多色彩区的喉颤音唱法较为相近,上述的几种昂叠唱法也都与安多藏区的喉颤音唱法有共同之处,但比较而言,康色彩区歌手演唱时使用华彩式昂叠较多,安多色彩区歌手使用连珠式昂叠较多,而且由于安多藏区的歌手发音位置较为靠前,二者音色特点有所不同,加以不同色彩区的歌手所演唱的旋律具有鲜明的地域性色彩,因此不同色彩区的歌手的演唱会给人以的感受。

央金卓嘎在论文中将西藏康区昌都、那曲等地运用的装饰唱法,称为“波动音”。她指出此种唱法多用于山歌、牧歌,炫技性很强,而且丰富多样,比卫藏地区的“缜固”唱法更难于掌握。

(4)寺院僧人的“左盖”唱法

关于寺院僧人吟诵经文时采用的“左盖”唱法,几位资深歌唱家和西藏的音乐家已有多篇论文中进行研究。拉萨三大寺是藏传佛教左盖低音唱法表现最为突出的场所。“左盖”的主要演唱者是寺院的“翁则”(领经师),“翁则”可说是寺院优秀的经师、歌唱家和艺术指导,他既具精深的教义修养、熟谙经文咒语,又有高超的演唱技巧,因而成为全寺僧人集体诵经仪式中的领导者。就“翁则”的发声特点而言,他运用了下颚下拉的技巧,使声音在头部和胸腔产生低沉、强烈的共鸣,能在超低音区发出浑厚的声音,这种穿透力很强的声音,可以传送超远距离,而且翁则可领诵数小时而嗓子不哑。②孟新洋认为,“这种发声方法与美声唱法中的”喉咬字,声贴壁(即咽壁)“的道理是相通的,说明发声的源头(即歌唱的振源体)均在喉。”这种“发声方法有一定的科学性。”③

3、其他较特殊的表现手段

(1)“改变母音”唱法。几位曾在西藏工作过的歌唱家,都在自己的论文中提到西藏“改变母音”的唱法。据了解,这种唱法主要体现于西藏拉萨的民间歌舞囊玛、堆谐,宫廷乐舞噶尔,以及卫藏藏戏的演唱中。它是指艺人演唱慢速、中速的乐曲时,在旋律进行过程中,遇到长音或音与音之间过渡时,民间艺人往往会在发出唱词音之后,接着就把原来的母音改变成“额”音(e)或“诶”音(ei)。此种改变唱词母音的方法,形成西藏一些乐种独特的演唱风格特色。④

(2)“嗽音”唱法。此种唱法传于民间,原无公认的学名,“嗽音”唱法是常留柱对这种唱法的命名。糜若如称之为“爆破断音”,孟新洋称之为“爆破音”。几种称谓的含义相同,都是指藏族山歌演唱中利用气息的控制产生独特音响效果的唱法。

常留柱写道,在歌声进行过程中,在气息支持的前提下,当第一个音以正常的音量唱出之后,第二个(或第三、四个)音突然使声带由原来紧闭状态中放松,同时发出以汉语拼音“h”为起首的各种韵母拼音,如“he”(赫)、“hei”(嘿)等,产生一种可以控制的破裂音,有点像轻微的咳嗽声,这就叫“嗽音”。嗽音技巧在山歌中发挥的最为淋漓尽致,特别在高声区的华彩乐句中,连续使用嗽音技巧,犹如串串珍珠喷撒而出,精彩之至。①他还指出,西藏昌都地区的察雅山歌《阿米哟》是一首运用嗽音技巧的典型曲例。糜若如指出,“爆破断音”是音与音之间短促的颗粒状的断音,是声音进入高音区时,在气息控制下,由真声突然向假声转换而产生的音响效果。在中音区时,此种唱法犹如咳嗽似的在声带处的爆破。②孟新洋则指出,“演唱山歌时,常用真假声交替及爆破音以增添乡土气息与草原的意境。”“在大自然中尽情抒发自己的情感。”③

几位歌唱家所指的山歌,主要是指康色彩区的山歌,即西藏昌都地区、四川甘孜藏族自治州、云南迪庆藏族自治州和青海玉树藏族自治州等地流传的山歌。其中以西藏昌都地区的山歌最具代表性。

(3)滑音。在旋律中使用滑音,是藏族民歌演唱中常用的装饰手法,例如西藏的囊玛、四川的巴塘弦子,演唱中经常使用滑音,使得音乐更为委婉动人。

(4)装饰音。在藏族各种体裁的声乐乐曲中,经常运用装饰音以修饰旋律,使歌声更为婉转动人。装饰音可有多种形式,有单音装饰音、双音装饰音和多音装饰音。用于不同类型的民歌。④

4、民间艺人、歌手经验谈

藏区各地优秀的民间艺人与歌手积累了丰富的演唱经验和演唱方法。上文介绍的常留柱、糜若如、孟新洋三位歌唱家,在西藏工作时都曾向艺人、歌手请教,学习他们的演唱经验与演唱方法。他们记录的材料,有助于我们对藏族的演唱方法进一步深入学习和研究。

(1)关于发声、气息

据糜若如教授记录的材料,歌手章错说,“唱歌要像自然地喊人一般。”歌唱时,“气息不在胸部,好似背后有人推你,而又不让他推倒,用这个劲,高音就上去了。”藏戏老艺人罗布说,“歌唱时,心情要十分舒畅,呼吸要通畅,鼻子的感觉不能少,鼻子好像倒着长似的,上大下小。”著名歌手穷布珍说,她“喜欢空腹练唱,练唱时要忘掉不高兴的事。”“歌唱时,胸部不能闷,用气要自然、舒畅,不能挤。”著名藏剧艺人阿玛次仁说,“藏戏演员用气,感到从小腹到眉心有一个气柱子,能上下连贯起来。舌头怎么动都不会影响嗓音。嗓音是从眼睛处飞出去的,演唱时不能皱眉,要睁大眼睛,全神贯注。”⑤

据常留柱记录的材料,他“在向老艺人穷布珍、拉巴、阿玛次仁学习时,他们要求学唱者气要‘吸得深’,‘要吸到腹部和后腰,并保持腹部和鼻后部分气息的贯通。’‘演唱时,气息要非常平稳地送出去,不要一下子把气唱完。’‘在学唱具有藏戏风格的日喀则酒歌时,拉巴老艺人说这首歌要唱的越慢越好,句子拖得越长越好听,你有多长的气,就要唱出多长的音。’‘又如在学习堆谐《达瓦训奴》①开头的乐句时,穷布珍老艺人要求在较高音区的延长音上,唱出由弱到强的声音效果,而且要求气息均匀,声音平稳,同时在音色上要有变化。’”常留柱还指出,民间老艺人“强调上部共鸣,主张发声的部位是在脖子上面,喉咙也不要开得太大,也不强调胸腔共鸣,认为这样发出的声音不灵活也不美。”

(2)关于诵经音乐的唱法据糜若如记录,哲蚌寺活佛昂旺单穷说,“念经的领诵者是从小经过寺院专门考试、选拔的,每天早晨要到寺院附近的山谷、河边去练习。声音从小到大,从低到高,先练‘让该’(即自然自如的嗓音),后练‘足该’②(即粗大洪亮的声音),练‘让该’时唱母音”呜“(U),要自然好听。练‘足该’时,会逐渐有想呕吐之感,用气又如咳嗽时,出自小腹深处,要保持着力量,身上有衣服抖动放松之感。还要学山上的牦牛、牧区的猎犬的叫声。”③

据孟新洋记录,“当问到僧人诵经发声的秘决时,一位翁则说:‘喉咙像有个嘴,咬字时低而深,让声音从后面进入头腔,从眉心飞出。’”④

据以上所述我国声乐家对藏族唱法的研究、探索,藏族民间歌手、艺人对于传统演唱方法的经验,结合众多歌手、艺人的实际演唱效果,可知民间传承的歌唱经验确有科学性的一面,是我国各民族宝贵的文化财富,值得我们继续挖掘、研究。

结 语

藏区流传的藏族传统音乐,不但在品类、乐种、曲目等方面极其丰富,在音乐表现手段方面也为研究者提供了十分广阔的空间。本文作者根据部分资料对藏族传统音乐的形态特征进行了初步探讨,期待更多音乐学者做出更为深入、细致的分析研究。

作者田联韬系中央音乐学院教授、博士生导师、著名音乐学家、音乐教育家

(资料来源:《西藏艺术研究》2013年第3期)

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号