图①:南杰旺扎正在书写藏文。

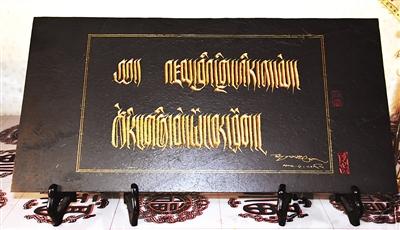

图②:南杰旺扎的书法作品《扎西德勒》。

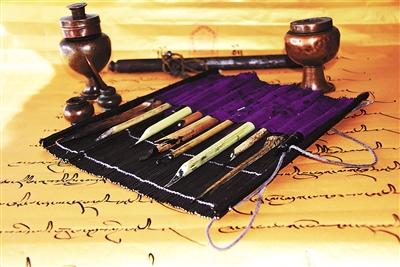

图③:南杰旺扎向记者讲解旧时书写藏文时所用的笔筒、竹笔和墨汁瓶等工具。

图④:南杰旺扎书写藏文时所用的笔筒、竹笔和墨汁瓶等工具。

图⑤:南杰旺扎的书法作品《愿世界和平吉祥》。

导读:

南杰旺扎,中国书法家协会会员、自治区政协委员、拉萨市政协委员、西藏书法家协会副主席、西藏青年书法家协会副主席、拉萨市书协副主席、西藏电视台《明灯栏目》特邀授课员、藏文春联创始人、拉萨市文联《拉萨河》期刊主编。

②

如果给你一小段竹竿,你会把它变成什么?

也许可以把它雕刻成一个工艺品,也许可以把它削成几双筷子,也许可以嵌上笔头变成一支毛笔……可在南杰旺扎的手中,把一小段竹竿破开后按需取材,将一头打薄削尖,便可以成为他书写藏文的竹笔。

“圣者虽不爱炫耀学问,他的美名却到处颂扬;豆蔻花虽被严密裹藏,它的芳香却香飘四溢。”这是《萨迦格言》里的一段格言,也是南杰旺扎留给自己的座右铭。

南杰旺扎,从最初阿里札达县的一名普通教师开始,如今他已经成为整个拉萨家喻户晓的敬语老师和著名藏文书法家。在海城小学担任教师期间,南杰旺扎以独特的授课方式,让敬语不仅成为学生们平时交流的用语,也为敬语的普及以及藏族传统礼节的发扬做出了贡献。

坚持练习书法三十余载,用藏文书法展古韵今辉

1972年,南杰旺扎出生于拉萨市尼木县普松乡。

普松乡历史悠久,文化底蕴深厚,是著名的“雕刻之乡”。作为“尼木三绝”之一的普松雕刻,是普松乡群众世世代代传承下来的一项古老技艺,现已成为西藏自治区级非物质文化遗产。

“因为是雕刻之乡,普松乡的孩子们从小就在自家的院子里,拿着竹笔,蘸着墨汁,在木板上练习书写藏文。”南杰旺扎回忆童年的生活,“我也不例外,从6岁的时候我也开始练习藏文书法。”

南杰旺扎的母亲是当地贵族的后代。外公外婆对子女的教育要求十分严格,孩子们都养成了好学、严谨、讲礼的好习惯。南杰旺扎的两个舅舅都写得一手好字,同时对他学习的要求也十分严厉,这对南杰旺扎以后的成长起到了非常重要的作用。

在普松乡,孩子们除了认识和书写藏文,还得学会如何自制墨汁和制作竹笔。

“以前,由于纸张稀少和昂贵,孩子们最初只能在木板上练习藏文的楷书和草书。练到8年左右的时间,得到老师的认可后才能在纸张上书写行书。”南杰旺扎说, “在我们小的时候,每到一定的时间,老师都要组织同龄的孩子进行书法比赛。家长和孩子们在前一天就要准备好木板、竹笔和墨汁。这个墨汁尤其重要,这也是家 长们重点要准备的物品。传统的墨汁,在家里就可以制作。在厨房的屋顶上,有常年烧火做饭留下的黑色烟渍,把它取下来后,加少量的水和红糖一起熬制,就可以 变成墨汁。红糖加得越多,熬制成的墨汁则更为油亮。家长常常被孩子们要求在熬制的过程中多加红糖,油亮的墨汁会让书写出来的文字更加漂亮。”

说到这里,南杰旺扎还讲起了一次到北京参加书法比赛的故事。从拉萨出发时,南杰旺扎专门带上了一瓶自制的墨汁。但由于没有托运,墨汁没有被带上飞机。到了 北京后,主办方要求参赛者在比赛过程中必须要使用自带的笔和自制的墨汁。在陌生的城市如何就地取材,灵机一动的南杰旺扎去超市买了一瓶老抽和一袋红糖,回 到宾馆后做成了墨汁,顺利地参加了第二天的比赛。

在练习书法时,小孩子们最初使用的竹笔,就是将一截直径很小的圆柱形竹竿直接削尖,这样初学者容易掌控;长大后用的竹笔则是根据书写字体的宽窄,选择使用竹片和竹条制成的竹笔,这种竹笔必须是具备一定书写功底的人才能掌控。

在普松乡,南杰旺扎度过了有趣的童年,继而转到拉萨开始上学。除了完成学业,他每天都要在舅舅或哥哥的监督下,练习藏文书法。凭着自己的努力奋斗,以及自 己独特的风格,南杰旺扎已经成为西藏著名的书法家。现在,在藏文书法上,南杰旺扎算得上是功成名就,可是他依然坚持每天练习至少十页纸张。“我喜欢在夜深 人静的时候,在桌上点上几根藏香,听着舒缓的音乐,让自己的心慢慢地安静下来,然后铺开练习纸,认认真真地写字。”南杰旺扎说道,“只有在安静无杂念的情 况下,才能达到书写最好的状态。”

2005年3月,南杰旺扎被吸纳为西藏书法协会会员。2005年7月,南杰旺扎在西藏博物馆举办150米长卷的个人书法展。该书法展在历来的藏文书法展 中,属唯一长度最长的个人书法展,而书法的内容就是《萨迦格言》。同年,他的作品又入选西藏自治区文联举办的“西藏自治区成立四十周年美术、书法、摄影 展”。

如今的南杰旺扎,是西藏书法协会会员,同时也是西藏著名书法家。南杰旺扎的书法作品以经书体藏文为主。经书体藏文最大的特点就是字母之间距离非常紧密,字体在保持经书体藏文风格的同时,又具有了自己的特色和风格。其书法作品先后在区内外荣获过许多奖项。

自创字体和藏文春联,其艺术作品深受群众喜爱

藏文书法共有200多种字体。练习藏文书法多年后,南杰旺扎根据自己的心得体会创立了自己独有的藏文经书体。2005年,南杰旺扎的自创字体在全国第一届“国立杯”书法艺术大展赛中荣获金奖。

“以前纸张非常紧缺,所以经文上面的字就会写得非常紧密,藏文的字头字尾也会非常短,这样主要是为了节约纸张。”南杰旺扎的字体虽然属于经书体藏文,但是 其中也不乏自己的特色和风格。他自创的藏文经文字体与传统的藏文经文书法相比,外形神似,手法各异,以更加独到的美感赋予了30个藏文字母丰富的内涵。

有学者说,自20世纪80年代以来,藏文书法从最初模糊的状态,经历了概念、表现形式等方面的巨大变化。一幅藏文书法作品也经历了从最初的“学好后免费 送”,到现在价值可达数万元的发展。如今,藏文书法作品深受群众的喜爱,很多人求字后,将其装裱后悬挂在家中的重要位置,增加房屋里的文化气息或是作为格 言激励自己和家人。所以,南杰旺扎的书法作品深受群众的喜爱,许多人经常上门索要。

而让南杰旺扎家喻户晓的另一个原因就是,他创造了藏文春联。在创造过程中,他克服了很多困难。对于藏文春联的渊源进行了询问和考究之后,便心无旁骛地认真 试验、试写。2005年,南杰旺扎借鉴了汉文春联的形式书写藏文春联,汉藏文化的“珠联璧合”使得藏文春联成为拉萨年货市场的“新宠”,得到了广大群众的 认可和喜爱。越来越多的市民选购藏文春联,不仅贴在自家的门上,还会送给亲朋好友。

南杰旺扎记得自己第一次出售藏文春联的时候,有一位藏族老先生带着哈达主动献给了自己,并对他说“这样的好东西终于有了,感谢你能让更多的人感受藏文化的魅力。”这让南杰旺扎心里非常激动,甚感吉祥。

从第一次出售藏文春联开始,南杰旺扎就将其所有的收入捐助给贫困学生。在南杰旺扎的影响下,有各式各样和更多字体的藏文春联出现在年货市场上,而南杰旺扎 自创字体的藏文春联则是市场上独有的。现在,南杰旺扎的藏文春联除了现场书写的,还有了印刷版的春联。他还和一家商铺的老板合作销售自己的藏文春联,每年 也将其全部收入捐助给贫困学生。

讲授传统敬语和礼仪,身体力行传播文明

在南杰旺扎的家中采访时,记者受到了热情的款待,酥油茶、奶渣和藏式甜点。在倒酥油茶的过程中,他的动作引起了记者的好奇。“这就是我们藏族的传统礼仪。 在拿起酥油茶瓶后,在离开地面后将瓶身晃动一下,拿到柜子中间位置时再晃动一下,然后在高于柜子的地方再晃动一下,才向客人的杯子里添茶。出于礼貌,客人 也需要将杯子用双手托起,便于主人倒茶。”南杰旺扎一边倒茶,一边解释说。

旧西藏的贵族家庭十分讲究礼仪。在舅舅们的严厉要求下,南杰旺扎被要求讲敬语和学习各种礼仪。所以,他从小便开始讲敬语,并保持至今。

1992年,南杰旺扎从学校毕业后被分配到札达县担任藏文教师,1996年到山西任山西大学附中藏文教师,1998年到拉萨海城小学担任藏文老师。从教的 时候,南杰旺扎不仅对学生的课程十分严谨,同时也注重学生们的兴趣培养,给学生们教藏文书法。“我从小就喜欢藏文书法,每天都会书写好几页。当了老师后我 也同样注重学生们的藏文书法书写,因为优美的字体给人一种美的感受。后来学生们也对藏文书法产生了浓厚的兴趣。”

2005年,学校实行“新课改”,许多学校开始设立特色班,海城小学则开设了礼仪班,专门教学生们传统的敬语,而这个班正是由南杰旺扎负责的,“藏民族是 一个传统礼节非常丰富的民族,从肢体礼节再到言语礼节都非常有讲究。讲敬语是最礼貌的一种表达方式,互相尊重也是和谐社会的一种必备要素。”

南杰旺扎认真地说:“藏民族是一个非常讲究礼仪的一个民族,敬语类的词语非常丰富。这是一个文明和竞争的时代,所以,继承和发扬优秀传统文化已经是我们现 在这个社会的一大主题。拉萨市现在已经被授予文明城市称号,讲敬语是最礼貌的一种表达方式,互相尊重也是和谐社会的一种必备要素,所以开设礼仪班,教学生 们讲敬语是非常有意义的。”南杰旺扎开设敬语班不仅受到学生们的喜爱,同时也受到家长们的欢迎,海城小学礼仪班的名气开始火起来,受到了人们广泛的关注。

现在,海城小学的所有课程无论是藏语还是汉语授课,都是用敬语方式讲授,这也已经成为了海城小学的一大特色。南杰旺扎非常高兴地说:“最让我高兴的是现在 学生们不仅在课堂上使用敬语,而且在平时的课余生活中也非常懂礼貌,同学之间常常是用敬语交流。同时,在学生们的影响下,家长们的文明素质也得到了提 升。”

3年前,南杰旺扎离开了自己默默奉献了20年的教师讲台,调到拉萨市文联工作。2013年5月,南杰旺扎作为拉萨市文联的驻村队员,到墨竹工卡县甲玛乡龙 达村开展驻村工作。期间,他通过仔细的调研发现,现在农牧民虽然经济条件好了,车子房子都有了,但精神文化追求还没跟上。“因为我以前当过藏语老师,而且 还在西藏电视台讲授过藏语敬语的课程,所以我利用驻村工作队院子里的一间小房间开办夜校。只有家长对文化有了兴趣,对文化引起重视,孩子才能够被培养起 来,只有这样才能为西藏的建设出一份力。”南杰旺扎说。想到就开始行动。他自掏腰包为村里的学员们购置了书本教材等。从此之后,每天晚上7点到8点,便成 了南杰旺扎的“藏文课堂”时间。

最开始,夜校只有几个人来上课。慢慢地,上过课的村民们口耳相传,大家纷纷来夜校里上课学习。不知不觉,到后来,夜校里已经有几十个不同年龄的“学生”了。小小的教室里挤满了前来学习的人们,这其中有孩子也有老人,而最多的“学生”是30岁左右的青壮年。

在课堂上,南杰旺扎给大家义务讲解藏语入门拼音,教授藏文中的敬语知识,更不忘为大家讲解掌握文化知识的重要性。因为夜校受到群众的热烈欢迎,南杰旺扎在龙达村一共待了一年半的时间,才依依不舍离开了那里的村民。

2014年,在首届西藏藏博会上,主办方专门为南杰旺扎的书法设置了一个展示平台。当家长带着学生在这里参观时,都对南杰旺扎的作品发出啧啧的赞叹声,纷 纷表示想跟随学习藏文书法。“在和著名书法家郭一苇商量后,我们决定将开设一个藏汉书法培训班,让对书法有兴趣的学生得到培养。”南杰旺扎说到。

(本版图片均由本网记者格桑伦珠摄)

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号