(1)西藏拉萨市的小学生在布达拉宫广场表演藏戏(2009年8月20日摄)。藏戏起源于公元8世纪到15世纪之间,是一种包括民歌、舞蹈、口述、杂技、宗教仪式等在内的艺术,2006年被列入国家级非物质文化遗产名录。

(2)在雪顿节期间拉萨哲蚌寺举行的展佛仪式和藏戏活动(2012年8月17日摄)。雪顿节是藏族百姓一年中仅次于藏历新年的重大节日,以展佛为序幕,以演藏戏看藏戏、群众游园为主要内容,2006年被列入国家级非物质文化遗产名录。

(3)西藏扎什伦布寺的僧人表演“羌姆”(2014年9月26日摄)。“羌姆”是一种宗教舞蹈,也称“跳神”,在日喀则扎什伦布寺举行的“寺莫钦波”跳神节距今已有200多年历史,2006年被列入国家级非物质文化遗产名录。

(4)拉萨市城关区第二小学的学生在“六一”儿童节上表演传统热巴舞(2011年6月1日摄)。热巴起源于公元11世纪,是一种由民间流浪艺人班子表演的,以铃鼓为主,融说唱、歌舞、杂技、气功、戏剧于一体的综合性艺术,2006年被列入国家级非物质文化遗产名录。

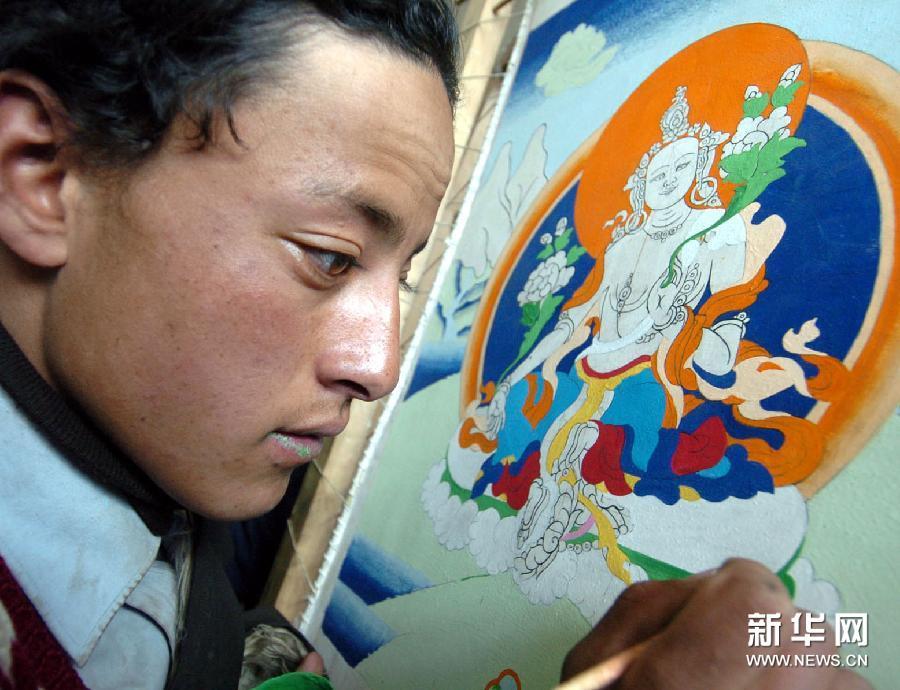

(5)北当雄县职业技术学校的学生扎西在画唐卡(2005年4月25日拍摄)。唐卡一词源于藏文音译,意为“佛祖的卷轴画”,内容以表现藏传佛教为主,题材涉及历史、文化、医学等诸多领域,至今已有1300多年的历史,被誉为“藏族的百科全书”,2006年被列入国家级非物质文化遗产名录。

(6)一名藏族儿童在拉萨田间放风筝(2010年9月11日摄)。风筝在藏语中被称为“甲比”,意为“会飞的纸鸟”,主要流行于拉萨、日喀则等地,放飞技巧主要体现在空中的争斗玩耍,2006年被列入国家级非物质文化遗产名录。

(7)在西藏江孜,工人剪去卡垫上的线头(2011年5月21日摄)。江孜卡垫纺织精密,经久耐用,花纹富有民族传统特色,颜色鲜艳夺目,已有900多年的制毯历史,2006年被列入国家级非物质文化遗产名录。

(8)在西藏尼木,造纸艺人格桑丹增用纱网将纸捞出(2011年6月22日摄)。公元8世纪以来,为译经之需要,藏族人民不断学习、借鉴周边民族先进的造纸技艺,就地取材,生产出了独具地方特色的藏纸。2006年,藏族造纸技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。

(9)西藏藏医院一名医生在给病人配药(2006年9月12日摄)。拥有2000多年历史的藏医药,是藏民族通过长期丰富的生产和生活实践,博采中医学、古印度医学和古阿拉伯医学之长,逐步形成的传统医学体系,2006年被列入国家级非物质文化遗产名录。

(10)西藏堆龙德庆县玛乡的农民在春耕仪式上跳起锅庄舞(2012年3月16日摄)。锅庄舞是藏族群众的民间舞蹈,藏语意为圆圈歌舞,是藏族三大民间舞蹈之一,2006年被列入国家级非物质文化遗产名录。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号