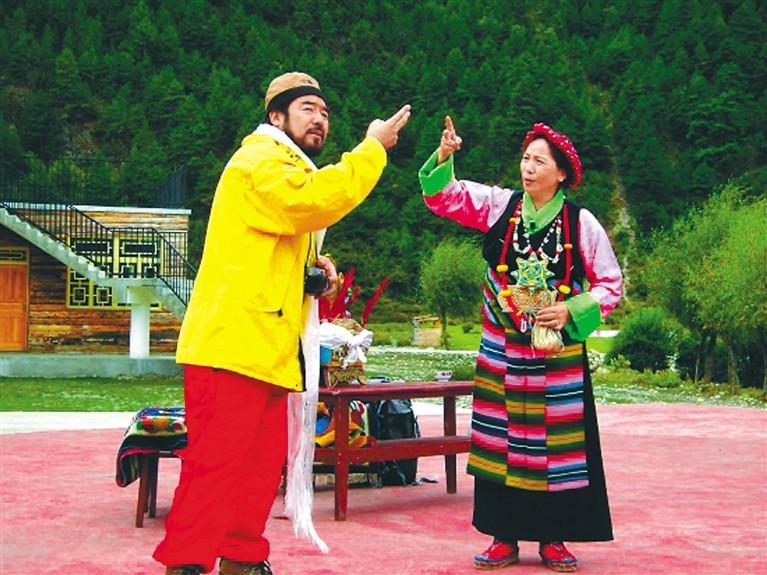

“藏晚”小品《哈罗!吉祥》(资料图片)。

“藏晚”舞蹈《圣地礼韵》(资料图片)。

2015年“藏晚”剧照(资料图片)。

2015年“藏晚”剧照(资料图片)。

2015年“藏晚”的舞台设计成荷花造型(资料图片)。

作为一台综艺晚会,西藏电视台的春节藏历新年电视联欢晚会已成为了过年必不可少的一道文化大餐,西藏最响亮的电视文化品牌,被广大观众亲切地称为“藏晚”。

从1984年西藏电视台举办第一届春节藏历新年电视联欢晚会开始,“藏晚”至今已走过了30余年。在30余年的发展历程中,一批又一批热爱电视文艺,敢于担当、敢于挑战、敢于创新的电视文艺创作队伍,扎根于博大精深的民族文化,紧紧把握时代发展的脉搏,时刻追随电视艺术和技术的发展潮流,以开放的胸怀和创新的精神,在创作理念、节目形态、舞美效果、传承文化等方面不断创新、探索,推动着“藏晚”不断向前发展。

坚持正确的舆论导向,不断强化文艺节目的舆论引导力,使“藏晚”成为弘扬主旋律,传播正能量的大舞台

电视是主流文化的一个重要载体,主流文化对社会发展和人民生活产生根本性影响。优秀的电视文艺作品应当是政治和艺术和谐统一、内容和形式和谐统一、个性和共性和谐统一。只有这样才能创造出“思想性、艺术性、观赏性”于一体的精品节目。

春节藏历新年电视联欢晚会自从诞生之日起,便自觉主动地承担起了以电视文艺晚会这种全新的艺术形式宣传党的政策、歌颂社会主义新西藏、丰富人民群众精神文化生活的光荣使命,成为“讲述西藏故事、展示西藏成就、传播西藏声音、凝聚西藏力量”的重要平台。三十多年来,春节藏历新年电视联欢晚会紧紧围绕着自治区的中心工作,坚持一边解放思想、广开思路,吸纳一切先进的文化和理念,一边不断深入基层、深入生活,扎根丰富多彩的民族文化土壤,先后推出了像《一个妈妈的女儿》《这里是祖国的高原》《天路》《多彩的哈达》《老百姓的贴心人》《再唱山歌给党听》等反映在党的阳光普照下,我区各地发生的巨大变化,表达人们感党恩、跟党走的坚定决心的歌曲;像《拉巴的故事》《世界之最》《哈罗!吉祥》《年初河畔的笑声》《后藏之最》《话说世界杯》《岁岁平安》《一张火车票》《双喜临门》《姜昆开店》等歌颂改革开放、反映我区跨越式发展和和谐稳定的相声、小品;像《高原红》《踏地狂舞》《飞旋踏春》《天湖之舞》《黑氆氇·白氆氇》《大地鼓》《桃花深处》《和谐家园》《潮涌三江》等一大批反映我区各族各界干部群众阳光、热烈、朝气蓬勃的精神面貌的舞蹈。这些节目主题突出、内容丰富、形式新颖,深受观众的喜爱,唱响了“共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好、人民军队好”的时代最强音,为我区的社会稳定和长足发展营造了良好的舆论环境。

坚持“以人民为主体”的创作原则,不断强化节目的艺术性、服务性、娱乐性,做到欢乐着人民的欢乐,幸福着人民的幸福

习近平总书记在文艺工作座谈会上提出,社会主义文艺,从本质上讲,就是人民的文艺;文艺要反映好人民心声,就要坚持为人民服务、为社会主义服务这个根本方向。毫无疑问,电视艺术和其他艺术门类一样,同样具有审美、娱乐和宣泄的作用。中国传媒大学的李献文教授在《论春节联欢晚会的文化意蕴》中指出:从某种意义上说,春节晚会就是给平日负荷太重的平民百姓添上几笔欢乐与亮丽的色彩,所以,春节晚会的喜剧化,就显得尤为重要。

和央视以及内地其他兄弟台的春晚一样,西藏电视台的“藏晚”从一开始就把“欢乐、喜庆、团圆、幸福、希望、和谐”作为贯穿始终并年年坚持的一个主要基调,为此每届“藏晚”剧组在确保整台节目总体基调的同时,深入生活、深入实际、深入群众,下大力气创作了大量歌颂真善美、鞭打假恶丑的节目。在小品和相声节目的策划和创作中更是注重这一点,把严肃的社会问题融于轻松愉悦的节目中,涌现出了一批像土登、米玛、扎西顿珠、尼玛、仁旺、巴桑、旦曲、多扎、罗布、扎央、阿旺仁青等电视喜剧明星。他们的表演不论火爆直露,还是含蓄讽刺,都能针砭时弊,娱乐大众,深受群众欢迎,使相声、小品在晚会中始终处于十分重要的地位。

在歌舞节目的编排上,打造了像《拉萨姑娘》《我爱拉萨夜色美》《请莫打搅我的心》《康巴汉子》《向往神鹰》《金色的故乡》《打核桃》《阿妈的酥油灯》《神奇的西藏》《卓玛》《雪域》《神奇的西藏》《还记得吗》等一大批通俗易懂、歌唱美好生活的声乐节目,这些节目把民族传统和现代风格做了较好的融合,使源于生活的民族文化吸取了现代创作思维的营养,从而得到丰富和发展。

在民间歌舞的挖掘和推广方面,“藏晚”更是发挥着它不可替代的作用。从2006年推出拉孜堆谐《飞弦踏春》以来,在“藏晚”的舞台上刮起了一阵民间歌舞的旋风,一批像班戈谐钦《天湖之舞》、果谐《黑氆氇白氆氇》、卓舞《雅砻春潮》、工布歌舞《玉湖蓝莲》等民间歌舞纷纷在“藏晚”舞台上亮相,这些节目,让观众看到了西藏丰富多彩的民间歌舞,看到了洋溢在我区最基层、最普通的老百姓身上的幸福和快乐,让人拍手叫好,难以忘怀。

坚持立足西藏、以我为主,着力彰显独特的地域特色和浓郁的民族风情

如今的电视荧屏,虽有上百种频道节目可以自由选择,但是节目雷同化、同质化现象严重。有些节目,如果不看台标,看了近半个小时仍搞不清楚节目来自哪个地区,节目没有任何地方特色和民族特色。最大限度地挖掘和展现地域文化和特色文化,不仅能丰富整台晚会的节目色彩,也能够在多如牛毛的各种晚会中,保持自己的特色和优势。三十多年来,春节藏历新年电视联欢晚会始终把西藏特色文化的继承、创新和发展作为一项十分重要的内容加以研究和探索,使“藏晚”自始至终都具有浓郁的藏文化标识,成为传播优秀藏族文化的重要窗口。

坚持“开门办藏晚”,以开阔的视野和创新精神统领节目创编的全过程,做到年年有新意,届届有变化

一般来讲,任何一个文艺作品都会或多或少地会反映创作时代的一些痕迹。而“藏晚”一年一度的制作播出规律注定了无论主观追求还是客观效果上,“藏晚”一定能够比较清晰地反映出节目所处的年代背景。

然而,任何一届“藏晚”对时代性的追求不仅仅是停留在节目内容中,反映当年热点问题或者历史事件,更重要的还体现在依托每年不同的文化现象、创作观念和技术革新,对“藏晚”从形式到内容不断进行创新和突破。正是这种创新,使“藏晚”更具强大的生命力和影响力。纵观“藏晚”的发展,无不处处体现着这种变化和创新:

节目形态上,从刚开始的歌舞汇集到现在的以歌舞为主,相声、小品、曲艺、藏戏、魔术、短片、快闪、动漫等诸多节目形态的大综合、大荟萃;

演员构成上,从刚开始的以专业演员为主到现在的专业和非专业的同台演出;从刚开始的区内演员为主到后来邀请内地著名演员,再到近些年来的邀请港澳台甚至国外演员;

创作主体上,从清一色的本台工作人员到后来的全区优秀创作和演出人才的大集合,再到邀请央视和内地专家的加盟;

播出形态上,从刚开始的黑白到后来的彩色,从模拟信号到数字信号,从LED视频技术到2017年藏晚将使用的虚拟成像技术,从单一的电视播出到现在的全媒体播出。

所有这些,为“藏晚”的发展注入了新思维、新观念、新方法、新力量,使其保持旺盛的生命力。

总之,在三十年的发展历程中,无论是鲜花和赞誉,或是不满和质疑,“藏晚”始终一如既往、一路欢歌,一批又一批电视文艺工作者凭着对文艺事业的忠诚和热爱,不断学习、不断挑战、不断创新,使“藏晚”成为在广大电视观众中具有巨大吸引力和影响力的电视品牌节目。(栏目图片由普布提供)

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号