比如,传说这里原是一个“母牦牛部落”定居的地方。因为在藏语中,“比如”是“母牦牛角”的意思。用动物作为一个部落的图腾,部落的名称,这是远古时代人类才采用的办法。

丁嘎热巴 舞出藏北风情

丁 嘎热巴是藏北那曲地区比如县夏曲乡丁嘎村流传的一种民间舞蹈。据当地艺人的回忆及比如县政协仁旺丹增和索朗多吉两位先生所著的《那徐持如历史》藏文本介 绍:最早的丁嘎热巴是在公元1040年藏传佛教噶举派第二代祖师米拉日巴和热穷巴在原有的民间热巴基础上创作和发展出来的一门独立的舞蹈艺术。这种热巴舞 在历史上经历了从民间进入寺院,又从寺院回到民间的发展演变过程。

现 存的丁嘎热巴分为寺院喇嘛表演的热巴和民间艺人表演的热巴两种形式。过去民间艺人的丁嘎热巴主要以家族父子传承的方式代代相延,现在成立了以村为单位的热 巴队,传承面得到扩展。丁嘎热巴的传统节目很多,共有三十多个,每个节 目的跳法和姿态各不相同,其内容有讲述藏族历史、传说故事的,也有为了寺院祭祀活 动的需要而宣扬宗教思想的,代表性剧目包括:《欧冬》(击鼓)、《曲杰罗桑》(罗桑王子)、《斯白巴玛感果》(原始的老父母)、《甲沙公觉郎巴》(迎请文 成公主)、《古如多吉热》(金刚舞场)等。丁嘎热巴舞既有当地牧民舞蹈的动律,又借鉴了昌都一带热巴铃鼓舞的舞姿,以顺手顺脚的牧民舞蹈动作为基本步法, 上身表演吸收了昌都热巴女子手鼓激情豪放的动作,由此形成融汇藏东藏北舞蹈精华的独特风格。丁嘎热巴中还有许多风趣的表演动作、模拟动物的动作及一些富有 情节的小戏。

几百年来,丁嘎热巴在丁嘎村民的共同努力下不断改进,舞蹈样式和节目日益丰富。丁嘎热巴包含了藏族传统文化内涵,体现了藏族人民卓越的歌舞艺术的创造才能,反映了藏族文化开放融合的一面,在藏族热巴舞中独树一帜。

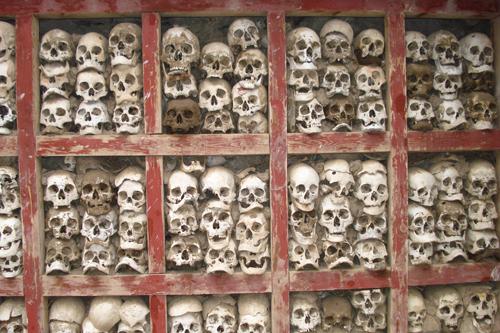

茶曲骷髅墙

茶 曲骷髅墙位于达姆寺天葬台,距比如县65公里,该天葬台是由达普八世白玛白扎活佛创建,达普活佛关照当年的天葬师,把尸首喂鹰,头骨保存起来,使每个活着 的人一看到它们就会想起自己的归宿。达姆寺和热登寺的两个天葬台都存有骷髅,由一名天葬师主理,两寺间有索桥相连,可看作为一体。在达姆寺天葬台院子内还 有一个秘密——院子下面全是空的,很象我国北方地区冬天贮菜的窖。这里四边及底部全部是用石块砌垒而成,里面塑着佛像,存放着经书、宗教用品和供品。有趣 的是这里冬季的气温极低。然而,尸体在别处不管冰得多结实,只要在达姆寺的天葬池里放上一夜,第二天准会百分之百地解冻,并可进行正常天葬,其中原因是个 谜,使得达姆寺天葬台声名远扬。达姆寺的建造据说是因文成公主进藏途经此处时,认为此地是块风水宝地,便委托其"伦布"在此建寺,并由达布活佛主持,而实 行天葬并保留头骨的作法,大概只有一百三十多年左右。达姆寺天葬台是西藏唯一保存头骨的天葬台,由头骨组成的骷髅墙举世无双,堪称世界一绝,是研究人类丧 葬文化的绝好例证,是世界首家生命参悟情感体验的绝佳旅游目的地。

比如寺

比如寺亦称“朗杰白拔林寺”。在比如县境内。由甲琼瓦·穷扎巴创建。寺院建筑宏伟壮观,属格鲁派。解放前有僧人170多名,现有僧众40多名。寺院每年都要举行多种大型的宗教活动,但最隆重的是元月一日举行的宗教舞蹈——羌姆。

比如达尔木寺

达尔木寺在比如县境内,位于该县的茶曲乡。主要建筑由经堂、佛塔等建筑组成,属格鲁派寺庙。

寺内主供释迦牟尼和班丹拉姆,不同的是班丹拉姆长着善恶两个面孔:善像美丽温柔;恶像青面獠牙。

该寺坐北向南,北三间房内各建一座尼泊尔式佛塔,门、窗挂有五色经幡。

羊秀自然风景区

比如县白嘎境内羊秀自然风景区气候宜人,环境优美,可称得上是藏北的江南。

春夏季从白嘎出发,进入大青沟,呈现在眼前的是漫山遍野的山花和葱郁的苍松翠柏;翻上海拔5260米的大青拉山,放眼远眺,云海中的山峰时隐时现,景色异常壮观。山下,巴曲河像一条洁白的绸带向远方延伸而去,绿色的草地上遍布成群的牛羊。

TIPS

交通:从那曲地区那曲县沿着317国道往东120公里进入303省道,行驶130公里到达比如县。

住宿:农家客栈。

旅游特色:丁嘎热巴舞蹈、茶曲骷髅墙等。

最佳旅游季节:每年的7、8月。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号