克松村位于山南市乃东区昌珠镇,西藏民主改革前又叫克松庄园,是旧西藏大农奴主索康· 旺清格勒在山南的六大庄园之一,同时也是西藏进行民主改革的第一村。

西藏民主改革第一村——克松村。

“生命虽由父母所生却被官家占有,纵有身体和生命却没有做主的权利”,这是旧西藏流传的一个谚语,虽然简短却反映着深刻的社会现象:旧西藏在官家、贵族和寺院上层僧侣形成的三大领主的压迫和剥削下,底层人民群众过着水深火热的生活。

1959年,具有划时代意义的西藏民主改革从克松村拉开了序幕,从此改变了克松村人民的命运。

“克松庄园里的农奴被当成‘会说话的牛马’承受着沉重的差役负担,成年累月的辛勤劳作,终年不得温饱,饥寒交迫。”克松村村民达瓦次仁向记者转述着那段尘封的记忆。

幸福生活中的达瓦次仁。

50多岁的达瓦次仁是克松村的致富带头人,曾先后两次去武汉进行党员培训和蔬菜大棚种植技术培训。走进他家客厅映入眼帘的首先是两面墙上满满的荣誉证书,这些证书当然也不全是他获得的,他家里人亦有份。“我的儿子在部队当兵,儿媳、女儿和女婿都是公务员,他们干的都很出色。”达瓦次仁骄傲地说。

达瓦次仁在自家温室大棚内拔杂草。

大棚蔬菜种植是达瓦次仁的拿手技艺,他自己种的蔬菜不施加农药吃着放心,而且长势也不错,一般都是供自家食用,如果有结余也可拿到市场上卖,他种的蔬菜还是比较抢手。也许是与种菜有共同点吧,养花不知从什么时候开始也成为了达瓦次仁的一大爱好,闲来无事的他就喜欢侍弄花花草草,在客厅里摆满了各式各样的盆花,在他看来,养花不仅可以点缀房间,还可以修身养性。

千万别觉得达瓦次仁只会养花种菜等农事,其实他的精神生活也是蛮丰富的。

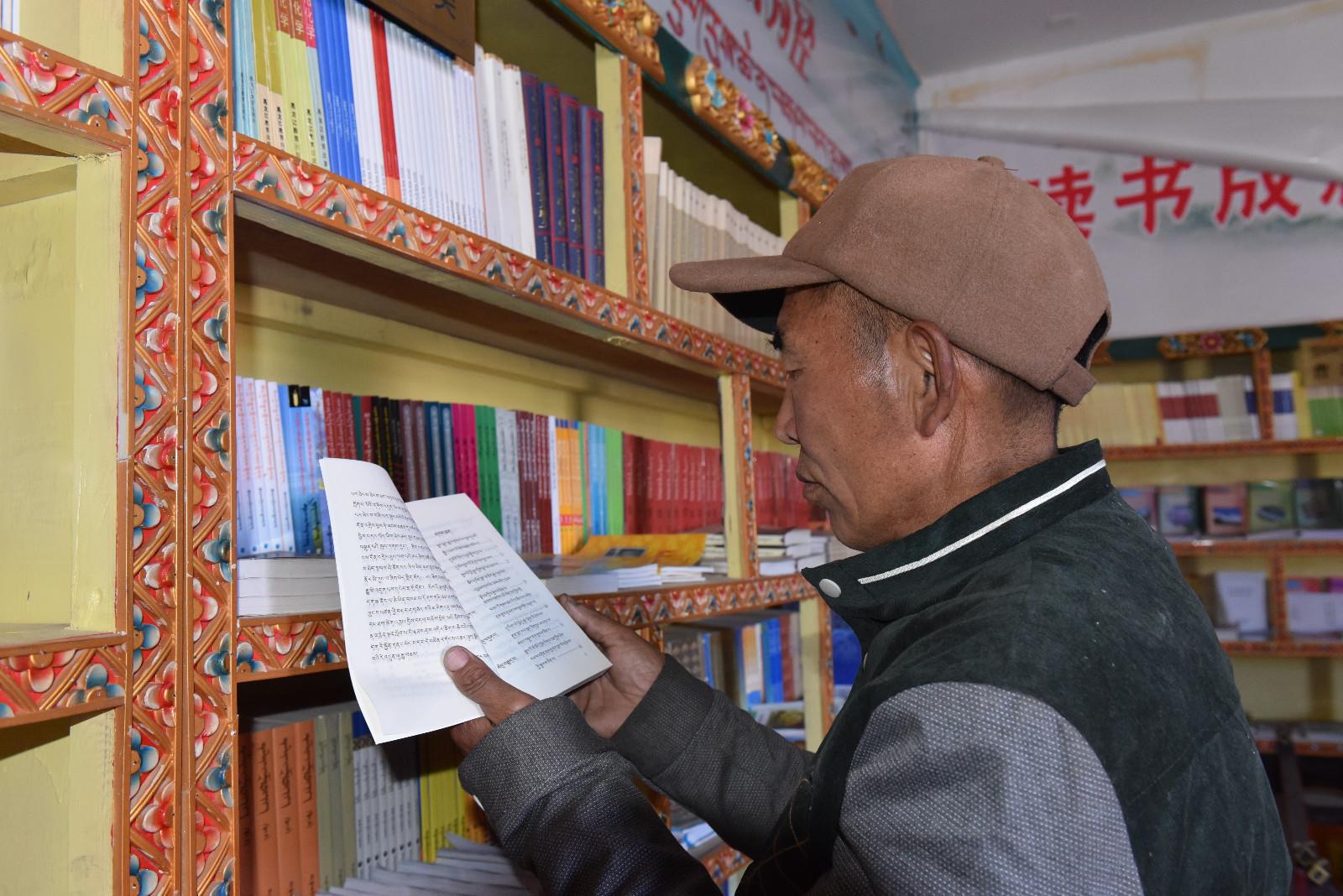

达瓦次仁正在农村书屋里看书。

达瓦次仁家门口有个广场,每到傍晚黄昏时分就会有村民自发组队跳起锅庄,达瓦次仁就在其中,而且每天晚饭后都少不了他的身影。不仅如此,克松村自从办起了农家书屋,达瓦次仁也是那里的常客,每逢周六、日书屋正常营业,达瓦次仁就在里面“充电”,而且一待就是一整天。

达瓦次仁带孙女玩耍。

达瓦次仁家院落宽敞房屋较多,其中在一间不起眼的小屋里摆满了儿童玩具,两个小女孩正在其中尽情地耍乐着,记者一进门便产生了到了游乐园的错觉,达瓦次仁解释:“现在的生活负担小了,儿女也都在为国家工作,没时间照顾小孩,在家帮忙带孙女也可以给子女分忧,让他们专心为人民服务,而这间屋子也就是专门供两个小孙女玩耍用的。”

达瓦次仁家里本来是有好多头奶牛的,近些年由于生活条件越来越好,自己还要分出精力带孙女,于是就把奶牛卖了好多,仅留了一头还是为了让其产奶供自己的孙女食用。

养花,种菜,看书,跳锅庄,带小孩……这就是达瓦次仁生活的全部。在克松村,达瓦次仁普通而平凡,过着像这类生活的人也不胜枚举。

如今的克松村村容村貌可以说是焕然一新,村里有一技之长的人也越来越多,农业生产实现了机械化,基础设施建设基本完备。医疗方面也已实现“小病不花钱,大病可报销”,村民办理各种手续再也不用到处跑着签字盖章了,到村便民服务中心即可实现“一站式”服务……

达瓦次仁在村委便民服务中心办理业务。

达瓦次仁夫妇和两个孙女的合影。

半个多世纪已然过去,人们的生活越过越好,历史的相册也是越来越厚,但是我们应该时常翻看它,不能让它尘封在岁月里,克松村也一直开展着形式多样的爱国主义教育,教育着一代代克松人重温先辈的足迹。(刘金鹏 德庆占堆)

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号