从“草坯房”到“小康居”

——浪卡子县普玛江塘乡萨藏边境小康村见闻

从浪卡子县城出发,经过一个多小时的车程,便来到了普玛江塘乡政府所在地——萨藏村。

萨藏村是一个高海拔、纯牧业村,这里的空气含氧量不足海平面的40%,冬季长达9个多月,年平均气温零下7摄氏度,即使是在夏季,气温也只有八九摄氏度。今年47岁的旦增欧珠一家就生活在这里。

图为萨藏村全景。

来到旦增欧珠家里,妻子其律正在阳光房里操作着一架手工织布机,客厅的桌上摆满了干果、卡塞和饮料,家里各种电器一应俱全。

“最早的时候,我们住的都是草坯房,哪有现在的房子好啊。”看着自家的房子,旦增欧珠十分感慨。

曾经萨藏村的房屋,是牧民们就地取材用草和着泥土建起来的“草坯房”。普玛江塘风大,房子建高了不保暖,因此“草坯房”只有一层,面积也仅有十几二十平方米。

“当时的房子很矮,又没有窗户,光线很差。”其律说。

2008年,萨藏村实施安居工程,一座座砖石结构的藏式安居房拔地而起。

“以前这里全是土路,有些地方甚至连路都没有。”旦增欧珠回忆着:“那时候,我们整个乡才两辆拖拉机,大部分村民们一年也才能去一两次县城。”

图为正在织布的其律。

在交通不便的情况下,牧民们再好的牛羊肉、酥油、氆氇,也难以“走出去”。

“就算家里有牲畜、农产品,卖不出去,生活怎么可能好得起来。”旦增欧珠说:“很多顾客都是自己开车上门购买,但是这里路况太糟了,久而久之,大家也就不愿意再来了。”

牲畜卖不出去,一家人的生活难以维持。迫于无奈,旦增欧珠只能在农闲的时候尝试去周边打工,可45元一天的工资对他一家人的生活帮助甚微。

“当时是真的攒不下钱,45块钱只能够我自己一天的伙食。”旦增欧珠无奈地摇着头说。

在外赚不到什么钱,他只好回到村里继续放牧。

这样的情况一直持续到了2014年。在政府的扶持下,普玛江塘乡新修了柏油路。修好了柏油路,牛羊肉有了更好的销路,每家每户开始添置摩托车或者拖拉机。

“自从路修好了,这生活水平立马就上去了。”旦增欧珠笑着说:“难怪都说‘想致富,先修路’。”

得益于种牛引进项目,旦增欧珠家的牛羊数量慢慢从5头牦牛、40只羊发展成15头牦牛、150只羊,年收入从2000元增长到20000元,女儿白玛同珠也在普玛江塘乡邮政所找到了一份工作,每月能领到2300元的工资。

一家人真正踏上了充满光明的幸福路。

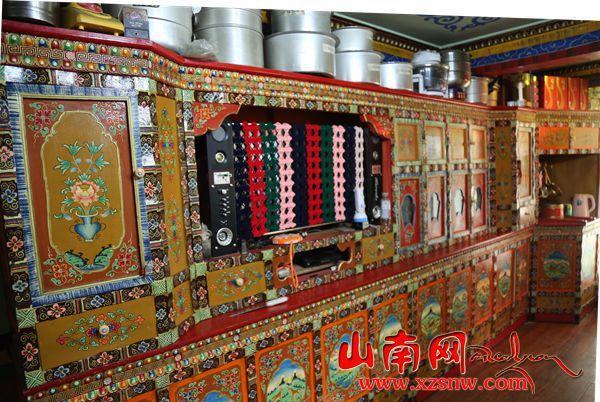

图为旦增欧珠家摆放整齐的家具。

不仅仅是萨藏村,2016年,普玛江塘乡下辖的6个行政村全部脱贫,农牧民人均纯收入达到10110元,在众多乡镇中率先摘掉了穷帽子。

2018年,投资上亿元的边境小康示范村建设项目完成,萨藏村村民们正式住上了钢筋混凝土结构的小康房。2019年,全村通水、通电、通电话、通卫星电视,实现了“局部优化、道路硬化、卫生清洁、路灯亮化”四化项目。

“住宿条件更好了,每年还有草补、边民补贴,这些都是党的好政策呀!”旦增欧珠动情地说道:“我亲眼见证了萨藏村的发展变化,如今家家户户都住上了小康房。我们会一直生活在这里。做‘神圣国土的守护者、幸福家园的建设者’。”

从草坯房到安居房,再到小康房,一系列变迁反映着党和政府对群众的关心关爱。如今的萨藏村,整齐的藏式院落、纵横交错的水泥路,展现着这个边境乡村的新面貌。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号