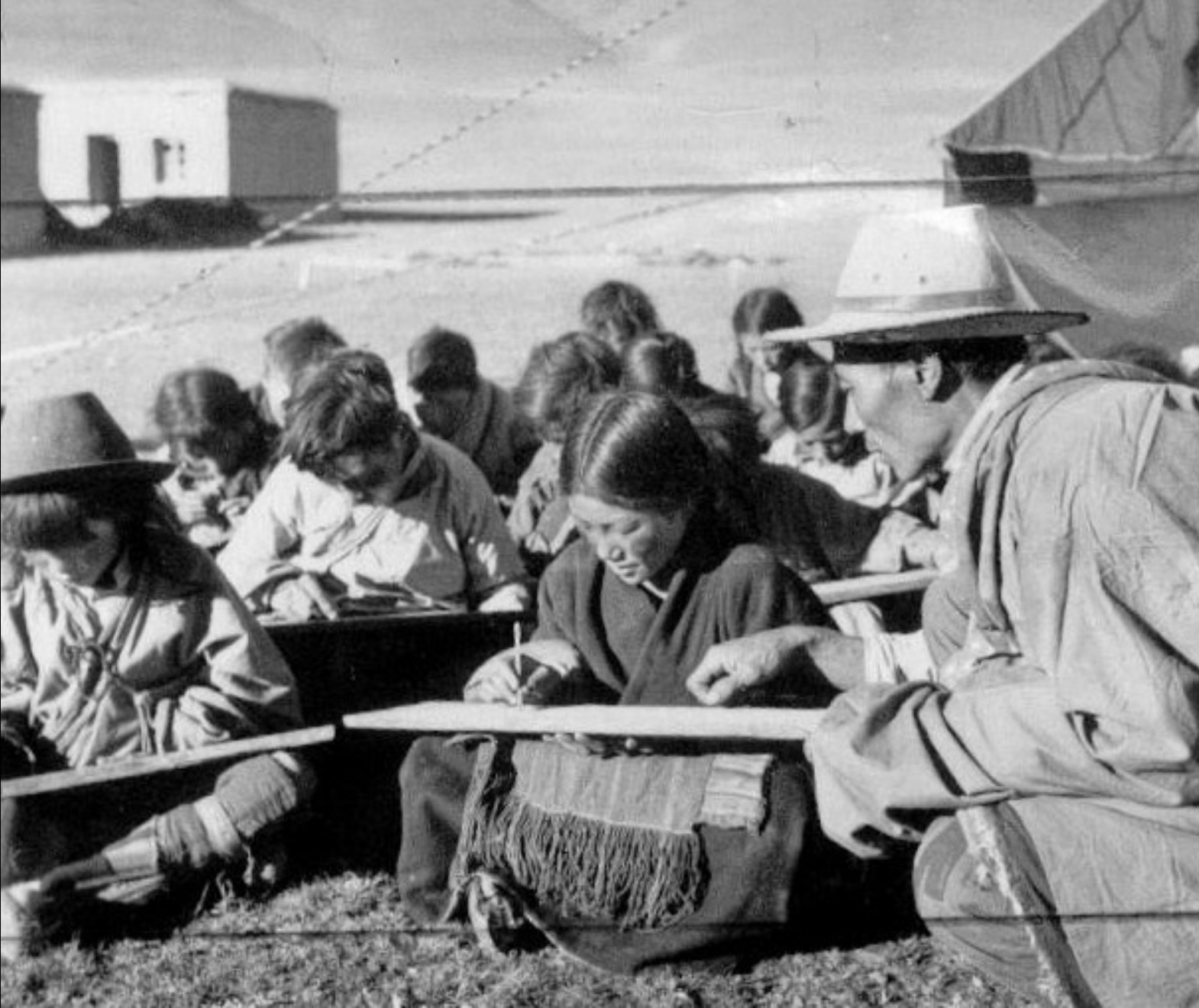

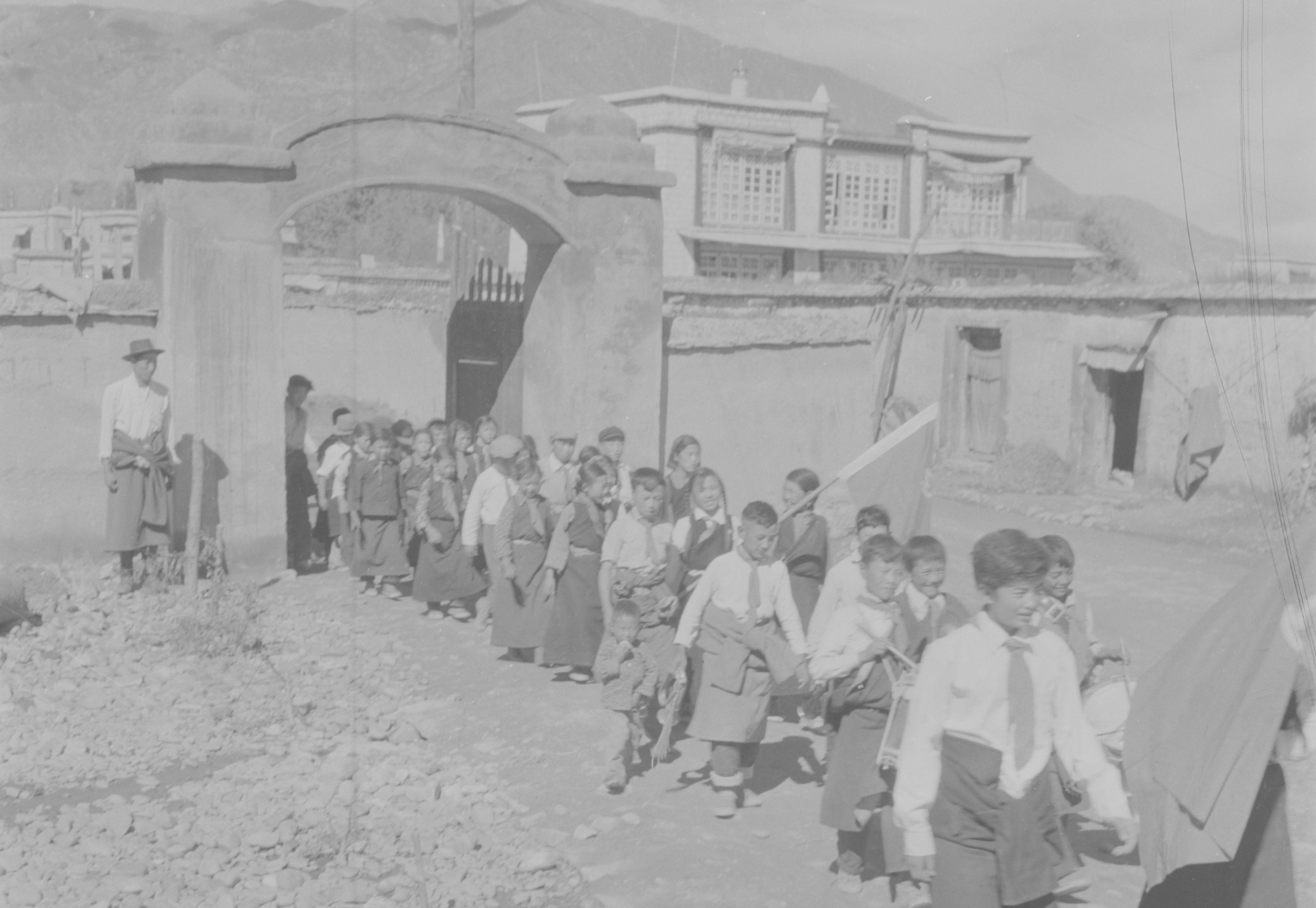

拉萨市第一小学本部学生们课后活动

拉萨市第一小学本部学生们课后活动

拉萨市第一小学本部执行副校长次仁拉姆老师在办公室认真修改学生作业

1985年5月15日,《西藏日报》头版刊登消息《自治区人民政府作出决定从今年九月起对全区公办重点中小学试行“三包”》。报道写道,为了确保重点中小学的教育质量,培养合格的中小学毕业生,自治区人民政府根据中央的指示精神,结合全区的实际情况,制订和下发了《关于全区公办重点中小学实行“三包”的试行办法》,对全区公办重点中小学实行包吃、包穿、包住。这一重大措施将于当年九月起试行。

1985年到2025年,从雅砻河谷到狮泉河畔,从藏北草原到珠峰脚下,教育“三包”政策如温暖的春风,吹拂了雪域子女40载,有力地推动了西藏基础教育的发展。

2024年,西藏第21次提升教育“三包”补助标准,惠及71.43万名学生。“包吃、包住、包基本学习用品”,看似简单的几个字,消除了农牧区孩子的求学之忧,让每个孩子都能站在同一起跑线上。

从昌都小学的第一声读书声到如今遍布城乡的现代化校园,西藏基础教育书写了“一个都不能少”的时代答卷,使教育公平的阳光普照雪域高原。

从少数人的特权到全体公民充分享有的权利

在旧西藏,教育被作为一种特权,由寺院和贵族所垄断,百万农奴没有权利接受教育。直到1951年西藏和平解放前夕,文盲仍占西藏总人口的95%。

新中国成立前,西藏教育以寺院教育、私塾教育和官办教育为主,具有浓厚的阶级性、宗教性和传统性,教育发展缓慢,教学条件落后,直到西藏和平解放前夕,仍没有正规的学校。

“拿我本人来说,以前,我们村几乎没有像样的教学点,老师没有像样的教材。直到上个世纪70年代,我15岁才在村教学点上了2年半工半读的小学。”退休多年的老教师多布杰说,“我记得70年代中后期,我在林芝县东久公社(现在是乡)一个边远的民族村教书,教学点都是木板房,没有课桌、黑板。上课时,学生都是围在一起听老师讲课,冬天一来大家冻得直哆嗦。”

时代在进步,西藏教育也在不断发展。

自治区教育厅党组成员、副厅长达娃卓玛说:“自治区成立后,根据《中华人民共和国义务教育法》,我区进一步明确保障适龄儿童、少年平等接受义务教育的权利。”

自治区成立以来,把教育优先发展放在重要的战略位置上,通过采取一切必要手段扩大教育资源。1985年,为提振群众送子女入学的意愿,我区对义务教育阶段的农牧民子女启动实施“三包”政策,成为撬动雪域高原教育普及率跨越式提升的“第一杠杆”。

达娃卓玛说:“‘三包’政策的实施及学生资助体系的完善,在兑现教育公平承诺的同时,极大改变了西藏群众的教育观念,调动了广大农牧民子女上学的积极性,在推动西藏青少年脱盲、基础教育发展和减轻农牧民负担等方面起到了非常重要的作用。不仅如此,西藏绝大多数群众在尽享教育福利的同时,还通过教育改变了个人及家庭的命运。”

“三包”政策的实施,圆了农牧区孩子的“上学梦”。在这一政策的保障下,西藏教育保障水平不断提升,教育普及水平实现历史性跨越。截至2024年底,学前教育毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段教育毛入学率、高等教育毛入学率分别为91.33%、97.86%、91.56%、57.81%,教育主要指标均达到或超过全国平均水平。

从“有学上”到“上好学”

走进拉萨市第一小学新建的学生食堂,10时30分左右,食堂后厨工作人员正在忙碌着。记者看到,整个厨房宽敞明亮,由里到外依次划分为肉菜分类区、清洗区、切菜区、操作间以及洗碗区,每个区域用透明玻璃隔开,从外面可以清晰地看见里面的操作。工作人员统一着装,每次操作完都会将区域内清洗干净,将物品归纳整齐。毛巾、刀具、生食、熟食等,每一件厨具、每一类菜品都有专门的消毒柜、存放地。

12时30分,在老师的引导下,一年级学生有序排成长队依次打饭,然后坐到指定的区域内就餐。食堂工作人员一一为学生盛汤、分发水果,孩子们吃得津津有味。“特别喜欢学校里的午饭,我觉得比家里的饭还要好吃。”学生丹巴次仁说。

“我们将‘食品安全’放在重中之重的位置,牢固树立‘生命至上、安全第一’的思想认识,高度重视学生的食品安全问题,无论是食堂各项设施设备的打造,还是食材的进货渠道,都严格按照《中华人民共和国食品安全法》及城关区学校食堂相关管理规定执行。”拉萨市第一小学本部执行副校长次仁拉姆告诉记者。

为了让孩子们上好学,从2012年开始,我区实施农村义务教育学生营养改善计划国家试点(不含县城学校),标准为每生每天3元。2014年起覆盖义务教育阶段所有农牧民子女在校生,并于当年11月将标准提高到每生每天4元。因地制宜地注重酥油、糌粑、蛋、奶、蔬菜、水果等食品的科学搭配,合理制定营养膳食标准,确保学生健康成长。

“进入新世纪以来,自治区持续深化教育改革,大力实施‘三包’政策并不断提高标准,全力推进义务教育均衡发展,昌都市配套出台了一系列控辍保学举措和提升教育质量实招,教育惠民的阳光普照三江大地的每个角落。”丁青县小学教师塔巴次仁说,“改变最大的是农牧民对教育的态度!现在,大家都争着把家里的孩子送到学校。”

昌都市第一小学藏文教师扎西介绍说,他所任教的学校是1990年建成的,当时只有8名教师、108名学生、1栋教学楼。而现在这里已经有155名教师、2112名学生,以及3栋教学楼,现代化的教学设施设备一应俱全。“国家每年投入大量资金改善边疆民族地区的办学条件,农牧民子女享受义务教育‘三包’政策,还有‘组团式’教育援藏等。”扎西说,如今在西藏农牧区,不管县城、乡镇还是村庄,最漂亮的建筑就是学校。

在解决学生“有学上”的同时,我区一直把教育作为第一民生工程,摆在优先发展地位,加大公共财政对教育的投入力度,制定出台了一系列教育惠民政策,着力推动学生“愿上学”“能上学”“上好学”。

——教育基础设施建设力度不断加大,各级各类学校办学条件明显改善,学校面貌发生根本改变。全区大部分中小学的校舍已由土石木结构改建成砖混、框架结构,并建有现代化的教学楼、实验楼、宿舍楼、图书馆和阅览室,配备了图书、仪器、标本、课桌椅等教学设备和文娱体育用品。

——通过培养、培训、引进、援教等多种形式,加强教师队伍建设,做到待遇留人、感情留人、事业留人。目前,全区已建立起一支以藏族为主体、数量基本满足、结构和水平基本适应现代教育发展需要的教师队伍。

——现代信息技术在教育教学领域广泛应用,信息资源“班班通”和数字化校园建设覆盖到城镇、农牧区学校和部分教学点,全面带动了教学内容、教学手段和教学方法现代化,极大地改善了西藏现代教育技术环境,即使偏远地区的孩子也能享受到优质的教育教学资源。

从满足基本教育需求到实现人的全面发展

“没有西藏教育的发展,就不会有我个人今天的发展。当我走进农牧区,看到建设美观、设施完善的校园时,总会从内心发出感慨。”多布杰作为一名亲身经历者,对西藏教育事业的快速发展深有感触。

1951年,昌都小学建立,这是西藏历史上第一所现代意义上的学校。1952年,拉萨市第一所小学——拉萨市第一小学成立。自此,西藏教育事业从无到有、由弱变强,如雨后春笋般发展起来。

目前,我区已基本建立起以区内办学为主、区内外教育相结合,包括学前教育、中小学教育、特殊教育、职业教育、高等教育和成人教育在内的、较为完善的社会主义现代民族教育体系。一大批以藏族为主体的各民族优秀人才脱颖而出,人民群众科学文化素质明显提高,国民综合素质显著提升。

“可以说,现在受教育的这批孩子是很幸福的!”扎西说,“上学不用交学费、住宿费、书本费,上大学之前基本不用花家里的钱。”

“‘三包’和免费教育让学生家长‘零负担’,家长都愿意送孩子上学。”次仁拉姆说,家长只需要把孩子送到学校,孩子的生活、学习全不用操心。

一系列优惠政策在“垫高”公平起点的同时,西藏教育迎来了一个崭新的时代,两组数字印证了西藏自治区成立60年来西藏教育的发展成绩:1965年底,西藏自治区有公办小学68所、民办小学1485所、中学5所,有小学在校生5.6万人,初中在校生1359人,以扫盲为主的农牧民夜校学员逾1.2万人;截至2024年,西藏共有各级各类学校3618所、教职工9.66万名、在校生总数达到97万人,超过西藏总人口的四分之一。

沧桑巨变,春华秋实。60年以来,西藏教育事业发生了翻天覆地的变化。今日的西藏教育领域,政策之优前所未有、保障之强前所未有、成效之好前所未有,与全国同步进入高质量发展新阶段。站在新的历史起点上,西藏正沿着一条具有中国特色、西藏特点的道路迈步向前,新时代的西藏教育必将为之提供充分的人才保证和智力支持。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号