图为格桑旦增在合作社展示柜台检查茶叶包装。尼玛潘多 摄

图为格桑旦增带领群众巡边,并在途中宣讲党的政策。

图为格桑旦增巡边途中遇大雪。

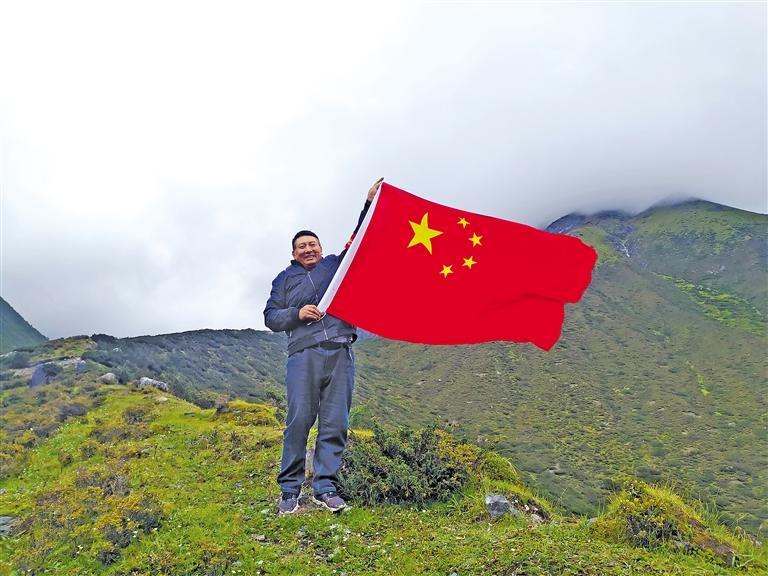

图为格桑旦增在巡边途中展示国旗。

图为格桑旦增在合作社翻看党员学习材料。尼玛潘多 摄

图为格桑旦增带领群众巡边,并在途中宣讲党的政策。

每一天,他都在行走。微信运动上,他的步数从来没有低于一万步,哪怕是节假日。

他个子不高,人很壮实,脚力稳健,耐力极强,走在他后面,颇有些吃力,但他说这些年脚力不如从前了。

他走路,不是出于健身,这是他的习惯,从18岁开始养成便停不下来的习惯,沿着林间小路,沿着崎岖山路,走走停停,看看熟悉的树林,看看熟悉的山石,看着每一户村民的房子,看到每一处平平安安,他才舒心返回。

他就是错那勒门巴民族乡的人大主席格桑旦增。

(一)

错那勒门巴民族乡,地处喜马拉雅山谷深处,平均海拔2350米,气候宜人,植被茂盛,风光秀丽。

在气候宜人的7月,乡政府所在地勒村,被绿色植被和各色野花围拢,在时不时的鸟鸣声中,犹如仙境,特别是村前的娘姆江,奔腾不息,那哗哗的水声,让这个小村庄充满生机与活力。近些年来,通过兴边富民行动和国家特色小城镇建设,勒门巴民族乡的家家户户都住上了两层楼房,用上了冲水马桶,门前屋外种着蔬菜和鲜花,日子过得富足而惬意,人人脸上都洋溢着幸福的笑容。

勒门巴民族乡很小,一个乡才两个村,勒村和贤村,人口不足200人,但勒门巴民族乡对于西藏,对于我国,有着举足轻重的地位。它南与印度接壤,西与不丹毗邻,边境线长68公里,乡政府距实际控制线最近距离为3公里,具有非常重要的战略地位,是错那乃至全国重要边境乡镇之一。

地处边境的村民们,对祖国怀有深厚而朴素的感情,他们常年坚持巡边护边固边,保护祖国的每一寸土地,身体力行地做“神圣国土的守护者、幸福家园的建设者”。

在他们当中,作为勒门巴民族乡人大主席的格桑旦增,堪称典范与楷模。

格桑旦增读书不过一年半时间,从13岁开始跟随父亲上山放牧,基本走完勒门巴民族乡的每一寸土地,对于生他养他的这片土地,他了然于心,每一道沟坎,每一条溪水,每个花花草草,都刻在他的心上。年满十八岁,他正式加入守边队伍,用他的胆略、细心、严谨和勇毅,赢得了组织的信任和群众的称赞。

有道是,家庭是孩子的第一所学校。格桑旦增的父亲次仁格桑是一名老党员, 1959年5月,解放军进驻勒布沟,在贤村村民家借住3个月。那时的次仁格桑年轻,每天跟住在家里的军人打交道,发现他们友善且慷慨,便喜欢跟他们玩在一起,听他们讲大山外的故事。

1962年,对印自卫反击战时,熟悉当地地形的次仁格桑和9名年轻人主动充当解放军的向导,为部队领路、帮助运送物资、收集情报,英勇的部队在支边群众的支持下,3天之内将来犯者打回了老家,守住了祖国的领土完整。

鉴于次仁格桑的优秀表现,1966年,他被光荣吸收入中国共产党,1970年担任勒门巴民族乡党支部书记。在外是书记,在家是家长,为了给孩子们树榜样引正路,感恩教育是第一课。他常常这样教育子女:“是中国共产党让我们翻身做了主人,是中国共产党给我们分了土地。做人要知道感恩,党的恩情永远不能忘。”

在父亲的影响下,孩子们从小就有了拳拳爱国之心,在为人干事上表现优秀,大儿子格桑次仁当选村干部,在群众中口碑不错,但就在干事创业的壮年,在去错那开会的途中不幸遭遇车祸,英年早逝。

1989年,年仅18岁的格桑旦增被乡亲们推举为村民委员会委员。这一年起,他便担起了巡边护边的重要任务。“守护好祖国的每一寸土地是边民的责任,更何况我是村民委员会委员,这是我义不容辞的职责。”每次在国境线上巡边,看着草木葱郁、美丽如画的风光,他对祖国的热爱就增加一分,从1989年开始,他就不停地向党组织递交入党申请书,先后递交了十几份,同时在行动上不断向党组织靠拢,他的努力被组织肯定, 1991年,他终于被吸收入党。他说,这是他一生中最荣耀的一件事。

格桑旦增对勒门巴民族乡的山山水水了如指掌,哪里有崖口,哪里有陡坡,哪里能饮水,哪里能避风,什么地方野兽出没,他都清清楚楚。但在风雨交加的夜晚,他也受过迷路的苦,在岩石下将雨衣铺在地上睡觉是常事,浑身湿透,瑟瑟发抖也是常事。

巡边线路有3条,最长的路,需要一个星期左右,路长险阻,除了爬坡上石,还要注意脚下打滑。林地潮湿,稍不注意就会打滑,一滑下去就是悬崖峭壁,体力和精神一直处于高度紧张之中;尽管每月都在巡边路上,但林区的草木长势极快,每次都必须手持砍刀,披荆斩棘杀出一条路,因此,背上的行李不能太多,除了简单的吃食,最多是一条夜宿用的薄薄毛毯。天黑了,把雨衣铺在地上,盖着一床毛毯就是一种奢侈,更多的时候,只能找个稍干的地蜷缩着对付一晚;听闻猛兽的声音,就唱着歌给自己壮胆。

勒布沟雨季长、雨量大,时不时被浇个透是常事,鞋子从来没有个干的时候,足底泡得发白刺痛,衣服又被树叶上的雨滴和露水打湿,有时还会被突如其来的暴雨浇个透,这时候唯一的办法就是通过身体的热量,让衣服蒸发水分。格桑旦增说,有时晚上浇透了,第二天醒来烧茶,在火堆旁烤火,能看见衣服裤子上水汽升腾,像电影中的特效镜头。当时没有觉得这是多么苦多么难的事,多年后,风湿病缠身,关节疼痛,才知道是那时候落下的病根,到现在,一遇天气变化,膝盖就会用疼痛警示他。

说起最后怕的事情,那是2002年的夏季,巡边途中,突降暴雨,平常潺潺细流的小溪,水量猛增,瞬间变成波涛大河,那时他已走了近60公里的山路,身体极其疲乏。雨没有停歇的意思,水越涨越高,等待只会增加险情,他举起砍刀,果断地砍倒了一棵树,用这棵“救命树”搭桥,抱着树干艰难地爬到了对岸。即便是今天回想起当时的境况,他仍心有余悸。

谈起那时候巡边的苦,格桑旦增说,那时身强力壮,有的是力气,累了一天,睡一觉就能缓过来,但最缺的是装备,特别是胶鞋,有一次,他的鞋底和鞋帮完全分家了,还有一半的路要走,只好折几根鲜竹,把鞋帮和鞋底绑起来,高一脚低一脚走路,因为竹子硌脚,脚上起了大泡,只能忍痛而行。巡山一趟下来,一双鞋子基本废掉了,那时家境不富裕,日子过得捉襟见肘,鞋子即便破了烂了,也不舍得扔,在上山的路上顺便采些荨麻晒干,抽出其中的丝,用这些丝捻成线,特别有韧性,用它把鞋缝上,还能再顶一段时间。

在这样艰苦的条件下,格桑旦增一年中沿着最长的线路(来回80公里)每月要巡边一次,其他的线路,每年最少都要走上百次。

漫长的巡边途中,一个好的搭档,不仅能让孤独的路程变得轻松,还能共同承担很多,他必须熟悉线路,配合默契,有胆有识,格桑旦增也有过这样的搭档,他叫格桑次仁,两人一起走过了太多的路,克服了太多的难,可以说是生死与共的好友。

有一次,他俩结伴巡边,走的是最长的线路。翻越雪山时气温降到零下10几度,走到峡谷时气温又升到30多度,一冷一热,两人都感冒了,过最密的森林时,又突遇一场大雨,浑身湿透,冷得嘴唇发乌,哆嗦不止。在黑夜中,你拉着我,我扶着你,蹒跚而行,直到格桑旦增发现了一个可以休息的山洞,两人才找到了一丝生的机会,没法烧火取暖,只能摸出几个油饼充饥,打着哆嗦喝点凉水,等着天亮,等着体力恢复。

只可惜在不久之后,这个好搭档因病离世,让格桑旦增心痛不已。

在勒门巴民族乡,巡边守土已成为村民的自觉,凡16岁以上、65岁以下的男子,都加入到巡山队伍中来,巡边的队伍日益壮大,装备也日益精良,连上山的放牧人都有着很强的守土意识,都恪守着放牧到哪儿,巡逻就到哪儿的信念。

格桑旦增的儿子上大学之前,也被他带着巡边,让他看看父亲和爷爷走过的巡边路,让他从小有一颗为祖国守好每一寸土地的信念。如今,他的一双儿女都大学毕业,女儿回到家乡后,在父亲的影响下,也于2017年加入了中国共产党,并加入了联防队,担负起巡边的重任。“我已经走过了最短的巡边线路,走在艰险的路上,感受到父辈们为此付出的一切,特别感动,特别自豪。”他的女儿如是说。

格桑旦增说,现在很多地方通公路了,巡边路也有40余公里通汽车,余下的路程也因为有防水的装备,有睡袋,有方便食品,变得轻松了许多。

格桑旦增是个特别有心的人,他自己手绘了一幅巡山地图,把山名、崖名、水名、牧场名都用藏文标注好,前后修改了多次,确定无大的误差后,请一位同事帮忙制作,现在就贴在他的办公室内,为后来巡边人提供了很好的借鉴。

(二)

格桑旦增的有心还体现在他对民族文化的继承和发展上。门巴戏——阿吉拉姆是藏戏的一个重要种类,具有浓厚的地域色彩,舞蹈多以模仿动物为主,另外在唱腔上没有传统藏戏的帮腔,需要个人独自完成。为了更好地继承和发展这一传统文化,1986年,山南市群众艺术馆在当地选拔了一批年轻人,专门组织了一期培训班,请老艺人为年轻人传授传统门巴戏,作为当时最年轻的学员,格桑旦增悟性高、学得快,成为其中的出类拔萃者,于1992年参加了拉萨雪顿节,献演了门巴戏《诺桑王子》,他在其中扮演路姆。

2007年,门巴戏——阿吉拉姆被列入国家级非物质文化遗产,2008年,格桑旦增被评为国家级非物质文化遗产门巴戏——阿吉拉姆的传承人。

作为门巴族,格桑旦增对门巴戏这个独一无二的传统艺术有很深的情结,非常担心它后继无人,为此,他争取各方面的支持,并亲自带学员,终于在2017年恢复了有16个人组成的勒门巴民族乡门巴戏表演队,并带着这支队伍参加了拉萨非物质文化遗产展演,参加了江苏昆山百戏节,用质朴的表演惊艳了一方。

勒门巴民族乡,自然风光秀丽,旅游资源丰富,拥有森木扎、岗亭瀑布等多处知名旅游景点,自2018年勒门巴民族乡特色城镇建成并入住后,当地迎来了旅游旺季,每逢长假,这里的家庭旅馆爆满,经常一房难求。这时,勒门巴民族乡门巴戏表演队大显身手为游客演出,成为游客了解门巴族和门巴文化的重要窗口,成为当地旅游的一大特色与亮点。此外,每逢节假日,格桑旦增也会组织一场场门巴戏表演,丰富群众的精神文化生活,还时常组织演出队到驻地部队开展慰问演出,密切军民鱼水情。

如今,勒门巴民族乡门巴戏表演队在乡里有自己的排练室,格桑旦增请来山南市群艺馆的知名艺术家巴桑老师,正在编排门巴戏《卓瓦桑姆》,这在门巴戏史上是一个突破,历史上门巴戏只有《诺桑王子》一个剧目。

在勒门巴民族乡,只要说起“恰巴”书记,大家无人不识,这是大家对格桑旦增的爱称。“恰巴”在门巴语里,就是小孩子的意思。这个百姓心中的小孩子,现在已经50多岁了,为了大伙的这份信任,他的每一步都走得特别踏实。从2012年开始,他每天记日记,对村里、乡里的大小事都进行记录,兴边富民行动、特色小城镇建设、国电通乡,这些大事喜事,一件不漏,同时,对哪些工作做得不到位、哪些工作不够仔细,都有认真的反思,到如今他已整整记录了10本,并且每年年底时,他还会对这一年的工作进行总结和提炼。

这个只上过一年半学的汉子说,他这样做,是想通过总结经验,找到更好的工作方法。

(三)

勒门巴民族乡如今生活富庶,2021年,乡里的人均收入达到25000元,其中,国家对边境、护林、联防等方面的补贴不低于22000元。当地没有一个外出务工人员。用格桑旦增的话说,我们这里开展事业的人都不够,根本不必外出挣钱。

在所有收入中,茶叶是个大项。由于当地气候适宜茶树种植, 1968年,由国家投资,在当地试种茶树成功。1971年,正式成立了高峰茶厂,后因销路不好,改革开放后,茶厂解散,把茶树分到了户,但由于技术原因和管理水平等各种因素,每户的茶叶质量良莠不齐,又没有统一的商标和价格,在市场上没有竞争力。

2013年,勒门巴民族乡茶叶农牧民专业合作社成立。成立之初,由于对前景和发展无法预料,有很多人持观望态度,这时候也是格桑旦增带头把自家的一亩茶树投进去。当时,他的妻子颇有怨言,认为平常都是她为茶树出工出力,做这么大的决定,竟然不经过她的同意。格桑旦增就说服她:“我是领导干部,大家都在看我呢,我不第一个站出来,谁都不愿意。”

现在的合作社由勒村、贤村“两委”班子成员、农牧民群众共计151人组成,共有可采摘茶树210亩。在安徽援藏技术人员的“传帮带”下,已经培养出了3名骨干炒茶技术人员,合作社的员工也分批到茶叶盛地——安徽黄山实地学习,技术水平大大提升,能够从事茶叶种植、清茶加工、嫩茶加工等。

在安徽援藏干部的帮助下,如今合作社生产的大叶茶、红茶、绿茶、速溶茶4种产品在市场极受欢迎,供不应求,已成功打造“勒仓莲”品牌。2021年,茶叶合作社的收入达321.55万元,其中,落实群众工资103万元,茶田租金及分红104万元,发放大学生鼓励资金、困难群众慰问及各类福利累计10.5万元。

如今,合作社建立了连心党支部,格桑旦增又有了新职务:党支部书记。采访格桑旦增那天正好是7月1日,格桑旦增戴着党徽,自豪地带着记者在车间参观,这是炒茶车间,这是烘干机,这是包装车间……脸上荡漾着骄傲与激情,他说,过两天,他就要带着合作社的技术工到林芝的易贡和波密茶厂取经,学习人家先进的技术和做法,结合我们当地的实际,拓宽合作社发展的路径。

“我们这里是林区,保护林木的任务重,要拓展茶树栽种面积很难,但茶业发展是必须的,我们就在道路两边做了挡墙,试种茶树300余亩,扦插的都是经过专家论证后适合当地气候的茶树品种。现在的村民依托科学技术发展茶业的信心很足,学习科学技术的愿望也很强烈。”

2012年9月,格桑旦增在自治区第一批选举优秀村(居)干部到乡镇任职工作中晋升为乡镇公务员,现在的他身居多职,但他一刻也不敢怠慢,把乡里的事村民的事都记在心上,特别是巡边的事,每年都要身体力行去几次,即使没有特意去巡边,只要在勒门巴民族乡,早晨起床后,他都要沿着山路走个四五公里,看有无异常,顺便到几个旅游景点转转,看看景点有无事情需要帮助处理,闲了,就静静地站在对岸,看着勒村的美景,感慨家乡的变化,也思索着如何协同乡领导班子把那些美好的计划实现好。

为了激发当地群众的积极性,勒门巴民族乡党总支在群众放牧点建立了临时党支部,构建了边境党建长廊,格桑旦增经常到这些卡点宣讲,每次宣讲,他最爱说的一句话就是:“党永远是勒门巴民族乡群众的主心骨,我们与党的关系就像是鲜花和阳光,树木和雨露。”

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号