自治区古籍保护中心和罗布林卡管理处联合组成的古籍普查团队(左二为久米次成)。

“传承,是我们对事业最高的敬仰。”

谈起古籍保护,年过五旬的久米次成,字字铿锵。

位于罗布林卡措吉颇章(湖心亭)西南的一间小黄屋,被包围在一片绿意葱茏之中。屋内一个上锁的铁箱内,一捆捆尘封已久的珍贵古籍,每天等待着古籍普查员的“寻觅”。

作为自治区古籍保护中心和罗布林卡管理处古籍普查团队一员,久米次成和其他三位同事负责的准增颇章(持舟殿),相当于罗布林卡的藏经阁,馆藏古籍种类繁多、数量庞大。

久米次成(左一)在布达拉宫参与贝叶经保护工作。(资料图)

准增颇章内,四周高耸的经架,堆放着数以千计的经典古籍,内容涵盖宗教、建筑、艺术、医学、历史、语言、文学、哲学等领域。这些古籍书写或印刻在长条的藏纸上,由上下两块木板夹护,这种独特的装帧方式,被称为“梵夹装”。

古籍普查登记,是古籍保护利用的基础性工作。

在过去5 年多的时间里,普查团队在准增颇章和小黄屋之间,日复一日、两点一线。通过手写和电脑录入形式,对每部数百页的古籍,从内容、材质、年代、重量、尺寸、破损等情况,一一记录并提出修复等建议,如同为古籍办理“身份证”,出具“体检单”。

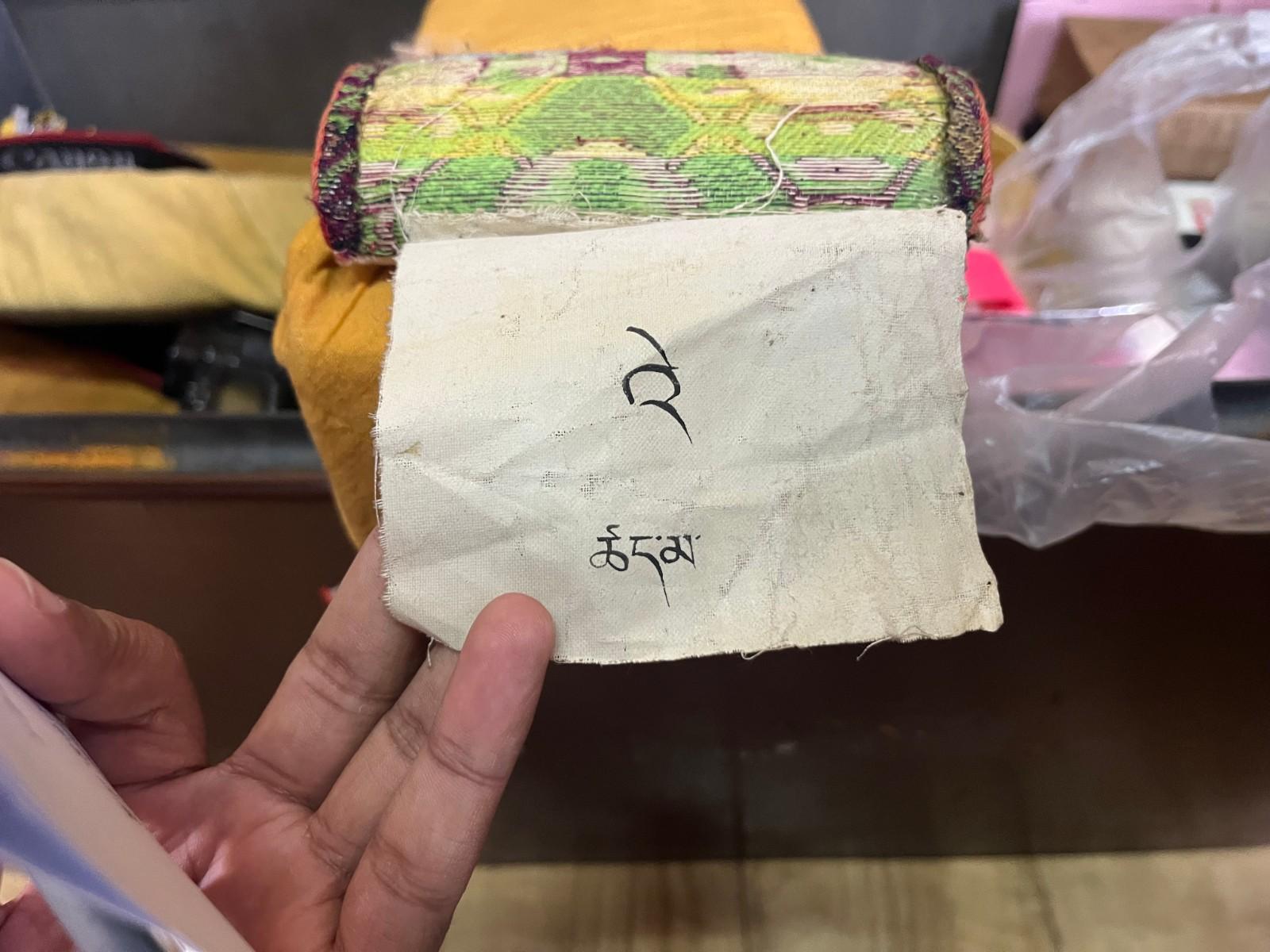

记者看到,作为普查成果之一,完成普查的古籍在原编号的基础上又新分类了10个序号。久米次成解释:“这些数字对应着登记册上的古籍名称,不仅为古籍的管理使用提供了更高效的检索方式,同时也避免了古籍反复翻阅造成破损的风险。”

2022 年,自治区藏医院在相关重点研究工作中,专家学者运用这样的编号,精准查阅所需资料,为学术研究、文化传承发挥了古籍文献的重要价值。“让承载古人智慧结晶的古籍走出库房,就是我们最大的心愿!”久米次成感慨道。

罗布林卡古籍函头签上用藏文字母排序的目录原号。

久米次成和古籍的情缘,由来已久。

从16 岁初次在山南市敏竹林寺研习经典接触古籍,后来在北京藏语系高级佛学院深造,到最后入职罗布林卡管理处,他长年深耕古籍保护——

罗布林卡历次文物保护修复工程中,他以对藏、梵文种及书法的优势专长,出色完成了重要文书的书写任务。

2006 年起全程参与传世极少、文献价值不可替代的贝叶经修复工作,获得区党委、政府“突出贡献个人”荣誉称号。

数十载笔耕不辍,出版藏、梵文书法专集《世传妙苑》《印藏班智达和译师之梵文兰札体和乌尔都体传承》《吞弥墨颜》等专著,在我区非遗传承领域建树显著,2017 年成为我区第一批“西藏工匠”称号获得者……

久米次成正在进行古籍普查登记。

眼前,相比荣誉和头衔,久米次成朴素、谦虚的为人,以及对事业的追求和热爱,也是他身上闪耀的发光点。

“书籍犹如孜孜不倦的导师,古籍更是如此!”

久米次成以自己的经历告诉记者,从小酷爱书法的他,一直有临摹记录各类梵文字体的习惯。其中,某一次记录的一段梵文内容极为少见、不解其意,拜访诸多专家也是悬而未决。

久米次成为学员讲授自治区级非遗项目兰匝体书法知识。

多年后,在一本尘封的古籍中意外发现同样书写的梵文内容,并详细配有其音译、意译等内容,多年的“心头之谜”得以解开。当时,欣喜之余,他下定决心:要让古籍成为更多人的良师益友。

为此,他利用每天的午休时间,延续多年在家中为慕名前来的学生无偿传授藏、梵文的书法等系统知识,受教学员上千人。同时,搜集罗布林卡内殿堂壁画上的文献资料,其研究成果正着手收录成册出版。

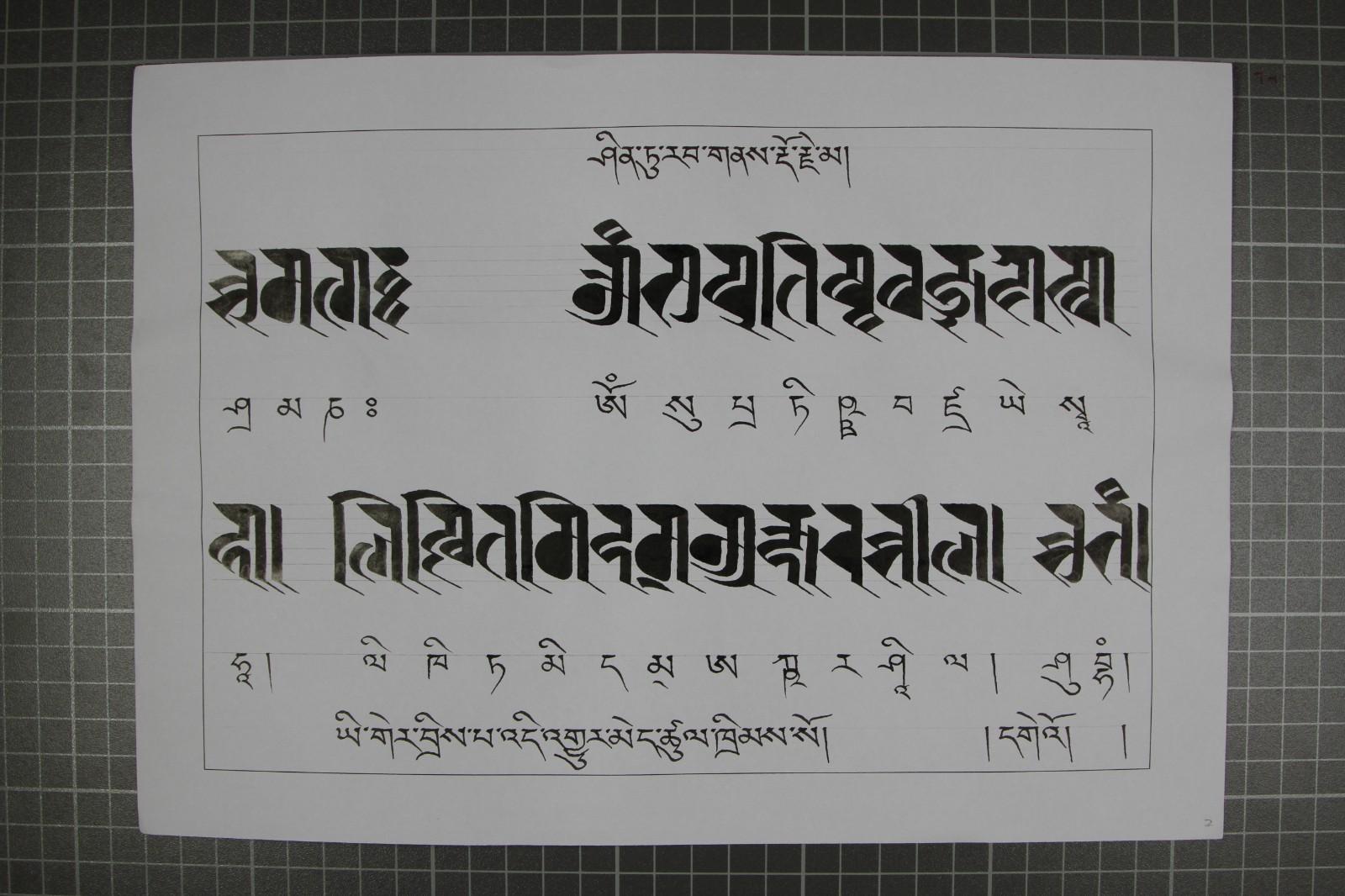

久米次成书写的兰匝体书法作品。

“我们生逢盛世,见证了国家对古籍等在内文化保护工作的累累硕果,我们不能再让文化遗产真的成为‘遗产’。”久米次成语重心长地说。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号