图为游客在浙江省嘉兴桐乡市濮院镇的濮院时尚古镇内观看非遗滚灯表演。新华社发

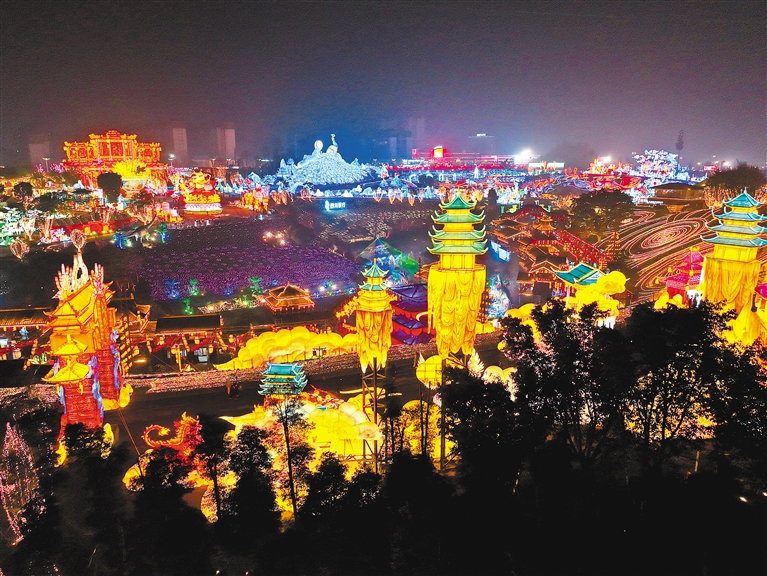

这是1月17日在四川省自贡市第31届自贡国际恐龙灯会上拍摄的彩灯灯组(无人机照片)。 新华社记者 王曦 摄

图为在山东省临沂市沂南县红石寨景区举办的新春庙会上,游客在观看手工艺人现场制作非遗面塑。新华社发

图为巴基斯坦首都伊斯兰堡的国家纪念碑亮起红色灯光。 新华社发(艾哈迈德·卡迈勒 摄)

图为人们在俄罗斯圣彼得堡涅瓦河畔观看亮起“中国红”的冬宫桥开桥。新华社发

核心阅读

2025年春运期间,全社会跨区域人员流动量将达到90亿人次,总量将创历史纪录。

“年夜饭预订”“年夜饭餐厅推荐”相关搜索量月环比提升256%,年夜饭线上预订量同比增长305%,“非遗美食”需求激增。

大年初一票房为18.05亿元,观影人次为3515.12万,创造了新的单日票房和观影人次纪录。

海外游客“灯会”“京剧”“川剧变脸”等非遗类项目门票订单同比增长超6倍,预计非遗体验项目还将迎来更高增长。

百节年为首,四季春为先。

当乙巳新春款款而至,赶春运、互拜年、共团圆……熟悉的年味儿扑面而来。

中国人庆祝千百年的节日,如今又有了崭新的注脚——一个多月前,“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”成功列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

从“传统节日”到“文化遗产”,从“中国年”到“世界年”,乙巳春节的年味儿,更懂人们的心意。

“和”的向往,更如意——

过年回家,回家团圆。春节期间丰富多样的活动,寄托着中国人对“和”的向往。

据交通运输等部门预计,2025年春运期间,全社会跨区域人员流动量将达到90亿人次,总量将创历史纪录。

“流动的中国”见活力,也见实力:今天,国家综合立体交通网里程达到600万公里,交通基础设施网络加速布局,“家”的时空距离越来越近,换来更快捷、更易得的团圆。

充满仪式感的团圆饭,也有新味道。

据商务大数据监测,节前各地大型农副产品批发市场生活必需品库存充足,价格总体平稳。越来越多重点商超适当延长营业时间,开通配送到家服务。

美团数据还显示,“年夜饭预订”“年夜饭餐厅推荐”相关搜索量月环比提升256%,年夜饭线上预订量同比增长305%,“非遗美食”需求激增。

从全家囤货到随买随吃,从自己做到下馆子,从吃家常菜到吃各地特色菜……品尝着越来越美味、越来越省心的团圆饭,中国人的和文化流淌在餐桌上。

“美”的追求,更丰富——

“青城双姝”重现《白蛇传》故事,华彩神州系列灯组恍若仙境下凡……1月17日晚,2025年“非遗贺新春·点亮中国灯”蛇年灯会灯彩展示主会场活动在四川自贡启动,汇聚全国15个省市27项灯会灯彩非遗代表性项目。

古老的赏花灯、逛庙会、闹社火习俗里,中国人对美的追求始终如一;先进的声光电技术加持下,春节之美呈现越来越丰富的表现形式。

今年,文化和旅游部重点推进10项“非遗贺新春”系列活动,其中不少都与新技术、新创意相关:“文脉颂中华”春节非遗宣传推广活动开展线上集中宣传展示;“我的家乡年”视频直播活动让各地群众在网上分享和感受家乡年味;“非遗贺新春 AI中国年”春节非遗文化传播活动以科技赋能非遗传承和传播。

更有创意、更广范围的春节民俗活动和非遗实践,让年味更浓,让生活更美。

“新”的时尚,更蓬勃——

新,是年的定语。

“准备看什么新片?”“春晚上的新歌听了吗?”“走亲戚穿哪件新衣?”新年的选择,如今更多了。

观影已成为新年俗。据国家电影局统计,大年初一票房为18.05亿元,观影人次为3515.12万,创造了新的单日票房和观影人次纪录。

旅游也是过年新时尚。

同程旅行平台数据显示,除夕当天全国各地主要景点的客流量较假期前一天上升了四成多,尤以主题乐园、人文古迹等适合家庭出游的景点客流量增幅最大。除夕夜吃完团圆饭,全家一起逛景点成为不少市民的守岁新选择。

越来越多新年俗正在成长:逛大集、买潮玩、抢红包……在年轻人“花式”过节的时尚中,非遗国潮、春节年俗焕发新的蓬勃生机。

“潮”的味道,更出圈——

近日,“新春有礼 一起过节”——2025年中国文创新春海外推广活动在全球多地拉开帷幕。以春节文化主题文创产品为桥梁,这一活动向海外友人寄送承载中国精神内涵的文创好礼、发出节日问候。

在全球多个角落,外国朋友沉浸于中华文化的独特韵味之中:阿联酋迪拜,专业模特试穿起马面裙;西班牙格拉纳达,中外友人一起品茶论道;沙特阿拉伯利雅得的“新春大集”上,文创展示的非遗魅力吸引当地观众驻足……

当“China Travel”成为2024年全球热词,升格“世界年”的春节引起更多人瞩目。

携程数据显示,春节假期入境游市场进一步增长。近1个月,海外游客“灯会”“京剧”“川剧变脸”等非遗类项目门票订单同比增长超6倍,预计非遗体验项目还将迎来更高增长。

始终和美、永远新潮,春节因此辉光日新。

怀着最美好的期盼,向着新的春天,愿我们的生活“巳巳”如意、我们的文化生生不息。

(新华社北京1月30日电)

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号