鲁古琼手工坊门店外景。

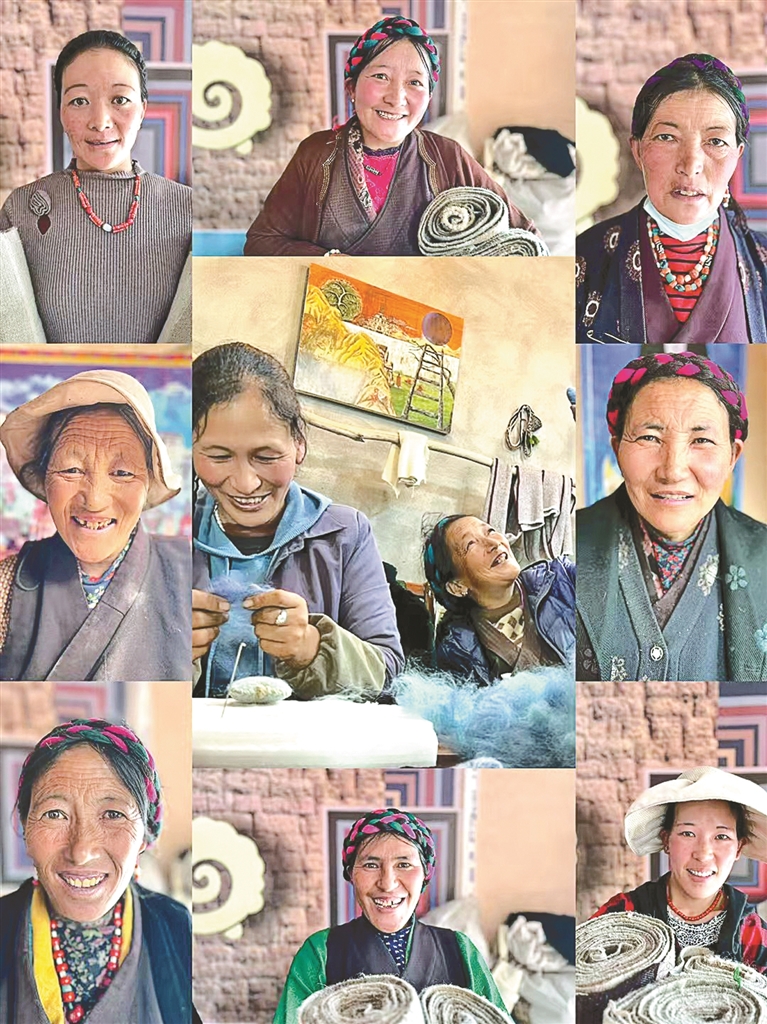

鲁古琼手工坊部分织女肖像。

次仁曲珍(左五)和鲁古琼手工坊部分织女的合影。

次仁曲珍在工作室裁剪布料。

织女们展示鲁古琼手工坊作品。

鲁古琼手工坊产品在上海市某市集展示、售卖。

西藏的织物,承载着这片土地千年的呼吸。那些由高原植物染就的色彩,是大自然的馈赠,也是无声的历史。

次仁曲珍,是这部历史的当代书写者之一。

从小在祖母的织机边长大,次仁曲珍耳濡目染的不仅是彩线交织的技艺,更是与植物对话的古老智慧。传承这一手艺,次仁曲珍并没有止步于复刻传统。她以现代的审美与认知,将“纤维艺术”的概念织入西藏氆氇之中。她设计的作品,既有可日常佩戴的围巾、披肩,也有在美术馆展出的艺术挂毯;既保留着草木染的质朴,又注入了当代设计的灵动。

从山南市措美县的小村庄,到北京、上海的各类展厅,次仁曲珍和她的团队用一梭一线,让西藏织物跨越了地理与文化的阻隔。次仁曲珍创建的“鲁古琼”,不只是一个品牌,更是一个窗口。通过“鲁古琼”,世界看到的是生生不息、依然滚烫的文化生命力。

从灶台到织机:用最自然的色彩染出多彩人生

次仁曲珍,曾经是山南市措美县一名寻常的家庭主妇。和身边其他妇女一样,她的日子里满是孩子的嬉闹、田埂的晨露与牛羊的足迹,简单平淡,却也透着踏实的幸福。唯有闲暇时,记忆里祖母指间翻飞的彩线,连带着织机“哒哒”作响的节奏,一起在她心里漾开层层涟漪。

2013年,次仁曲珍迈出探索的第一步,开起了一家淘宝店铺 ,出售家乡特色产品。2019年,她牵头组建了一支妇女编织团队;2021年,她获评“植物染色技艺非遗传承人”,并成立了山南艺翁商贸有限公司。

公司成立后,她向村里其他姐妹发出邀约,组建了以传统手工艺为核心竞争力的羊绒制品织造团队,并正式注册“鲁古琼”品牌,成功将昔日的小作坊发展为在区内外拥有一定影响力的企业。如今,次仁曲珍创立的“鲁古琼”文创店,已是措美县扎西曲登村里的一抹靓丽风景。

次仁曲珍的作品里,藏着最鲜活的家乡印记。养育她的山川湖泊,是她的灵感源泉;田间肆意生长的一花一草,为她铺就了独一无二的色彩版图。

店铺里的小动物文创,个个憨态可掬、毛绒绒、圆滚滚很是讨人喜欢;五彩织绳牵着一颗用羊毛缠绕的湛蓝色的心,伸手一碰,软乎乎的,轻轻按压时,还会像心跳般微微起伏……各式各样的文创包包更是让人挪不开眼。

编织离不开染色,可传统工艺常用来染色的野生植物根茎,过度采挖会破坏当地生态;若换用矿物染料,排出的废水又会污染土壤——两难的困境下,次仁曲珍将目光投向了身边的大自然。

山南本就盛产核桃,用核桃皮染色是最自然的就地取材;除此之外,各色果皮、废弃的菜叶,都成了她信手拈来的天然“颜料库”。“连菠菜、咖喱粉我都试过。”次仁曲珍笑着说,“这么做不仅解决了染料难题,一定程度上还节省了成本。”

正是这些充满巧思的尝试,让她在颜料板上渐渐晕染出越来越丰富的色彩。

28位藏族妇女:用心编织五彩梦想

清晨,阳光翻过窗棂,洒进编织坊里,落在村里的老人次仁卓玛捻住梭子的指尖。只见她右手手腕轻轻一送,缠着彩色丝线的梭子便顺着经纬滑入布面,左手拇指抵着布边轻轻一推,梭子又稳稳回转,梭子来回穿梭之间,原本素白的胚布上,渐渐晕开青稞的新绿。

和她一起工作的其他妇女则一边忙活一边轻声哼唱,欢快的歌声和织机“哒哒”的节奏声中,一撮撮彩色的羊毛经过手工捻线、精心编织等环节,变成了围巾、藏毯、户外产品等具有浓厚民族特色的手工艺品。

次仁卓玛的梭织布艺,是几十年时光沉淀下来的真功夫。如今,76岁的她在工作坊里当起老师,将自己毕生的手艺倾囊相授。“从前做梦也没想过,老了还能在家门口上班领工资!”自从来到编织工作坊,老人的脸上总挂着微笑。

和次仁卓玛一样,达娃旺姆、曲宗曾握过锄头、挤过奶、煮过酥油茶的手,如今稳稳攥住了线梭,也攥住了靠自己撑起的人生。“织一天能挣70元到150元”,这是实实在在的底气;“靠自己挣的钱给孩子买书包、交学费”,更是藏在闲聊里的骄傲与踏实。

“阿佳们几乎都没上过学,常年围着灶台转,但她们的编织手艺都很棒,用她们精湛的手艺加上创新的思路,做出来的产品都很受欢迎。”次仁曲珍边说边向身后的阿佳们竖起了大拇指。

这是一门指尖技艺,更是一场跨越时光的文化延续,是一群藏族妇女用灵巧的双手织出的梦想与远方。如今,公司已吸纳28名妇女长期就业,人均年收入达38000元,公司还帮助8名建档立卡户实现稳定增收;同时,坚持以高于市场价收购当地羊毛、羊绒,为乡亲们拓宽一条实实在在的增收渠道。

“我们的原材料(羊毛、羊绒),都是从周边村子收购的。其实,以前很多群众家的羊毛要么自用,要么送人,几乎很少出售。现在,他们可以送到我这里,以7元/斤到10元/斤的价格出售。”次仁曲珍坚信,古老的纺织技艺与珍贵的羊毛(绒)材质融合,是每一位阿佳用心编织的直抵人们内心深处的柔软,更是她们的五彩梦想。

走出高原:写在布帛上的西藏日记

次仁曲珍带着织女们亲手织就的作品,一步步走出高原小村,走进了清华美院的展厅,也走进了上海松江的美术馆。

在上海的创意市集上,年轻人纷纷驻足在她的小摊位,指尖轻轻抚过柔软的围巾、挂毯与披肩。恍惚间,似有雪域的清风顺着织物的经纬漫溢而出,轻拂过面庞;又像高原初春的气息,裹着清冽与甘甜,从每一寸织物的缝隙里,悄然沁入心底。

“这是用什么染的?”“这是什么纹样?”“背后有什么故事?”每一次好奇的发问,都是对西藏文化的主动探索与温柔靠近,更是对西藏文化魅力的由衷认可,对传统传承与发展的真诚点赞。这些承载着指尖温度的织物,早已不是普通手工艺品,更像是一本本写在布帛上的西藏日记——人们渴望透过这本细密的纤维“日记”,触摸到西藏的心跳。

“这条项链,是雪山深处的‘心跳’——古如拉错。那是个融雪湖,从高空俯瞰,湖面是一颗蓝色爱心的形状,是大自然赠予我们的浪漫。”

“染料是用我家附近的植物提炼出来的。”

“这个颜色是我用家乡的青稞苗染出的色彩。”

“我的家乡,是西藏文明的发祥地。那里有西藏第一块农田、第一座寺庙、第一个宫殿……”

在次仁曲珍的娓娓阐述中,台面上陈列的已不再只是商品,而是流淌的西藏历史、跳动的田野脉搏——鲜活、有力,充满朝气。

从小小的作坊,到小有名气的品牌,次仁曲珍和伙伴们手中的线,早已超越了物质边界——变成了高原洒落的暖阳,雪山顶堆积的皑皑白雪,青稞田里破土的新绿,羊卓雍错湖畔漾开的一抹湛蓝。

她们织出的《喜马拉雅》《雅拉香布的春》等作品不再是简单的布匹,而是一片土地沉淀的古老记忆,更是一群藏族女性心底滚烫的热爱与稳稳生长的梦想。因为她们,西藏特有的色彩被穿在了身上;也因为这些织物,西藏的故事,悄然走进了更多人的心里。(文/图 记者 王莉 通讯员 泽玉 蔺海元 曾洁 沈耀 张晓寒 格桑拉姆)

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号