航拍孤岛樟木镇

从山东烟台来到西藏日喀则的聂拉木县;从海滨来到高原,我本就是一名普通的援藏干部。但是,一场突如其来的大地震,一个偶然的工作安排,让我成为了樟木孤岛的最高行政领导。害怕?恐惧?当我看着身后数字四千多双茫然失措的眼睛,我对自己说,我这个援藏干部、聂拉木县的副书记,面对着这场震惊世界的大灾难,已经没有退路。

2015年4月25日,我终身难忘的一天。本来,这一天我的工作规划是到樟木镇的立新村进行考察。我的“娘家”,烟台市,计划在这个中尼边境小村打造一个“异国风情度假小镇”,这也是我援藏工作的一个重要项目。

可是,当我们从樟木镇即将出发的时候,突然之间,房间的窗户开始像纸片一样抖动,没过几秒钟,整个建筑也开始晃动。正值上午,我刚刚反应过来“也许是地震”的时候,大街上就开始传来孩子、妇女的哭喊声。再看看身边,几个藏族同事已经呆住了,身边一个藏族的女同志更是瘫软在地上。想不了太多,我一把拉起她,对着屋里人大喊:“赶快出来!”

我们跌跌撞撞地跑到户外,大街上已经站满了惊惶失措的人群。镇上的建筑砖瓦飞溅、房屋崩塌,近在咫尺的大山开始了让人惊恐地山体滑坡。人群中迸发出了愈加恐怖的哭喊声。几乎是出于本能,我对着人群大声呼喊:“我是县委副书记。大家不要慌!”

我的话音未落,人群奇迹般地安静下来。就在那一刻,我的内心已经颤抖地无法自持。不是因为害怕,虽然我也没有经历过地震;而是因为责任,当我看着两秒钟之前还慌乱惊恐的人群齐刷刷地把目光投向我、开始慢慢向我靠拢的时候,我知道,自己已经无路可退。我的每一句话、每一个选择,都承载着4000多人的生命。

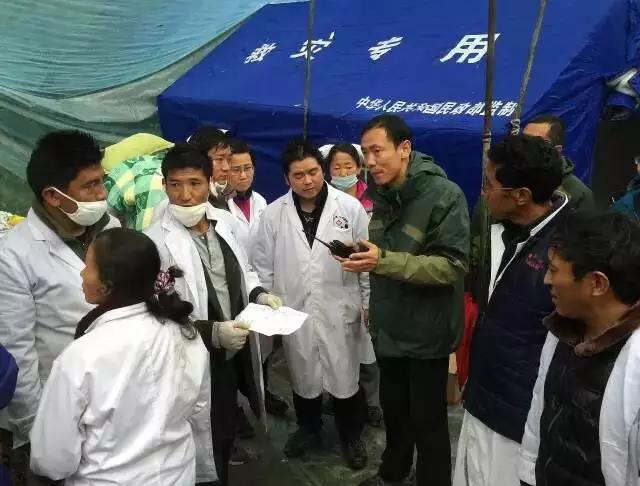

图为李冬在地震现场指挥

我刚要安慰大家,一个民警气喘吁吁地跑过来,告诉我1.5公里外迪斯岗村有人被压在了房子底下!我的视线里出现了训练有素的消防员,我暗暗缓了一口气,迅速安排消防员前去救援。这是我在樟木灾区发出的第一道命令。

随后,我的脑子里拼命地在转!樟木是一条沟,山体已经开始滑坡,当时的我们还不知道地震的震中在哪里?震级是多少?我要在更大的灾难来临之前为全镇的人找一个安全的安身之所。哪里安全?我拼命地在记忆中搜索……忽然我记起附近要建一个污水处理厂,那里有个六七百平方米的平坝。

我喊:“我去给大家找到一个安全地带。一定要等我!”我身边有公安干警,还有一名援友,同是山东来的援藏干部张世鹏。我一声令下,两个同志头也不回地跟着我就走。我们身后,响起了一片热烈的掌声,那声音里饱含着对我们的信任和尊敬,让我这辈子都忘不了。

图为李冬在动员群众撤离

来到相对平坦的地方,我已经没有了地震初来时候的慌乱。我找到了对讲机,联系上了民政局,镇里应急救灾的物资被我调动出库。两小时内,80多顶简易帐篷在8个空场地搭起来。按照干部、官兵的指挥,群众排成队,陆续就近转移。

奔跑!奔跑!我要去学校,要去各安置点,要去发生险情的山上……我只恨自己没生双翅,没有长8条腿。想向上级求援,通讯信号已断。同时中断的,还有水、电、路。我担心学校的孩子们;担心医院里面行动不便的病患;担心年岁大的老人们……每次我来樟木,在镇上、村里偶遇的老人与孩子,都会给我最灿烂的笑容。我必须跑在时间的前面,把老百姓的生命和财产抢救出来!

山体还是滑坡、头上乌云压顶,眼看暴雨将至,我的手机信号全无,派出去求援的几个公安民警,走到半路只能折返:樟木唯一的通外道路上,已有多处大滑坡、两处雪崩。我知道,我所在的樟木已经成为了孤岛。

找不到援助、没有更高级别领导的命令,我对自己说,沉住气,你就是樟木最高级别的指挥官。你身上担负着4000多人的生命和财产安全。你已经别无选择!

在那一刻,我脑子里出现的是已经去世的父亲。因为援藏,我没能在他病榻前尽孝,在山东人眼里,没有什么比“忠孝”更可贵,而我,却只能在二者中选择了尽忠。我悄悄在心底对老父亲默念,希望他在天之灵能护佑我担起这个重担,保佑我的樟木同胞能顺利脱险。

也许真的是老父亲在天有灵,在下午五点,我的手机居然收到了第一条短信。信号时有时无,电话还是打不出去,但是终于能接发短信、向领导回报灾情了!5点22分,我给聂拉木县委书记王平发出短信:“群众已安全转移,目前确定6人遇难,电话只能偶尔接通,打不出。”

这是樟木“孤岛”第一次通过官方渠道与外界取得联系。

王平迅即来信:你在那里全面负责。

能上不能上也得上了!我知道会是这样的结果,我知道自己没有退路。

图为李冬在做群众思想工作

凌晨,帐篷里烛光摇曳,我根本无法入眠,又去几个安置点走了一圈。

山野沉寂,除了余震之声,但闻雨声潇潇。人们或卧或坐,很多都没睡。虽然在那个深夜很是寂静,但是我的心里有隐隐的不安。凭借着常识,我预感到,余震还会再来,樟木的老百姓还要面临着不可预测的危险。

怎么办?还得转移!

连夜,我叫上镇里的各个部门制定方案。各安置点负责人也接连向我汇报困难:帐篷不够,饮用水不够,粮食不够,煤气站只剩4罐煤气了……

更紧迫的是,镇卫生院收治了15名伤员,其中3人危重,镇上不具备手术条件,而药品只够用3天了。

特殊时期、特殊办法。我告诉大家,必须勒紧裤腰带过几天苦日子,把有限的抗生素集中起来给重病号用,防止出现感染、导致生命危险;把蜡烛、发电机等物资集中起来,用在关键的地方。我本是一个温和的人,很少发脾气、拍桌子,但是在大灾面前,我生平第一次用严厉的口吻交代下属,不得出现哄抬物价的行为,谁在这个时候发国难财,我这个县委副书记一定不会轻饶他!一旦发现谁高价售卖食品药品,一律以扰乱公共秩序论处!

正在这个时候,有民政干部跑进来,说有遇难者家属不愿意把遗体火化……在西藏工作了两年,我知道当地百姓对于民族习惯和文化有多尊崇。可是特殊时期,不允许我们按照藏族风俗对待逝者,我只能去做家属的工作。樟木气候温暖潮湿,我们没有电,无法冷藏遗体,如果不火化,很快就会引发遗体腐化变质,后果不堪设想……通情达理的老百姓听从了劝告,含泪送走了亲人。

一整夜的部署安排,尽管累的喘气都费力,可是我心头的隐患还是像一把利刃,时刻在割伤着我的神经。山体的裂缝越来越大,每隔一两个小时,就会有新的裂缝产生,大家恐慌的情绪像病毒一般在弥散。我知道,老百姓需要一次更大的转移。可是,安全的地方又在哪里? 在这喜马拉雅山群峰环绕的局促空间里,有这样一个地方吗?

就在这时,熟悉当地情况的公安民警洛昆提供了一个线索:步行50分钟,有一个人迹罕至的去处。

“走!”容不得我犹豫,带上三四个人就上路了。那里其实没有路,全是茂密的丛林和生满毒刺的植物,陡坡上石块嶙峋。在跌跌撞撞的途中,我脚扭了几次,又几次眩晕,只好就地坐下,喘匀了气,再接着走。

当那片空地终于呈现在眼前,我心里有了底——这里足够容纳几千人。赶快回到安置点,组织大家大规模转移!

就在我带着人回到安置点的时候,一个叫李强的年轻人来到指挥部,浑身是泥。他是立新村的驻村干部,连滚带爬下山来求援,因为村里物资紧张。

言谈间,李强无意中提到,村里有人收听尼泊尔广播,预测中国时间当天下午3点左右会有一场大的余震。听到这个消息,我头发都竖起来了!果然是要和时间赛跑!死神连一点喘息的空档都不给我!我问李强,消息可靠吗?李强说:“来的路上,我发现鸡飞狗跳呢。”

“真的假的?”“真的,鸡都上树了。”

我的脑子里又开始拼命运转。身边有的干部提醒我,消息不一定准确,很多地震预测、尤其是和动物相关的预测都是迷信。还有的干部好心说,如果这个时候把消息发布出去,会不会引发恐慌?樟木就是一个狭长的小镇,现在进不去出不来,4000多人困守在这里,一旦消息有误,后果也是不堪设想。

大家说的都有道理,但是说完了,都看着我。我这个最高级别领导必须要做决策,那个时候说脑子不乱是假的,但是,有什么比4000多人的生命更重要?我又一次拍了桌子,不是发火,而是决断。我说,宁可信其有,不可信其无。

让我感动的是,在我这句话说出口之后,再也没有人提出反对和质疑的声音。我要求大家,下午1点到5点之间,全镇进入紧急状态。来不及召集会议了,指挥部利用分散在各处的几十部对讲机开会,所有人全部调到同一频率。我对着对讲机讲话:“所有人停止活动。公安开始巡逻清查,屋里不许有一个人,街上不许有一个人。”

全镇鸣响警笛,到处有警察呼喊。群众纷纷躲进安置点,没人高声说话,每个人脸上都写满了惶恐。

自发布紧急状态后的两个多小时,我一直站在指挥部平台上,环顾四周山体。各安置点像过电影一样在我脑海里闪过,那是我这辈子最漫长的两小时。本以为地震会越来越小,甚至消失,大家心情刚刚有所平息,突然又来了这么一下子,心理防线已濒临崩溃边缘。

再没人来汇报情况,平台一片死寂。

我感到一种无可名状的孤独。尽管有这么多战友并肩战斗,但此时我却感到特别的无助,只能强作镇定。

图为李冬在现场布置抗震救灾工作

3点10分左右,余震爆发。

大地像装上了弹簧一样波动起伏,满眼建筑物都在跳跃。每座山上都像放起了鞭炮,烟尘四起,大小石块汇成的洪流如海浪般直扑下来。

看到这一刻,我真的绝望了,根本没有“幸好做了准备”的窃喜,而是瞬间有一种逃不过这一劫的濒死感。

最让我担心的是,樟木镇所在这座山的顶部出现三条明显滑坡带。假如滑坡倾泻而下,全镇即使不被埋掉,也会被砸成一片废墟。

各安置点都传来惊叫和哭声。旁边的人扶着桌子、栏杆,尽力站稳,许多人哭了起来。后来得知,这次余震达7.1级。

滑坡停止时,我和同事们都不敢相信。就这么停了?灾难过去了?

我第一反应是抓起对讲机,询问各安置点情况。

几十部对讲机挨个汇报:“电站沟,无伤亡,无滚石。”

“一连,无伤亡……”

全部汇报完毕用了两三分钟,我却感觉似乎过了几个小时,拿对讲机的手都在颤抖。

确认没有新增伤亡后,我几乎瘫倒,扶着撑帐篷的杆才勉强站住。

我下决心启用上午发现的“诺亚方舟”,带队去那里搭建大帐篷。在那一刻我心生悲凉,对身边的樟木海关关长李刚说:“这是我们带领群众最后的安身之地,如果这里再有问题,我们将无以生存了。”

就在我在绝望中挣扎的时候,山外各方力量也一直在想方设法,日以继夜地打通樟木生命通道。怎奈这条从悬崖绝壁上刻出来的盘山公路受损过重,工程进展艰难。

平时,樟木90%的物资都是由县外运进来的。一旦成为“孤岛”,立刻捉襟见肘。有人开始饿肚子,两个人分吃一个面包。有人把雨水接起来、把废水攒起来,存着利用。我派人遍搜镇内外水源,又启动了水电站一台600千瓦的备用柴油发电机,并进一步集中调配粮食、蔬菜。

到4月27日下午,多数安置点已经供上了电和水。希望的星星之火正在点燃,但困难还是接踵而至。唯一的加油站汽油、柴油分别只剩6吨,很多发电机已经不能发电了。更令人揪心的是,3名重病号情况越来越危急。

西藏自治区抗震救灾指挥部向樟木派出直升机,然而,由于气象条件复杂,接连三天连空投物资都未能成功。更可怕的是,4月27日清晨5点,发生了一波持续十多分钟的大滑坡,巨大的轰鸣传来,很多人惊醒了,在黑暗中大睁着眼睛。

真是没有最糟、只有更糟,更坏的消息传来:下午3点半左右将再次发生较大余震。

震后的樟木镇第二次进入紧急状态。我心里清楚,樟木的山体早已被震松,再震就更容易垮了。看着无处可逃的小镇,我只能自我安慰:主震8.1级,昨天余震7.1级,按顺序,今天会更小一点吧,6.1级?

但是,安排上却丝毫不敢松懈。下午4点多钟,连发两次余震,却只是轻微晃了晃。对樟木的人们来说,这几乎算不了什么。这个时候,我已经几天没合眼,焦灼和不安在我的内心深处苦苦煎熬着我,神经根本不敢有一丝一毫地松懈。就在这时,一条大黑狗悄然而至,静静地趴在帐篷旁边睡起了觉。李刚推着我说:“看,我们养大的那条狗回来了。”

我稍稍松了一口气,说:“狗是对地震最敏感的动物。它几天不见,现在能跑回来,还能睡觉,说明暂时没有大的余震了。”几天下来,周围的同事们对我已经形成了牢不可破的信任,我的话一出口,大家都松了一口气,有几个同事更是露出了久违的笑容。在后来的几天,樟木又经历了大小几十次余震,没有新增一例伤亡。

随后,一个喜讯从天降,日喀则市委书记丹增朗杰告知,一支由消防、通讯保障及多名记者组成的44人小分队,当晚将徒步挺进樟木。

我不敢耽搁,立即带领由海关、消防、公安、边防、边检等部门25人组成的另一支小分队前去接应,同时尽力打通部分路段。没有机械,我们绕过滚落的巨石,搬开拦路的断木,挖开淤积的泥沙,手脚并用地往前爬。21时20分,隐约看见前方的人影。

那是大震后仅有的一个无雨的夜晚,皎洁的月光将山坡涂满了银辉。月光下,一面红旗显露出来,旗杆擎在一名消防队员手里,后头跟着同样满身泥土却大声欢呼的应急小分队队员们。

看到他们,我已经是热泪盈眶,心中有千言,唇齿间却一个字也吐不出。应急小分队带来了通信设备。4月28日上午,我给家人打通了震后第一个电话。电话那头,妻子泣不成声。

我竭力安慰妻子:“我没事,正在散步呢。”说话间,我的眼泪早已成行。

图为李冬在指导防疫工作

4月28日傍晚,已中断4天的318国道樟木段终于被抢通。本来以为我的“最高行政领导”职权可以移交了,没想到,西藏自治区党委书记陈全国发来指令:樟木镇群众全部撤离!

勘测表明,受尼泊尔强震和多次余震的影响,樟木地质结构已发生较大变化,随时可能发生山体滑坡、泥石流等重大次生灾害。

困守“孤岛”多日,我完全明白这种灾害指的是什么:“万一半面山坡垮下来,整个樟木将会连城带人‘包了饺子’。”

千年古镇樟木,如今是西藏最大的边境通商口岸,西藏90%以上的边贸和全国90%以上的对尼贸易在此进行。这里是近2000名当地居民的故土,也是中尼两国数千商贾几十年心血和财产所在。一旦宣布撤离,不知有多少人的命运将从此改写。

放下电话,我抹了一把额头上的汗珠,我知道,自己再一次别无选择,抄起对讲机我又一次下达命令:“各安置点所有负责人注意,立即到指挥部开会!立即!”

最难的,是劝说群众抛家舍业、背井离乡。此后30多个小时,我配合先后徒步进入樟木的丹增朗杰、王平动员群众,组织大转移。事实上,我对大转移早有预感,但没有料到来得这么快。

4月29日晚,我和烟台第七批援藏领队、聂拉木县委常务副书记孙玉荣指挥最后一批群众撤离时,又下起了大雨。车辆渐行渐远,消失在茫茫暮色中。我整个人似乎一下子被掏空了,轻得几乎要飘起来。午夜,开完前线指挥部最后一个会议,我刚要迈出帐篷就晕倒了,旁边的战士急忙一把扶住。迷迷糊糊中,我看到帐篷里昏暗的灯光,不知道为什么,我的心和身体一起瘫软了。

4月30日1点半,我乘车离开注定此生难忘的樟木。此时的我已经没有感想,头一歪就睡着了。

“咣!”一声巨响,把我惊醒了。耳畔传来尖锐的刹车声。

一块拳头大小的石头从悬崖上滚下,正砸在车头上。如果车子开快零点零几秒,就会砸破车窗,砸中副驾驶座位上的我。迷迷糊糊中,我被吓出了一身冷汗。

定神一看,离县城不远了。此后我再没有睡着,但眼睛又疼又肿,几乎抬不起眼皮来。终于,看见灯光了,很微弱,仿佛无边宇宙中一点星光。灯光中的聂拉木那么熟悉,又那么陌生。我憋了5天的委屈、恐惧终于倾巢而出,眼泪也像断了线的珠子,我对同车的孙玉荣说:“我活着回来了。”

多难兴邦。大灾面前考验的是我们的意志和能力。我庆幸的是在灾难面前自己没有掉链子,赢得了樟木老百姓和干部的信任;我自豪的是,作为一名援藏干部,我做到了和西藏同胞生死与共。劫后余生,我的生命和樟木的老百姓已经牢牢捆在了一起。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号