读报

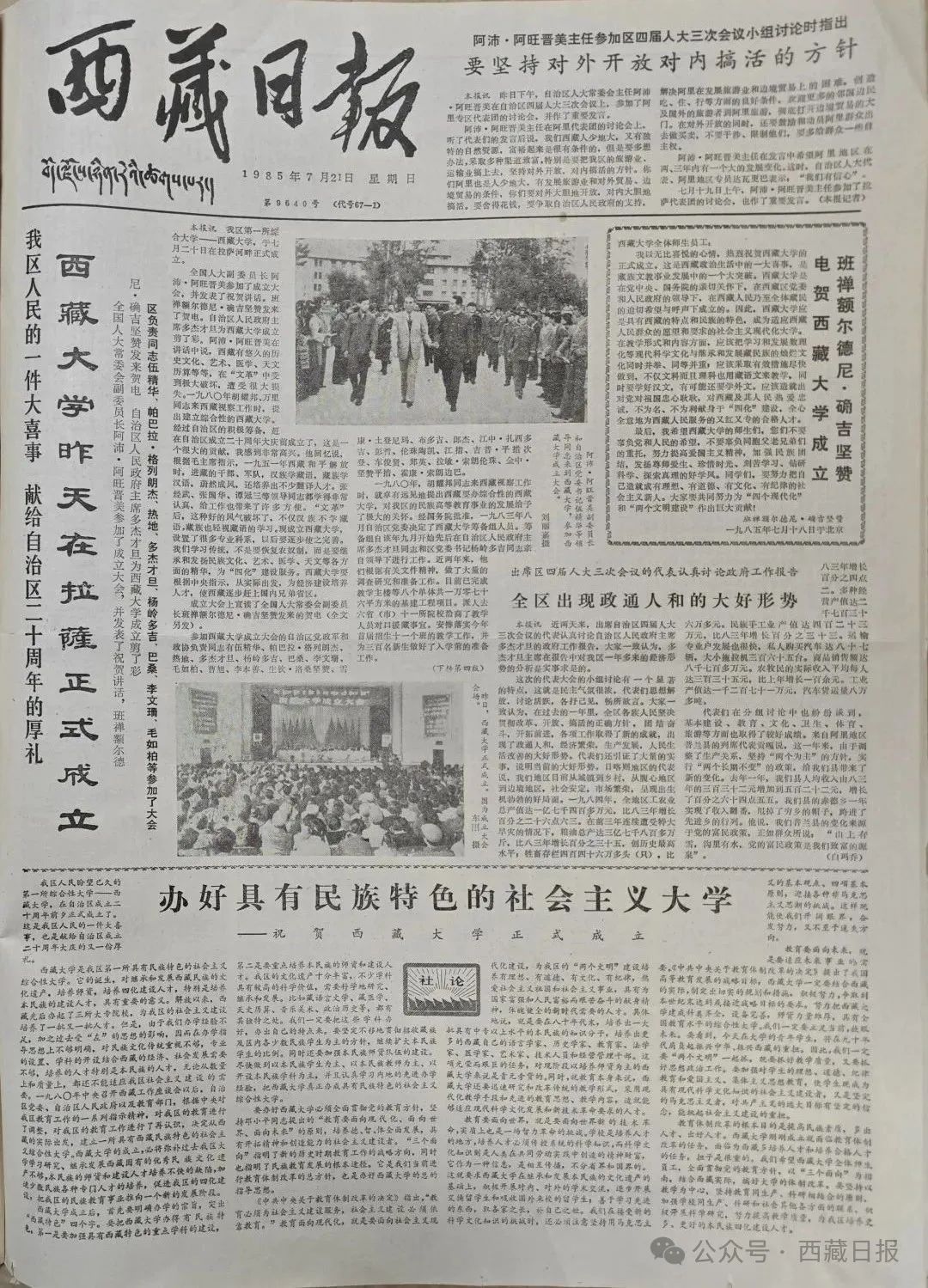

1985年7月21日,《西藏日报》头版头条以配发两张大图的形式,对西藏大学挂牌成立进行了浓墨重彩的报道:“经国务院批准,一九八三年八月自治区党委决定了西藏大学筹备组人员。筹备组自该年九月开始先后在自治区人民政府主席多杰才旦同志和区党委书记杨岭多吉同志亲自领导下进行工作。近两年来,他们根据有关文件精神,做了大量的调查研究和准备工作。目前已完成教学主楼等八个单体共一万零七十六平方米的基建工程项目。派人去六省(市)十一所院校洽商了教学人员对口援藏事宜。”

从藏文干部训练班到“双一流”高校——

从藏文干部训练班到“双一流”高校——

西藏大学成立:高等教育步入“快车道”

讲述

拉巴泽仁:播撒希望的种子

“藏大成立那会儿,我们全体学生兴奋不已,张口闭口都在谈论大学的事情,成立大会当天特别隆重热烈。”已退休7年的拉巴泽仁笑着说。

拉巴泽仁是西藏大学成立后的首批毕业生,毕业后他选择留校任教。

学生时代简陋的教学条件,在拉巴泽仁心中留下深刻印记。“以前我们上课,都没见过正规教材,用的都是油印出来的纸张。”这份因教材匮乏而产生的遗憾,化作了他深耕教材建设的初心,“对于学校而言,老师可能会离岗或退休,但一套教材足以影响几代人,所以成为老师后,我决心不能再让以后的学生有同样的遗憾。”

然而,由于多种原因,学院教师缺乏教材编写经验,而藏语言文学教材建设的基础更为薄弱。

“后来,在学校和学院领导的大力支持和指导下,我和一些年轻教师参与教材编写,大家共同拟定教材大纲,并通过了校内严格的审核。在经费紧张、条件艰苦的情况下,大家相互鼓励、携手共进,为藏语言文学教育播下规范化的种子。”拉巴泽仁说,“1998年,首批涵盖文学理论、文学史、教材教法、现代文学等领域的藏语言文学内部教材问世。”

2000年,西藏自治区教材审查委员会成立,教材需通过严格审核方可正式出版。在教务处工作的拉巴泽仁,再次肩负起编写教材的重任。他说:“我和团队精心编写大纲、整理内部教材、进行内部试用,并根据反馈意见反复修改。经过多年努力,2006年,第一批藏语言文学教材正式出版,彻底改写了藏语言文学无规范教材的历史。”

面对师范教育中《初中藏语文教材教法》的空白,拉巴泽仁主动牵头组建编写团队,以深耕教育的专业精神,完成教材编撰工作,填补了学科教学领域的重要缺口。此外,他立足教育实际,精心编著《藏族传统教学论》,为构建具有民族特色的教育理论体系作出重要贡献。

在担任文学院副院长期间,拉巴泽仁发现汉藏翻译领域同样缺乏系统教材。为填补这一空白,他系统梳理国内外翻译理论及历史实践,主笔编写了《藏族翻译理论》《藏族翻译史》《汉藏翻译理论与实践》三部著作。每部著作都凝结着20余万字的心血,从翻译理论框架到历史案例考据,都力求精准贴合藏汉双语教学需求。

更宏大的工程是词典编纂。拉巴泽仁作为副主编参与编写的《汉藏英社科对照辞典》,涵盖社科领域22个学科。同时,他还参与了法律、计算机、化学、物理等多领域专业词典的编译工作。这些厚重的辞书如同桥梁,让藏语言学术体系与现代科学知识实现了深度接轨,为相关学科的藏语言术语规范和知识传播奠定了重要基础。

多年来,拉巴泽仁见证并推动着西藏大学在教材建设方面从无到有、从有到优的发展。如今虽已退休7年,他仍以西藏大学导师的名义,悉心培养着藏语言文学汉藏翻译方向的硕士研究生和学科教育专业学位硕士研究生,继续为教育事业发光发热。

索朗云旦:高原学府生长的青春力量

从边检总站的戍边民警到西藏大学的硕博连读研究生,从校研究生会主席到自治区学联主席,这位“90后”青年以多元身份,在高原学府的沃土上,书写着当代西藏青年与时代同频共振的成长故事。

图为索朗云旦。 记者 索朗旺久 摄

2022年,索朗云旦从西藏出入境边防检查总站脱产考入西藏大学,成为一名法学硕士研究生。“藏大这几年的变化是多维度且非常显著的。”索朗云旦细数着身边的变化,“校园里各类特色场馆基地相继建成,实验室和科研平台不断更新,这为我们的学习研究提供了更便利的条件。”

西藏大学浓厚的学科交叉融合氛围,悄然重塑着索朗云旦的思维模式。边防执法岗位的实践经验,如今在法学课堂上获得了多维的解读视角;浸润于校园内无处不在的跨学科研讨,他逐渐学会了超越单一领域的局限思考问题;面对具体课题时,多元视角的融入与跨学科研究方法的借鉴也已成为习惯。对索朗云旦而言,此般思维方式的潜移默化,比任何理论知识都更加鲜活生动。

2023年至2024年,索朗云旦参加了全国首届职业规划大赛。比赛中,他以“戍边民警为点、藏大学子为本”,将过往实践与所学专业相融合,这份扎根西藏基层又兼具学术视野的规划方案,最终打动评委,收获佳绩。而学校倡导的“到人民最需要的地方去”的理念,以及藏大职业规划课程中务实的指导,更让他明确了个人成长与西藏发展的契合点,也让“靠得住、用得上、留得下、干得好”的校训在他的规划里有了具体注解。

如今,索朗云旦已从民族法学方向硕士跨考上岸文艺学方向博士,这份看似大胆的选择,源于学校开放包容的学术氛围赋予的底气。在这里,学科融合的土壤让他敢于探索不同领域的内在关联,学校对多元研究方向的支持更让他坚信:从执法实践到文化研究的跨界,不是断裂,而是另一种形式的深耕——他计划以民族法学专业为支撑,多学科辅助,对西藏边境一线的边疆文学进行深度探索与弘扬,让所学真正服务于工作实际及社会发展。

硕士三年,索朗云旦在这片兼具挑战与机遇的沃土上深耕,在“双创”赛事的磨砺中快速成长:“竞联杯”全国金奖、“互联网+”国际大学生“双创”大赛金奖、西藏自治区“成才杯”“创客中国”等赛事一等奖……“从选题到落地,学校提供了很多关键支持。”索朗云旦说。“学校的创新创业孵化基地为我们提供了办公场地和设备,让团队有了固定的研发场所;从项目计划书撰写到技术研发再到市场推广,都有专业导师团队全程指导;学校还主动对接资金与企业资源,将我们的项目推向市场、真正实现‘产教研学融合’。”

“现在的西藏青年,身上既有父辈‘扎根边疆’的坚韧,又多了‘破壁创新’的锐气。”索朗云旦说。这些年轻人视野开阔,善用新思维、新技术对接家乡需求,对传统文化的自信与传承热情也愈发浓厚,他们正以多元方式为西藏发展注入新活力。

珍贵影像

图为西藏大学纳金校区(新校区)一角。记者 索朗旺久 摄

图为1976年6月,西藏师范学院汉文教研组欢送上海高校援藏教师队第一批援藏老师时在校门前合影(前排右二是张廷芳,后排中是次旺俊美)(图片由张廷芳提供)。

图为西藏大学纳金校区生态环境学院实验室。记者 索朗旺久 摄

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号